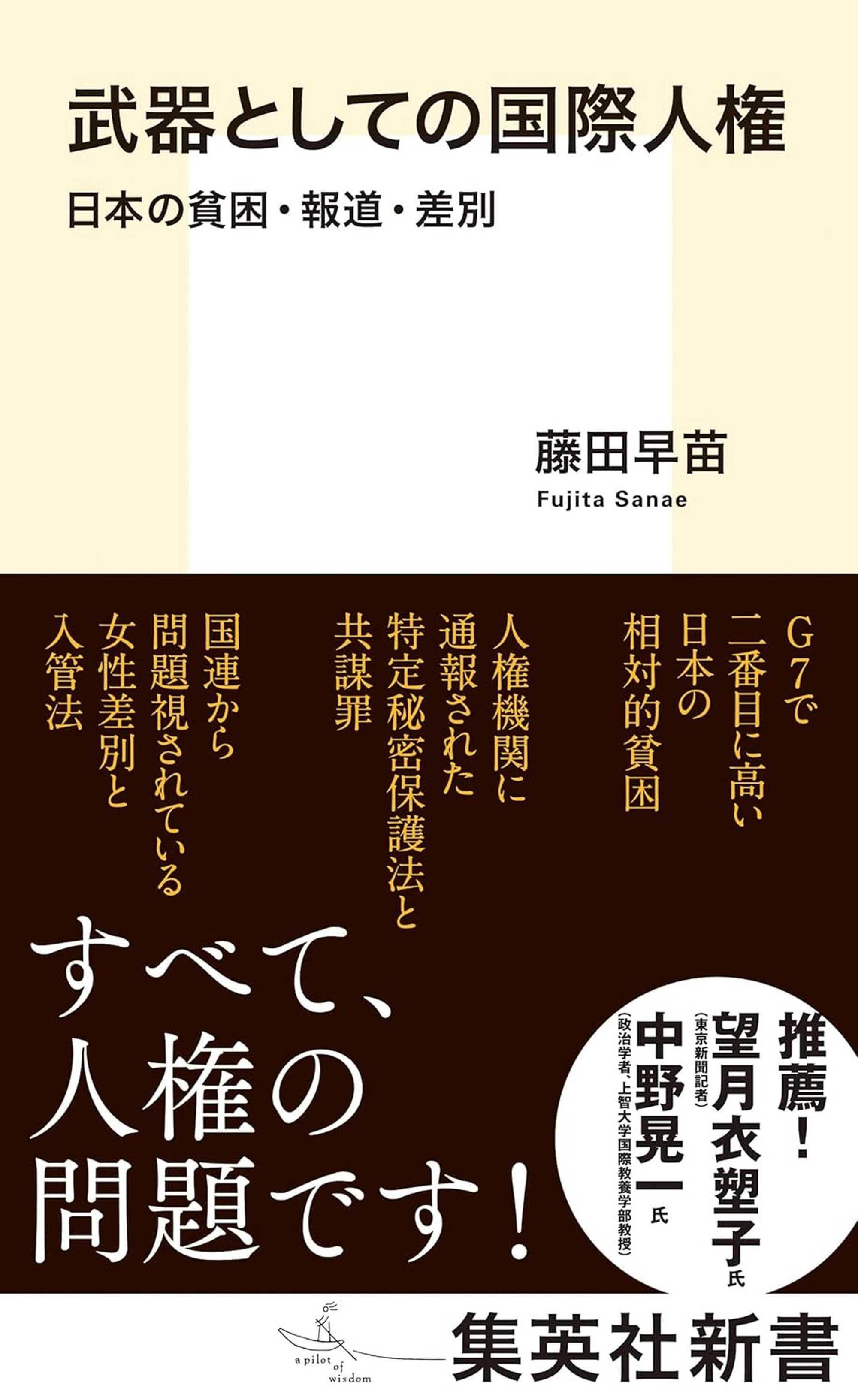

しかし、知ってしまったからには特定秘密保護法が可決される前にアクションを起こさなくてはいけない。そう思ってフェイスブックにこの問題をあげていた友人と手分けして法案を英訳し、「国連特別報告者」に通報したのです。国連特別報告者とは国連人権理事会が任命する個人資格の専門家で、特定の国の人権侵害に対する調査、報告、勧告などを無償で行います。

特定秘密保護法に関しては、2013年の11月23日、日本政府に対して懸念と勧告声明がなされました。しかし、当時の安倍晋三首相は「この国連の人はだいぶ勘違いしている」と発言して一切耳を傾けず、同年12月6日の深夜にこの法案を強行採決してしまいました。

いとも簡単に国際人権基準を無視する日本政府の態度は信じがたく、その後も私は国連の人権専門家や国際人権NGOへの情報提供、あるいは意見交換を重ねながら、日本の人権問題に関わり続けています。

人権を保障するのは誰か

国際人権法が発展したのは、第二次世界大戦直後で、ナチスが起こした大規模な人権侵害「ホロコースト」がきっかけとなりました。それまで人権問題は各国に任せていたため国際社会はホロコーストを止められず、その反省を踏まえて、1945年に設立された国連は「人権の尊重」を目的の一つとしたのです。

1948年12月には「世界人権宣言」が採択され、1966年に「経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約(社会権規約)」と「市民的、政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」という2つの人権条約が国連総会で採択されました。

国連は「あらゆる発達段階の人々、あらゆる社会階層の人々が、他の人々の尊厳について学び、その尊厳を社会で確立するためのあらゆる方法と手段について学ぶ」人権教育を重視し、多くの国ではそれに則った人権教育が行われています。さまざまな人権の種類や、自分の人権が侵害されたと気づいたら子供でも声をあげられるということを、学校などの教育機関で教えているのです。

その教育の成果として、私が生活しているイギリスでは、アルバイト先のファーストフード店でセクシャルハラスメントを受けた高校生が声をあげたり、学校での成績評価で貧困層の生徒たちに不公平が生じていたことに抗議して100人ほどの高校生がデモを行ったこともあります。2020年に起きた後者の場合、メディアが問題を大々的に取り上げて事態は解決へと向かい、教育省の大臣が「この問題に気づかせてくれた若者に感謝する」と議会で述べました。

こうした人権教育の実施に大きな役割を担うのは、政府から独立して人権救済を行う「国内人権機関」です。「途上国」も含め、世界には118の国内人権機関があり、フィリピンでは国内の隅々まで網羅するよう、人権機関のスタッフがジープで山村を訪問して人権教育を行っています。

ところが、日本には国内人権機関がないのです。「思いやり」や「優しさ」を重視する人権教育では、自らの人権が侵害されている被害に気づくことは容易ではありません。

さらに問題なのは、「人権の保障は政府の義務である」と、日本では周知されていないことです。そのため人権意識に目覚めて声を上げる人がいれば「わがまま」「身のほど知らず」などと世間から批判され、政府も人権問題が起きると「自己責任」で片づけようとします。2020年に首相となった菅義偉氏は「自助・共助・公助」をキャッチフレーズにしていました。国連が提唱する本来の人権教育が行われず、政府が補償すべき権利が知られていないため、こうしたフレーズが大問題にならず、まかり通ってしまうのです

勧告を拒否する日本政府

国連の人権理事会は定期的に国連加盟国の人権状況を審査し、勧告を行っています。日本は国連から幾度も懸念や勧告を受けていますが、真摯に向き合おうとしていません。安倍元首相は先に紹介した「国連の人の勘違い」のほか、勧告に「法的拘束力はない」とも発言し、2021年当時の上川陽子法務大臣は出入国管理法及び難民認定法(入管法)に対する勧告に対し、「一方的な見解公表で抗議せざるを得ない」と発言するなど常に反抗しています。

勧告に向き合わないだけでなく、日本政府は国連の特別報告者による調査訪問要請に対して、極めて消極的です。2022年9月には福島原発事故の「国内避難民」に関する訪問調査を受け入れましたが、これは訪問依頼を3年以上放置してようやく実現に至りました。先述した特定秘密保護法に関する調査訪問では、2015年12月に日程が決まりながら、土壇場で日本政府が代替日程も示さずキャンセルしています。この訪問調査は2016年4月に再設定されて実施に至りましたが、ほかのケースでも日本政府は一度決定した調査訪問のキャンセルをしたり拒否を続けているのです。また調査訪問を受け入れても、その後の改善に向けた進展がみられないケースが目立ちます。

人権擁護の最前線に立つ特別報告者は、人権理事会の代表者ではなく、先述の通り個人資格の専門家として活動していますが、これは任務を公平に遂行するためです。しかし日本政府は、そのことを逆手に取るような対応をしています。2017年には「共謀罪」法案に対して特別報告者から「成立すれば表現の自由とプライバシー権が過度に制限される」との書簡が送られましたが、日本政府はこれを「個人としての見解で、国連や人権機関としての見解ではない」と認識してはねつけたのです。