レオナルド・ダ・ヴィンチによるイリュージョン

前回のコラムで見たように、ルネサンスの画家たちが基本的に目指したのは、その場に実在しないものをあたかも在るかのように見せる「イリュージョン」を創出することであり、それはジョットに始まり、レオナルド・ダ・ヴィンチによってほぼ完成します。このことはルネサンス絵画の代表作と考えられているレオナルドの《最後の晩餐》[図1]を見れば明らかでしょう。

ミラノのサンタ・マリア・デッレ・グラーツィエ聖堂付属修道院内にある食堂の奥壁に描かれたこの壁画では、人物像がほぼ等身大で表されています。中央のイエスは左手でパンを示しながら右手はワインの入ったグラスへと伸ばしていますが、グラスの隣にある鉢へ向けているようにも見えます。その同じ鉢に手を差し出している者こそ、『マタイ福音書』(26章23)に記されているように、裏切り者のユダなのです。

弟子たちのリーダーであるペテロはイエスの隣に座っているヨハネの肩に手を置き、裏切り者が誰なのかを師に聞くように耳元でささやいています(『ヨハネ福音書』13章24)。彼は右手にナイフを握っており、裏切り者が判明したらすぐさま処罰しそうな勢いです。3人1組で表された他の弟子たちは、イエスの「裏切り者の告知」に動揺する者もいれば、彼が祝福を与えたパンが「聖体」へと変化したという言葉(『マタイ福音書』26章26)に戸惑いを感じているようです。

「最後の晩餐」は初期キリスト教時代から繰り返し美術で取り上げられてきた主題ですが、登場人物の精神状態をここまで真に迫ったように表現した作品はありませんでした。当時、この食堂で毎日、食事をしていたドメニコ会修道士たちは、まるでイエスと同席しているかのような気持ちになったことでしょう。

1510年代になるとラファエロやミケランジェロが主題のドラマ性を強調した新たな試みを教皇庁の「署名の間」やシスティーナ礼拝堂で行い、その後、ティツィアーノやティントレットといったヴェネツィアの画家たちがその様式を継承していきますが、イリュージョニスティックな表現という点で言えば、レオナルドを超える画家は「後期ルネサンス」には現れなかったと言えるでしょう。16世紀末になり、ようやくカラヴァッジョがそれを成し遂げるのです。

レオナルド・ダ・ヴィンチを超越する試み

1571年にミラノで生まれ、父の故郷に疎開していた一時期を除いて、21歳までこの都市で過ごした少年カラヴァッジョは、レオナルドの《最後の晩餐》や、当時、サン・フランチェスコ・グランデ聖堂にあった《岩窟の聖母》(ロンドン・ヴァージョン)を見て、この巨匠を超えるにはどのようにすればよいかを考えていたはずです。

カラヴァッジョがローマに来て約3年後に描いた《バッコス》[図2]は、当時、同居していた友人マリオ・ミンニーティをモデルにしているとされますが、ぶどうの蔦からなる冠や、果物籠、ワインといったモティーフを添えることで、彼を「豊饒と酒の神」に仕立て上げています。

この作品と共通点を持つのが、80年程前にレオナルドによって描かれた《洗礼者ヨハネ》[図3]です。モデルはレオナルドが寵愛していた弟子のサライと言われているのですが、天を指し示すポーズ、ラクダの毛皮、十字型の杖により、彼は突然、イエスに洗礼を施したヨハネへと変身しています。

比較的小さなサイズの画面(《バッコス》: 95×85cm、《洗礼者ヨハネ》: 69×57cm)に身近な人を半身像で表し、その背景を暗褐色で簡潔に処理して、まるで世俗の人物の肖像画のように見せながら、そこに伝統的なアトリビュート(人物像を同定するモティーフ)を配すことで、誰もが知っている古代神やキリスト教の聖人に変容させてしまう手法はそっくりです。

ですがレオナルドが人物像の表情にとりわけ集中しているのに対し、カラヴァッジョは果物やワイン、フィアスコなどの付随的なモティーフを細部に至るまで実に丁寧に仕上げています。そのためグラスの中で波立つワインや少々傷んだ果物からはその芳香や熟した味わいが感じ取れるかのようです。さらに若きバッコスの露呈された美しい肌は、その滑らかな質感を明確に想起させます。

カラヴァッジョが同時期に制作している《リュート奏者》[図4]では、弦を弾く右手とそれを押さえる左手の動き、少しばかり開いた口から、楽器の音色に合わせて歌う声が画面から聞こえてきそうです。さらに手前に置かれている譜面は音符が正確に再現されていることにより、それがジャック・アルカデルト(1504/05-1568年)によるマドリガーレ(歌唱曲)、「あなたに夢中なのをご存知」を表していることがわかるのです。当時の人々はこの作品を見ていると、頭の中で自然にこの曲が流れ始めたのではないでしょうか。

カラヴァッジョの名前と作品が世に広く知られるようになるのは1600年に完成したサン・ルイージ・デイ・フランチェージ聖堂コンタレッリ礼拝堂の装飾以降ですが、彼はそれ以前からレオナルドを超越する試みを行っていました。それは見る者の視覚だけではなく、味覚や嗅覚、聴覚、そして触覚にさえも訴えるような表現だったのです。

19世紀のフランス絵画における変化

カラヴァッジョ以降、「バロック」、「ロココ」と呼ばれる時代では、美術の主題が一気に多様化していきます。ルネサンスから続く「宗教画」や「神話画」、「肖像画」に加えて、「静物画」、「風景画」、「世俗画」、「寓意画」などが加わることになるのです。一方、様式面でも、ルーベンスの作品に見られるようなダイナミックでドラマティックな要素を強調する表現もあれば、それとは反対にフェルメールのように静寂な雰囲気を重視する画家も共存していました。ただ写実的な描写を基本とするという点では、主要画家たちの間で大きな相違はなく、このような状況は19世紀に入っても変わりませんでした。

1801年にローマ賞を受賞して1806年にローマに留学したアングルは、その後、1824年までイタリアに滞在し続け、ルネサンス絵画を徹底的に学びました。その研究成果は、1814年にナポリ王妃カロリーナのために制作した《グラン・オダリスク》[図5]に明確に示されています。

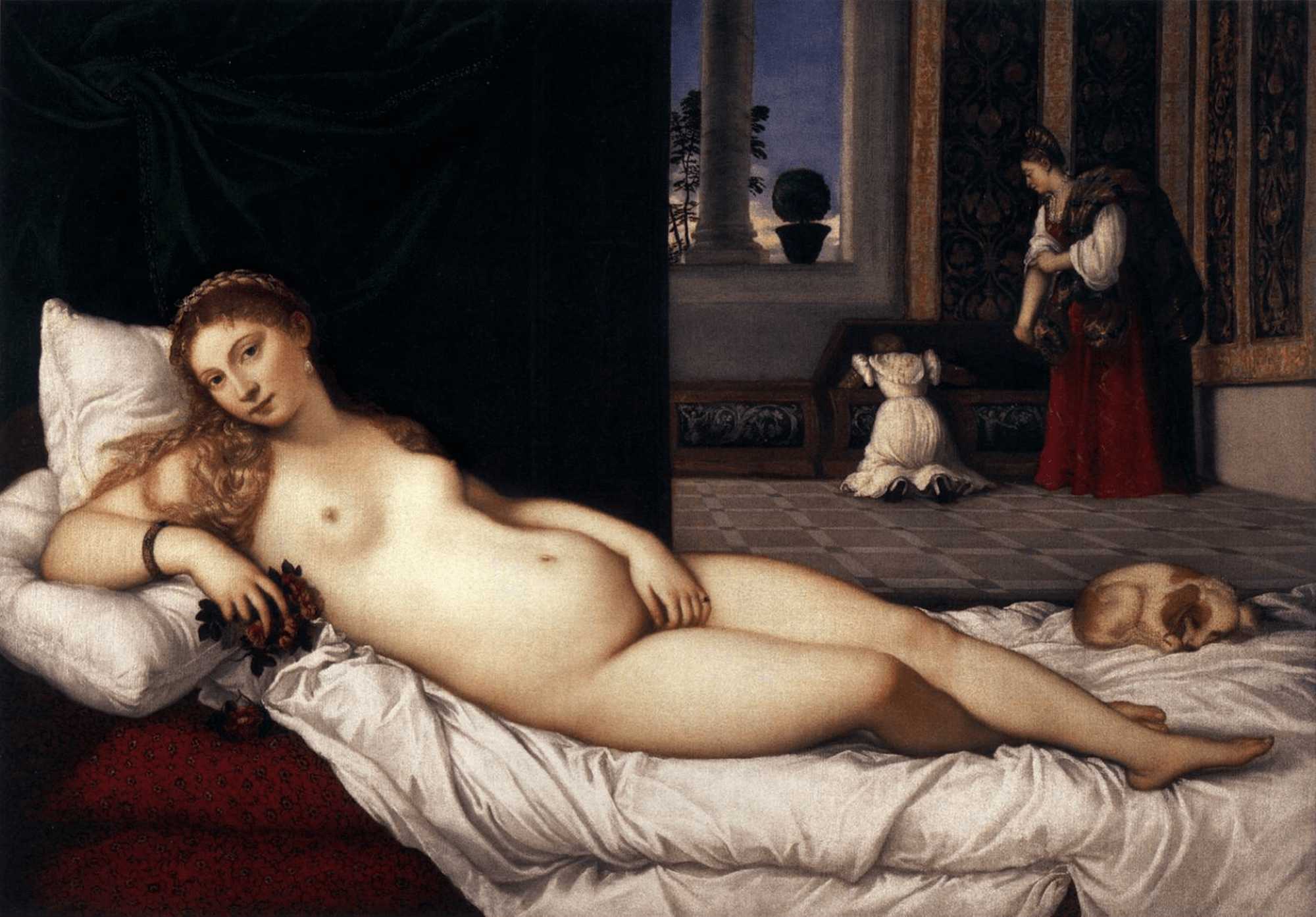

ベッドに横たわる裸婦というテーマはティツィアーノの《ウルビーノのヴィーナス》[図6]に通じ、デリケートな色調変化による陰影表現はレオナルド・ダ・ヴィンチから学んでいるように見えます。さらに整った顔のタイプはラファエロから引用し、女性の肉体を美しく見せるためにあえて体を引き延ばす手法はパルミジャニーノと共通します。そして見る者の触覚に訴えるような肌や生地の細密描写と質感は、カラヴァッジョに由来するものでしょう。

《グラン・オダリスク》から50年程後にマネによって描かれた《オランピア》[図7]は、全体の構図や裸婦の足元に動物を置くという点で、ティツィアーノの《ウルビーノのヴィーナス》により近いですが、マネが行っている表現はティツィアーノともアングルとも明らかに異なっています。

裸婦の肉体の輪郭は明確に線描され、微妙な陰影によって肌の質感や体の彫像性を感じさせることはありません。裸婦の表情は微笑むことなく、むしろ険しい眼差しをこちら側に向けており、まるでこの実験的な試みが理解できるかどうかを見る者に問いかけているかのようです。マネがアングル以上にティツィアーノの作品に構図を似せて、ルネサンス絵画の写実表現との違いをあえて見せつけているのはどうしてでしょうか。

人物や静物をその周囲の空間とともに平面上に正確に再現し、その画像を長年に渡って残すことは、14世紀以降、絵画の最も重要な役割でした。しかしながら、19世紀に入ると暗箱(カーメラ・オブスクーラ)の映像と感光剤を組み合わせた写真が発明されたのです。1827年、フランス人ニエプスは自宅からの眺めを撮影し、彼と共に写真の研究を行っていたダゲールはニエプスの技法を改良し、1837年、銅板とヨウ化銀を用いて自身の仕事場を撮影した《アトリエ》[図8]を発表しました。その後、技術の改良によって質の向上がなされた写真は、画家たちの生活を脅かすことになると同時に、絵画そのものの存在意義を問い直すことになったのです。

マネの《オランピア》はこのような社会状況から生み出されました。裸婦の肌、クッションやシーツ、裸婦が持つ花柄の生地、召使いのまとっている服、花とそれを包む紙はいずれも白を基調としていますが、その色調と質感は微妙に異なります。同様に召使いの肌、猫、背後の壁やカーテンは暗褐色を見事に描き分けているのです。こうしたデリケートな差異を示すことにより、マネは写真では不可能なことを表現しようとしているのかもしれません。

写真の登場により、絵画は画家の主義・主張が前面に押し出されるようになっていきます。マネ以降の動向が「印象主義」、「キュビスム」、「フォーヴィスム」、「ダダイスム」、「抽象表現主義」といったように、「・・・主義」や「・・・イスム」と呼ばれるようになるのは、まさに個人の考え方が重視されるようになったことを証しているのです。かつて絵画において重要な要素であった「イリュージョン」は、写真や映画、さらにコンピューター・グラフィックスが継承することになっていくのです。