イントロダクション

西洋美術史の大きな流れをたどっていくと、写実表現が基本軸となって展開していることがわかります。そしてそれは第1回のコラムで見たように、すでに紀元前4世紀後半に非常に高いレヴェルに達していたのです。次はその写実表現が古代ギリシアにおいて、どのような過程でいかほどの時間をかけて実現していったのかを追いかけていくことが、常套手段と言えるでしょう。実際に概説書の多くは、ギリシア彫刻の様式変遷から始まりますし、大学の西洋美術史概論の講義でも同様です。ですがこのコラムではあえてそのような慣習に逆らい、古代美術をルネサンスの芸術家の視点から見ていこうと思います。

古代への憧憬

そもそも「ルネサンス」とは「再生」を意味するイタリア語 “Rinascità”に由来しますが、それはキリスト教信仰が広まる以前のギリシア・ローマ文化を見直すことを表しています。古代文化を再評価することは1300年前後に始まりますが、ギリシア神話や哲学への関心が本格的に高まったのは、1439年にフィレンツェで開催された公会議がきっかけでした。主催者であったコジモ・デ・メディチは東方教会の聖職者たちと共にこの都市を訪れたプラトン学者、ゲオルギオス・ゲミストス、通称プレトン(1360頃- 1452年)に講演を依頼したのです。プレトンはフィレンツェ滞在中、講演以外にも『プラトン哲学とアリストテレス哲学の違いについて』と題する論文も発表しています。

こうしてプラトンに強い関心を抱いたコジモ・デ・メディチはこの古代哲学者の全集を購入し、それらを自分の主治医の息子、マルシリオ・フィチーノに翻訳させました。フィチーノは翻訳作業のかたわら、その研究成果として『プラトン神学について』(1474年)や『愛について』(1475年)を発表したことで、フィレンツェの知識人たちの間でプラトン思想が注目されるようになっていきます。メディチ家と親密であったボッティチェッリが1482-85年頃に、キリスト教からすれば「淫欲」の象徴である異教の女神ヴィーナスを主役にした《ヴィーナスの誕生》や《春》を描いたのは、まさにこのような環境を反映しているのです。

メディチ家の彫刻庭園と《バッコス》

古代文化に魅了されたメディチ家は、キリスト教の「偶像崇拝の禁止」との関係でそれまではあまり見向きされなかった異教の彫像を買い集め、それらをサン・マルコ聖堂近くの庭園に展示しました。その管理を任されていたベルトルド・ディ・ジョヴァンニのもとで彫刻を学び始めたのが十代半ばのミケランジェロ(1475-1564年)です。古代彫像を模刻することに長けていたこの少年は古代像と見分けがつかないほどの石像を仕上げる技術を習得し、21歳の時には高位聖職者であるラファエレ・リアーリオ枢機卿からローマに招かれるほどになりました。

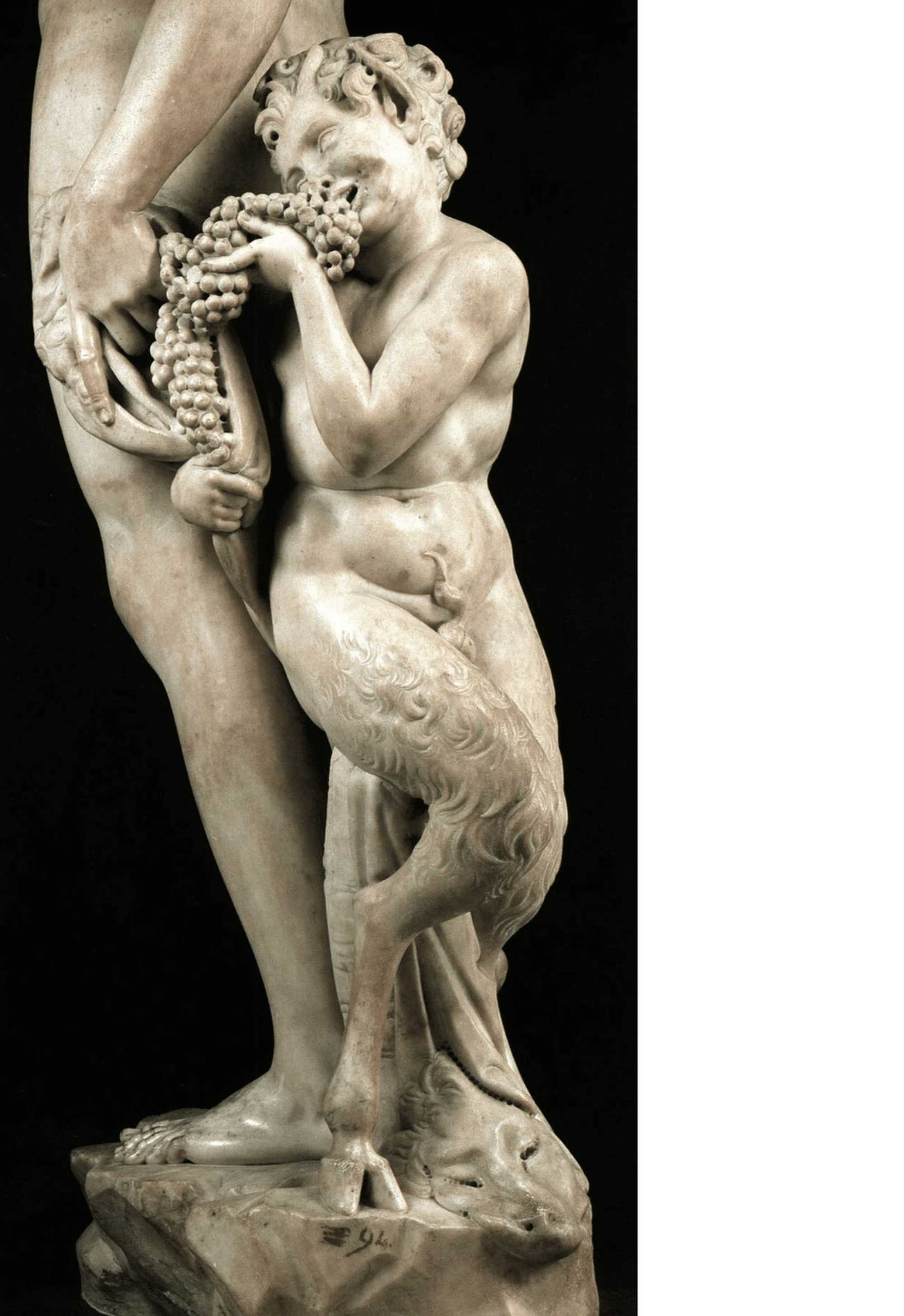

ミケランジェロは枢機卿のために古代ローマの豊饒と酒の神、《バッコス》[図1]を等身大(台を含む像高:203cm)で制作しました。

頭にブドウの蔦でできた冠をかぶり、右手に杯を掲げたバッコスはワインを飲み過ぎて酔っ払い、千鳥足で歩いているようです。左手に持つ皮袋からはブドウが溢れ出て、それを山の精サテュロスのひとりが貪り食っています。

こうした表現から、ミケランジェロはプリニウスの『博物誌』(77-79年)の記述を参考にしたのではないかと言われています。そこには、プラクシテレス(紀元前4世紀に活動)のブロンズ像が「大酒飲みのバッコスとサテュロス」を表していると記されているからです。

この古代文献は1469年にヴェネツィアで活版印刷されて、当時の知識人たちの間で知られていたので、ミケランジェロがそれを読んでいた可能性はあるでしょう。ただこのプラクシテレスのブロンズ像がルネサンス期に実在していたのかは不明ですし、ミケランジェロがそれを実見していたとは思えません。彼が直接の手本としたのは、ロレンツォ・デ・メディチが所有していて、おそらくメディチの彫刻庭園に置かれていた古代彫像《バッコス》[図2]ではないでしょうか。

この大理石像は体重を片方の脚に乗せて、緊張した筋肉と弛緩した筋肉を明確に区別する「コントラポスト」と呼ばれる手法が取られていますが、それはクラシック期(紀元前5-4世紀)の彫像に共通して見られる特徴です。さらにこの《バッコス》は上半身を支脚とは反対側に傾け、あえてバランスを少し崩すことで像に動きを与えていますが、それはプラクシテレスに帰属される像に通じる要素です。そのためこの像は紀元前4世紀後半にプラクシテレス周辺の彫刻家によって制作された原作を、ローマ時代の2世紀後半に忠実にコピーしたものと考えられています。

ミケランジェロの《バッコス》をこの古代像と比較してみると、コントラポストを用いていることだけでなく、細部まで丁寧に仕上げられたブドウの蔦の冠の表現もよく似ています。

しかしながら酒に酔ったうつろな表情や足元がおぼつかない動きは、古代の彫像をはるかに超えるリアリティを備えています。彼にとって古代像はあくまでひとつの手本であり、実際の制作にあたってはひとりの若者をモデルとして雇い、目の前で酒に酔ったポーズを取らせていたのではないでしょうか。

《アポロ》の発掘

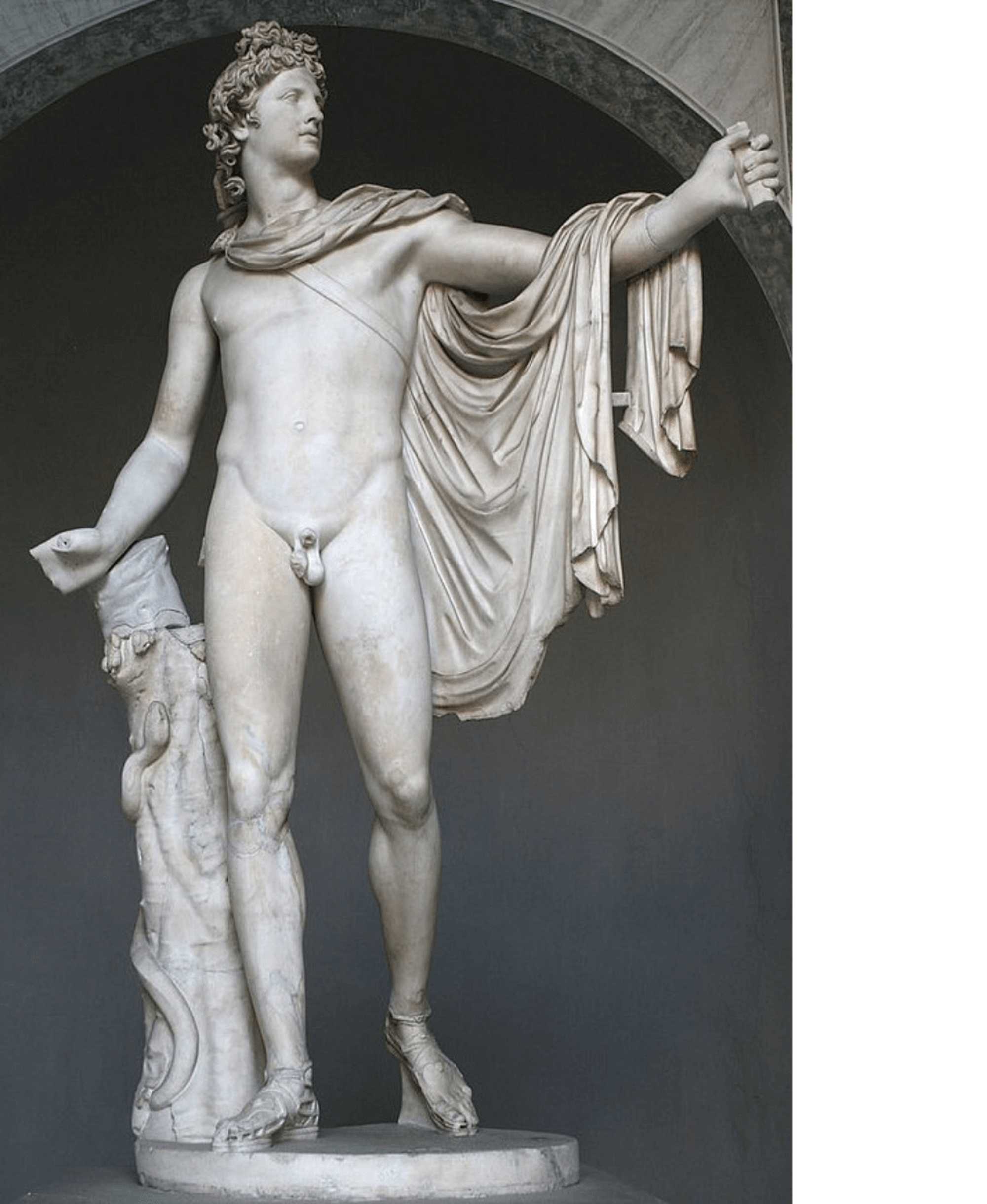

ラファエレ・リアーリオ枢機卿がミケランジェロに古代風の彫像の制作を依頼したのは、親戚のジュリアーノ・デッラ・ローヴェレ枢機卿からの影響があったに違いありません。というのもデッラ・ローヴェレ枢機卿は、1489年頃にローマ近郊のアンツィオもしくはグロッタフェッラータで発掘された《アポロ》[図3]を買い取り、自宅の中庭に設置していたのです。保存状態が良く、質も非常に高いこの像が、ローマの古代愛好家たちの間で評判になったことは容易に想像できます。そしてそれを見たリアーリオ枢機卿が、自分も似たような彫像を欲したとしても何も不思議ではありません。

矢の入ったバッグを背負っているこのアポロは、デルポイの神託所を守る蛇の怪物ピュートーンに向けて矢を放とうとしているところだと考えられます。おそらく突き出された左手には弓を、そして右手には矢を持っていたのでしょう。体重は思いっきり右脚に乗せられ、左足はかかとを浮かせており、クラシック期の特徴であるコントラポストのポーズを取っています。上体はほぼ正面向きですが、頭部は90度近くひねられ、緊張した面持ちで前方にいるターゲットを見つめているのです。こうした特徴から、本像は紀元前330年頃にアテネ出身の彫刻家レオカレスによって制作されたブロンズ像を、2世紀前半に大理石でコピーしたものだろうと考えられています。

1496年から1500年までローマに滞在していたミケランジェロはこの《アポロ》を自身の目で見て、大いに感銘を受けたに違いありません。実際に彼がこの像を研究したと思われるデッサン[図4]が残っています。

《ダヴィデ》と古代彫像との共通点

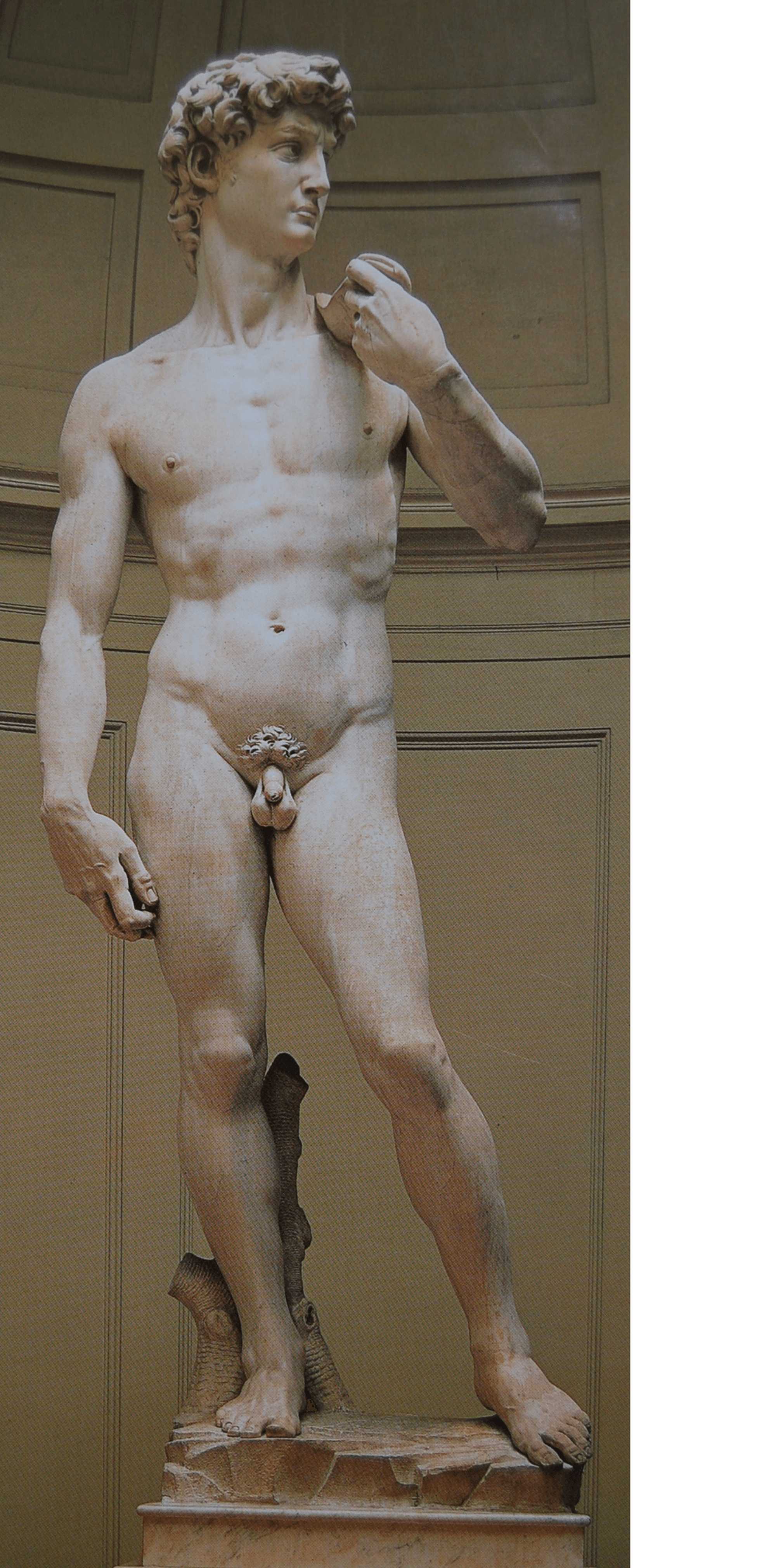

フィレンツェに戻ってきたミケランジェロは、1501年から《ダヴィデ》[図5]の制作に取りかかります。その時、彼の眼前に置かれた高さ520cm、幅200cm、奥行100cm以上あったはずの巨大な大理石の塊は、もともとアゴスティーノ・ディ・ドゥッチオのために1463年に用意されたものでした。ドゥッチオは大聖堂に設置する像を作ろうと、石に粗彫りを施しましたが、その状態で放置してしまったのです。その後、大聖堂造営局は1476年にアントーニオ・ロッセリーノにこの仕事を継承するように委嘱したのですが、ほとんど何も手が加えられることはなかったため、その処遇に頭を悩ませていました。そのことを知ったミケランジェロがこの巨石の引き取りを申し出たので、造営局は大聖堂の後陣部の外壁に設置するダヴィデ像の制作を彼に依頼したのです。しかしながら1504年に完成した像は当初の予定とは異なり、フィレンツェ政庁舎(パラッツォ・デッラ・シニョリーア)の正面玄関前に設置されることになりました。

『サムエル記上』(17:1-54)によると、建国間もないイスラエル王国は周辺に住むペリシテ人からの攻撃を受け、敵将ゴリアテが一対一の対戦を要求してきたということです。その際に羊飼いの少年であったダヴィデは投石器と石を5つ用意し、この巨漢の敵将に近づいて行きます。そして二人の間隔がある程度狭まった時に、石をゴリアテの額に命中させ、倒れた彼の剣で首を切り落としました。このことによりイスラエル王国は危機を脱し、その後、ダヴィデは王に即位することになります。

この旧約聖書に記されたエピソードはルネサンス期のフィレンツェ人に大変好まれました。彼らは北にミラノ公国とヴェネツィア共和国、南に教皇国とナポリ王国に囲まれていたのですが、優れた外交戦術によりこうした軍事大国に対抗していました。そのためフィレンツェ人は、策略によって乱暴者を征したダヴィデに強い親近感を抱いていたのです。中世では冠を戴いた王として表すことが一般的であったダヴィデを、右手に剣を持ち、足元にゴリアテの首を置く勝者として表す新しい図像が14世紀からフィレンツェで始まるのも、上記のような社会背景と関連しています。そして15世紀に入ると、ドナテッロ(1409年と1430年代)やヴェロッキオ(1475年頃)の制作したダヴィデ像[図6]によって、この図像はさらに広まっていくことになるのです。

ところがミケランジェロの制作した《ダヴィデ》は、こうした伝統的な図像とはまったく異なります[図5と6を比較]。彼はやせ細った少年ではなく、筋骨隆々の美しい肉体を持つ青年であり、前方を見つめながらゴリアテに向けて石を投じるタイミングを見計らっているようです。そこには戦いを終えて誇らしげに立つ勝者としての姿ではなく、難敵を前に戦いに臨もうとしている緊張感がみなぎっています。それはまさに、ピュートーンに矢を放とうとしている《アポロ》[図3]を想起させます。

ミケランジェロの《ダヴィデ》の様式は、そのわずか30年ほど前に同じフィレンツェで制作された同主題の彫像[図6]よりも、千年以上前に作られた異教の神の像[図3]にはるかに近いということは大きな驚きです。実在の人間以上に美しい彫像を創出するために、ミケランジェロが手本としたのは直近の先人たちの作品ではなく、ローマ滞在中に間近で見た古代クラシック様式の彫像であったと言えるでしょう。プラクシテレスやレオカレスたちが紀元前330年前後に制作した原作は、ローマ時代のコピー作を介して、はるかなる時を経た後、ミケランジェロにきわめて大きな影響を及ぼしたのです。

次回も引き続き、ミケランジェロと古代彫刻との関係を検証していきたいと思います。