第4~6回のコラムで見てきたように、ルネサンスを代表する芸術家ミケランジェロは、《アポロ》や《ラオコオン》といった古代彫刻に大きな影響を受けています。ふたつの彫像はいずれもローマ時代の忠実な模刻とされていますが、古代ギリシア美術の変遷をたどっていく際に、こうしたコピー作品は必要不可欠となっています。

模刻も含めた現存作品の研究によって、紀元前7世紀以降の彫刻様式の変遷はかなり明確になっており、それによると紀元前330年頃には写実的な表現がほぼ完成の域に達していたと考えられています(第1&5回コラム参照)。一方、絵画の領域では、同時期の壁画やモザイクはほとんど残っていません。そのため、ローマ時代のコピー作品が彫刻以上に重要な意味を持ってくるのです。なかでもポンペイから発掘されたモザイクや壁画はきわめて貴重であると考えられています。というのも、この都市は79年のヴェスヴィオ山の噴火以降、1748年の再発見に至るまで実に1670年近く火山灰の下に埋まっていたため、作品の保存状態が非常に良好だからです。

古代都市ポンペイ

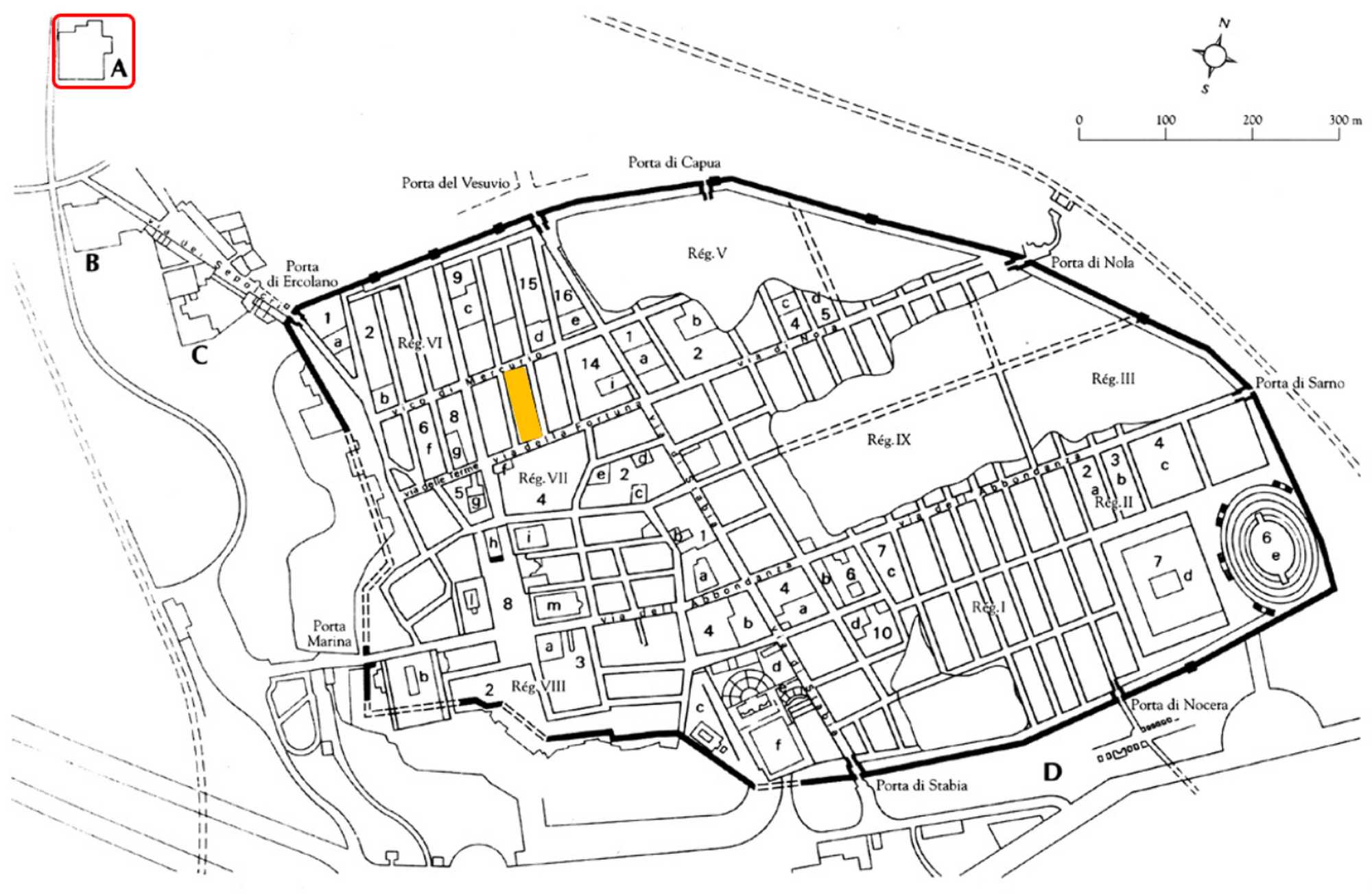

ナポリから南東に30キロほどのところにあるポンペイ[図1]は、すでに紀元前9~8世紀にはサルノ川河口付近に集落が形成されていたようですが、城壁で取り囲まれる都市として成立したのは紀元前6世紀とされます。

その温暖な気候と肥沃な土地のおかげで農作物、特にぶどうの産出量が多く、ワインも盛んに製造されていました。そして紀元前146年にローマがマケドニアを属州とした後、ギリシアの高度な文化がローマを介してポンペイの町にも徐々に入ってきます。そのことを顕著に示している一例が、ナポリ考古学博物館所蔵のブロンズ像、《踊るファウヌス》[図2]でしょう。

ファウヌスは家畜や田畑を守る神ですが、ここでは角や尾、尖った耳を備えており、ギリシア神話に登場する半人半獣の霊サテュロスのように表されています。両腕を大きく振り上げ、つま先立ちしながら体を大きくひねっているポーズは、とてもダイナミックで今にも動き出しそうです。その特徴は《ヘルメス》[第1回 図1]や《アポロ》[第4回 図3]といったクラシック様式とは明らかに異なり、ペルガモン大祭壇のフリーズ装飾[第5回 図5]や《ラオコオン》[第5回 図1]に代表されるヘレニズム様式と共通します。本像がコピー像にありがちな大理石製ではなくブロンズで作られていることや、持ち運びが容易な小像(高さ71cm)ということからみても、オリジナルである可能性は高く、制作年は紀元前2世紀と推定されています。

《踊るファウヌス》は、ユピテル神殿があるポンペイの中心広場に近い1ブロックを占める大邸宅(約3000㎡)[図3 オレンジ色の部分]から発掘されました。

そのため、ここを「ファウヌスの家」と呼んでいます。おそらくこの館の裕福な主人が他の都市からやって来た商人より本像を購入し、中庭の水盤に設置したのでしょう[図4]。

さらに彼は邸内のエクセドラ(談話室)の床に、巨大なモザイクを設置させました。

戦闘場面を表した床モザイク

通称「アレクサンダー・モザイク」と呼ばれているこの作品[図5]は、紀元前333年11月にマケドニア軍がペルシア軍に勝利した「イッソスの戦い」を表していると考えられています。

左側から髪をなびかせながら長い槍を携えているのがマケドニア軍を率いるアレクサンドロス3世(在位:前336-前323年)で、槍に撃たれた敵将はもはや落馬寸前で、その命は風前の灯のようです。

彼の後方に控えるペルシア王ダレイオス3世(在位:前336-前330年)は、その様子にショックを受けているので、腹を突かれた兵は王が信頼を寄せている大将だったのでしょう。彼を失ってしまっては勝ち目がないと見たのか、ダレイオス王の右隣にいる側近は馬に鞭を打ち、この場から早急に立ち去ろうとしています。

この戦いでアレクサンドロス大王は勝利し、ペルシア王の妻と娘が捕虜として捕らわれの身になったということです。

地面はきれいに舗装されたように整えられており、そこにいくつかの石や武具が散りばめられています。画面中央付近にはペルシア軍の馬が尻から頭へと奥に向かうように描かれており、さらにその後方には主役のひとりであるダレイオス3世が置かれています。彼の視線や右腕の動き、さらに何本もの槍は左に向いており、その先に太い幹の木が見られます。このようにして鑑賞者の視線を画面の奥へと誘い込む手法と、兵士や馬の重なり、さらに前景に施された兵士や馬の足の影によって、ここには3次元的な空間が明確に創出されています。

このモザイクは、「ファウヌスの家」が改装された紀元前2世紀末から紀元前1世紀の初めに制作されたと考えられています。とはいえ、両軍が争う様子が実に迫真的に表されていることから、この戦争があった紀元前333年からそれほど経っていない時期に描かれた原画の存在を強く感じさせます。また、本モザイクが数百万個ものテッセラ(モザイクの小片)を用いて、微妙な色調の変化を再現していることは、手本がモザイクではなく絵画であったことを想起させます。プリニウスの『博物誌』35巻(1世紀後半)には、画家フィロクセノスがアレクサンドロス大王の後継者であるカッサンドロス王(在位:前305-前297年)のために「イッソスの戦い」を描いたと記されていることから、紀元前300年前後に制作された絵画作品が、本モザイクの原画であったと推察されます。

もうひとつの床モザイク

同じ「ファウヌスの家」のトリクリニウム(食事室)から発掘された床モザイク[図6]は、ブドウの蔦と思われる冠をかぶり大きな杯を抱えていることから、《獅子に跨る少年バッコス》と考えられています。ただし動物に黒い縞模様があることや、人物に翼が生えていることから《トラに乗る有翼の童子》を表しているのではないかという意見もあります。

様式的には《イッソスの戦い》[図5]と同様、あるいはそれ以上に写実的な表現だと言えるでしょう。切り立った崖を最も手前に描くことや、大地の色調を奥へ向かうほどに暗くしていくことで、3次元的な空間をより明確に感じさせるように表しています。体をややひねりながら酒を飲むバッコスや、その様子を振り返りながら見上げる獣には、彫像性のみならず、動きや生命感も感じ取れます。

このモザイクも「ファウヌスの家」が改装された紀元前100年前後に制作されたと思われますが、手本とした原画は《イッソスの戦い》よりもやや後の年代に描かれたものかもしれません。いずれにせよ、これらの床モザイクが紀元前300年頃に描かれた作品の様式を忠実に伝えているのだとすれば、絵画においても彫刻同様、写実的な表現はすでにこの時期に極めて高いレヴェルに達していたと言えるでしょう。

前述した『博物誌』によると、アレクサンドロス3世が重用していた画家アペレスは、モデルを生き写しにしたような肖像画を制作したそうです。また、彼の描いた馬があまりにも写実的であったため、それを見た実物の馬がいなないたというエピソードも伝えています。

ポンペイ第2様式の壁画

ポンペイから発掘された壁画に関しては、通常、第1様式(前80年以前)、第2様式(前80-前20/15年頃)、第3様式(前20/15-50年)、第4様式(50- 79年)と年代順に4つに分類しています。これらは「様式」と名付けられていますが、写実表現が変化していく過程を示しているわけではなく、単にタイプの違いと言っていいでしょう。前述したようにポンペイではすでに紀元前100年頃において、モティーフを相当高いレヴェルで写実的に再現することができていたからです。

これら4つのタイプのなかで最も特徴的なのは第2様式でしょう。それは「ファウヌスの家」の床モザイクで見られるような周囲が枠によって囲まれている作品ではなく、壁面全体に大きな絵画を展開する手法で、「メガログラフィア」と呼ばれています。ポンペイにおけるこの様式の代表例は、城壁の外にひっそりとたたずむ「秘儀荘」[図3 赤く囲った部分]と呼ばれる家に描かれた壁画[図7]です。

この館の一室には、奥の壁面の中央に豊饒の神であるディオニュソス(バッコス)が、そしてその周囲にはこの神を崇拝する教団に入るための儀式が行われている様子が左側壁から始まり、奥壁を経て右側壁へと展開していると考えられています。

入信式の内容は文章として残されているわけではないので、壁画の各部分が何を表しているのかは正確にはわかっていません。ですが、この部屋に通された入信希望者は、まるで目の前に神ディオニュソスとその従者たちがいるかのように感じたでしょうし、教団関係者から説明を受けることで、入信式の過程を正確に把握することができたはずです。

描かれているモティーフは全く異なりますが、壁画によってある種の仮想空間を創り出すという点で、ポンペイ近郊のボスコレアーレから発掘された壁画[図8]も第2様式に属しています。

これは紀元前1世紀中頃に建てられたある館の寝室を飾っていた壁画ですが、20世紀の発掘後に現場から移設され、現在はニューヨークのメトロポリタン美術館に寝室の空間自体が再現されています。「一点透視図法」がフィレンツェの建築家ブルネレスキによって発明される1400年以上前の壁画であるにもかかわらず、ひとつひとつの建造物は正確に描かれています。そのため、まるで町の中心広場にいるかのような錯覚にとらわれるのです。

ポンペイとその周辺都市は紀元前80年にローマの植民都市となるので、第2様式のような手法は首都から伝来してきたように思われます。初代皇帝アウグストゥス(位:前27-前14年)の妻リウィア・ドルシッラはすでに紀元前39年にローマ郊外のプリマ・ポルタに別荘を購入していますが、そこには様々な種類の木々が描かれた一室がありました[図9]。

現在はローマのマッシモ宮に移設されていますが、当時の部屋の雰囲気を感じ取ることはできます。そこにたたずんでいると、かぐわしい花々や果物の香りが漂い、小鳥の美しいさえずりが聴こえてくるかのようで、とてもリラックスできるのです。

ここに例として挙げた3壁画はいずれも紀元前1世紀の後半に描かれたとされており、「メガログラフィア」はこの時代の流行だったことがわかります。ギリシア人が紀元前4世紀後半に完成させた写実表現をローマ人は部屋全体に展開して、ひとつの仮想空間を創り出しました。近年のテクノロジーの進化によって、一定の機材さえ装備すれば私たちは時空を越えて旅をしているかのような感覚を味わうことができるようになりました。こうした「ヴァーチャル・リアリティ」の原点がポンペイ第2様式にあると言えるでしょう。