古代ヨーロッパにおける信仰の転換

紀元前1世紀半ばにヨーロッパの主要地域を支配下に置いていた共和制ローマは、紀元前27年にオクタウィアヌスが初代皇帝アウグストゥスとなることで帝政へと変わります。そこでは基本的にギリシア・ローマの神々が崇拝されていましたが、各地域における伝統的な宗教も認められていました。紀元前63年以来、ローマに統治されていたイスラエルでも、人々は依然としてユダヤ教を信仰していたのです。

そのような状況のなか、ユダヤ教は不完全であり補完する必要があるとしたイエスが1世紀前半、自身の教えを主にガリラヤ地方(現在のイスラエル北部とヨルダンの一部)で唱えていきます。彼の影響が大きくなっていくにつれ、ユダヤ教の律法学者や高位聖職者たちは危機感を高めていき、ついにはエルサレムでイエスを捕らえ、間髪いれずに処刑してしまうのです。その後、イエスの弟子たちは彼の教えを広めるために、エルサレムから世界各地へ散らばって行くのですが、その中のペテロとパオロは最終的に帝国の首都であるローマにやって来て伝道活動を行いました。

しかし、弱者にこそ神の愛は向けられるとしたキリスト教は、帝政にとって都合の良いものではないため、当局側はそれを厳しく取り締まり、ペテロとパオロもローマで処刑されてしまいました[図1]。

ローマ帝国ではその後も250年近くに渡ってキリスト教信者を迫害し続けるのですが、313年になってようやく皇帝コンスタンティヌスがこの教えへの信仰を認めるのです(ミラノ勅令)。これにより帝国内でキリスト教信者が爆発的に増加し、392年には皇帝テオドシウス1世はキリスト教を国教と定めることになりました。こうしてヨーロッパ人たちの信仰は、4世紀に、多神教から一神教へと大きく転換したのです。

サンタ・クローチェ聖堂付属礼拝堂の役割

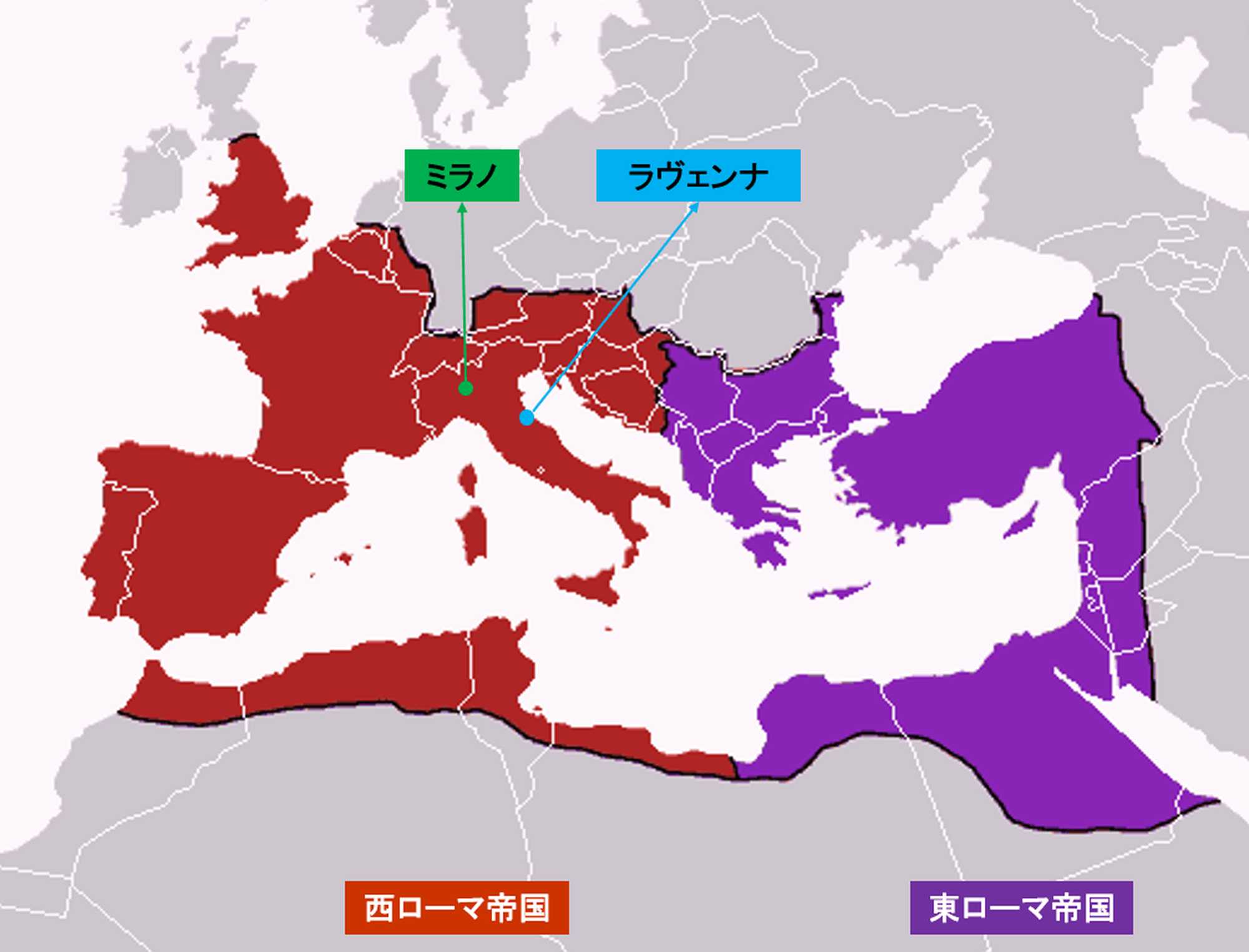

皇帝テオドシウス1世が395年に没すると広大な帝国領は二分され、東側は彼の長男アルカディウスが、西側は次男ホノリウスが治めることになりました。西ローマ帝国の首都は最初、内陸のミラノに置かれたのですが、402年にアドリア海に面した軍港都市ラヴェンナに移されました[図2]。

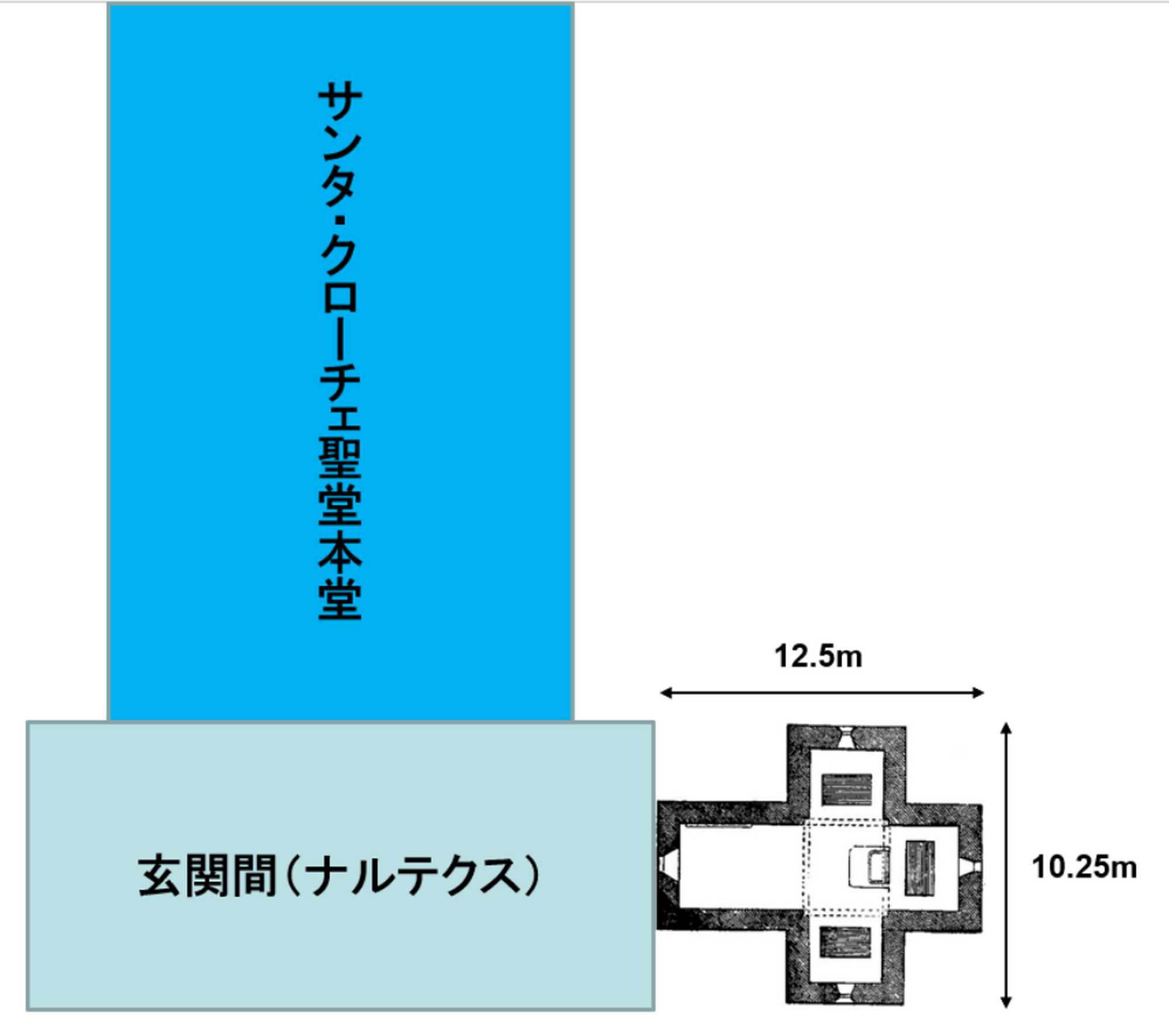

以来、ローマに遷都される455年までラヴェンナは西ヨーロッパの中心だったのですが、この時期に建立されたのがサンタ・クローチェ聖堂です。この聖堂の玄関間(ナルテクス)は全壊してしまっているのですが、そこに連結していた礼拝堂が後に「ガッラ・プラチーディア廟堂」と呼ばれるようになります[図3, 4]。今回のコラムで取り上げるのは、この礼拝堂内部のモザイク装飾です。

初代西ローマ帝国皇帝ホノリウスは世継ぎがいなかったため、彼が423年に没すると異母妹のガッラ・プラチーディア(ラテン語の発音ではプラキディア)の息子ウァレンティニアヌス3世が皇位を継承しました。このときウァレンティニアヌスはまだ4歳であったため、およそ10年間はプラチーディアが摂政として実質、国を統治していたのです。サンタ・クローチェ聖堂の礼拝堂には、堂内に大きな石棺が3つ残っているのですが、それらがプラチーディアとその家族のものではないかとされ、「ガッラ・プラチーディア廟堂」と呼ばれるようになります[図5]。ですが本当に彼女たちの墓であるかどうかは確認できていません。

本礼拝堂はシンプルな十字型の建物ですが、奥の壁にはひとりの聖人像が表されています[図5,6]。その近くには炎に包まれた鉄網が置かれているため、この人物は(キリスト教がまだ禁じられていた)258年に鉄網上で焼かれて殉教した聖ラウレンティウスではないかと考えられています。しかしながら、聖ウィンケンティウスも同様に鉄網上で287年頃に殉教しているので、彼である可能性も否定できません。

いずれにせよこの建物はもともと、3世紀の殉教聖人に捧げられた礼拝堂であったと思われます。一方、それが連結していた玄関間という空間は、キリスト教への入信を希望しているものの、いまだ洗礼を受けることができていない人々がとどまる場所でした。というのも、当時は洗礼を授からないと、聖堂の本堂内には入ることができなかったからです。

洗礼を授かるためには、イエス・キリストの教えの基本を学ばなければなりません。そのためのもっとも重要なテキストは、言うまでもなく『聖書』ですが、印刷技術が発明される遥か以前のこの時代、書物はすべて手書きであり非常に貴重なものでした。そのため一般大衆が『聖書』を実際に手に取る機会はまったくと言っていいほどなかったですし、そこに記されているギリシア語やラテン語を読解できる人物もごく一部に限られていました。

こうした状況を踏まえると、本礼拝堂内部に広がるモザイク装飾は、国教化されて間もないキリスト教における教義の基礎を、入信希望者に対してできるだけわかりやすく伝えるための視覚教材であったのではないかと推察できるのです。

星空が表された天井装飾

サンタ・クローチェ聖堂の聖職者は入信希望者をまず堂内の中心に導き、天井を見上げるように指示したはずです。そこには紺碧の地に数多くの黄金の星が同心円上に広がっています[図7]。上方に視線を向けると満天の星が見えるというのは、当時の人々にとって現実の感覚と近く、前回のコラムで取り上げたポンペイ第2様式の装飾法と通じます。信仰が変わっても、イリュージョニズムを基に室内を装飾するという手法はそのまま継承されているということでしょう。

ただし、ポンペイ第2様式の壁画と大きく異なっているのは、星空にキリスト教ならではの象徴が施されていることです。中心の十字架は、言うまでもなくイエス・キリストを表しています。教会の考えに基づけば、アダム以来ずっと人は神に対して罪を犯し続けてきたのですが、その膨大に膨れ上がった罪を一身に背負い、それを贖うためにゴルゴタの丘で磔刑[たっけい]に処せられたのがイエスということです。彼は十字架上での死の3日後に復活し、さらにその40日後に弟子たちの眼前で天に上がっていきました。したがって、天井の中心に表されている十字架は、昇天したイエスが至高天において神と一体化した姿を表しています。

では天に上がってしまったイエスの教えは、地上界に正しく伝えられるのでしょうか。そのような疑問を抱く入信希望者に対して、聖職者は天井の四隅を指し示したに違いありません。そこには4体の有翼像が配されているのですが、それらはマタイ(人)、マルコ(獅子)、ルカ(雄牛)、ヨハネ(鷲)といった福音書記者の象徴です。

というのも『ヨハネの黙示録』(4:6-8)には、天の玉座の周囲には有翼の4つの生き物がおり、それらは人、獅子、雄牛、鷲のようであったと記されているからです。彼らは昼も夜も絶え間なく次のように言い続けました。「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者である神、主、かつておられ、今おられ、やがて来られる方」。

キリスト教の聖書は全部で66書から構成されていますが、そのうち最も重要なのがイエスの生涯を記した福音書です。天井の中でいちばん床に近い場所に表されている福音書記者の象徴は、天上の神ないしはイエスの教えが福音書を介して地上世界のあらゆる地域に正確に伝えられていくことを示しているのです。

聖人像を伴う側壁の装飾

こうして天井の中心から視線を下げた入信希望者に対して、聖職者はそのまま4つの側壁を見るように促したはずです。ここのモザイクでも天井装飾同様、古代のイリュージョニズムに基づいた表現がなされています。つまり壁の奥へ向かうように台が置かれ、その上に白い衣をまとった聖人たちが立っているかのように表されているのです[図8]。

各壁面に2人ずつ置かれた8人の聖人像のうち、入口から見て左の側壁に表された人物は、その特徴的な容姿から左側がパオロ、右側がペテロだと思われます。前述したように、彼らはイエスの昇天後、その教えを精力的に広め、ふたりともローマで殉教しました。彼らの伝道活動があったからこそ、ローマ帝国の辺境地イスラエルで発祥した新興宗教が帝国中に広まることになったのです。

聖人たちの足元に置かれている鉢とその水を飲みに来ている鳩という組み合わせは、古代ローマのモザイク[図9]に由来しますが、もとになっている手本にはない象徴的な意味がここには付与されています。それは次の逸話に基づくものです。

ユダヤ教三大祭りのひとつである「過越しの祭り」の最終日、エルサレムに集う群衆に対してイエスは大きな声で呼びかけました。

「渇いている人はだれでも、わたしのところに来て飲みなさい。わたしを信じる者は、聖書に書いてあるとおり、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。」(『ヨハネによる福音書』7:37-38)

この言葉を堂内で聖職者から聞いた入信希望者は、イエスがまるで自分に対して語りかけてくれているような気持ちになったことでしょう。そしてキリスト教徒になって教会に来れば、自身の心の渇きも潤されるのではないかと思ったに違いありません。つまり水の入った鉢は「渇いている人」に潤いを与える教会を、そしてそこに水を飲みに来ている鳩は救済を求める人々を表しているのです。

そうなると側壁に表されている聖人たちは、単にイエスの使徒を表しているということにはならなくなるでしょう。彼らは教会にやって来る信者たちに対して、聖書の文言をわかりやすく伝える聖職者の象徴であると捉えることができるのです。入信希望者にとっては、眼前でモザイクを示しながら説明してくれているサンタ・クローチェ聖堂の聖職者の姿が、側壁の聖人像と重ね合わさって見えたのではないでしょうか。

入口上部の半円形壁面の装飾

ひととおり堂内のモザイクの説明を終えた後、聖職者は入信希望者に入口側[図10]を向くように言ったのではないでしょうか。入口のすぐ上にある半円形壁面には羊飼いとして表されたイエスが見て取れます[図11]。

その表現はポンペイのモザイク[第9回 図6]と比べると写実性は減じていますが、人物や動物の生命感や空間の奥行きを見る者に感じさせようとする制作意図は、基本的に古代の絵画やモザイクと変わってはいないのです(第1回コラムを参照)。

ここに表された《良き羊飼い》は、『ヨハネによる福音書』(10:1-12)に記されたイエスのたとえ話を視覚化したものです。

「羊の囲いに入るのに、門を通らないでほかの所を乗り越えて来る者は、盗人であり、強盗である。門から入る者が羊飼いである。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと、先頭に立って行く。羊はその声を知っているので、ついて行く。 ・・・(中略)・・・ わたしは門である。わたしを通って入る者は救われる。その人は、門を出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは、盗んだり、屠[ほふ]ったり、滅ぼしたりするためにほかならない。わたしが来たのは、羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。わたしは良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく、自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると、羊を置き去りにして逃げる。」

この礼拝堂の入口上に羊飼いとしてのイエスが描かれているのは決して偶然ではありません。この「門」を通って堂内に入る者、すなわちキリスト教徒になる者は、イエスが命を賭して守ってくれるということを示しているのです。

羊飼いと羊についてのたとえ話は、『ルカによる福音書』(15:1-7)にも登場します。それは100匹の羊を飼っている者が、群れから離脱した1匹の羊を救済するために99匹を野原に残したまま、それを見つけ出すまで探し回るという話です。イエスが罪人とともにいることを批判してきたユダヤ教の高位聖職者や律法学者に対して、彼は迷子の羊を罪人に見立てて、「悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない九十九人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある」と語ります。

イエスの時代、ユダヤ教を信仰していたイスラエルの民は、神の定めた法を厳格に守ることができる心の強い者だけが恩寵[おんちょう]にあずかることができると信じていました。そのような彼らに対してイエスは、神の愛は落ちこぼれてしまうような弱い者にこそ向けられるのだということを示したのです。こうした考えは帝政下にあって、虐げられていた多くの平民や奴隷たちの心を動かしたに違いありません。

キリスト教がローマ帝国で国教化されて間もない時代、この新しい教えの本質を知るために数多くの者たちが教会を訪れたことでしょう。そのような彼らにとって、本堂のモザイクは単に神秘的な美しさを備えている装飾ではなく、理解を深めるために非常に有効な視覚教材であったのです。