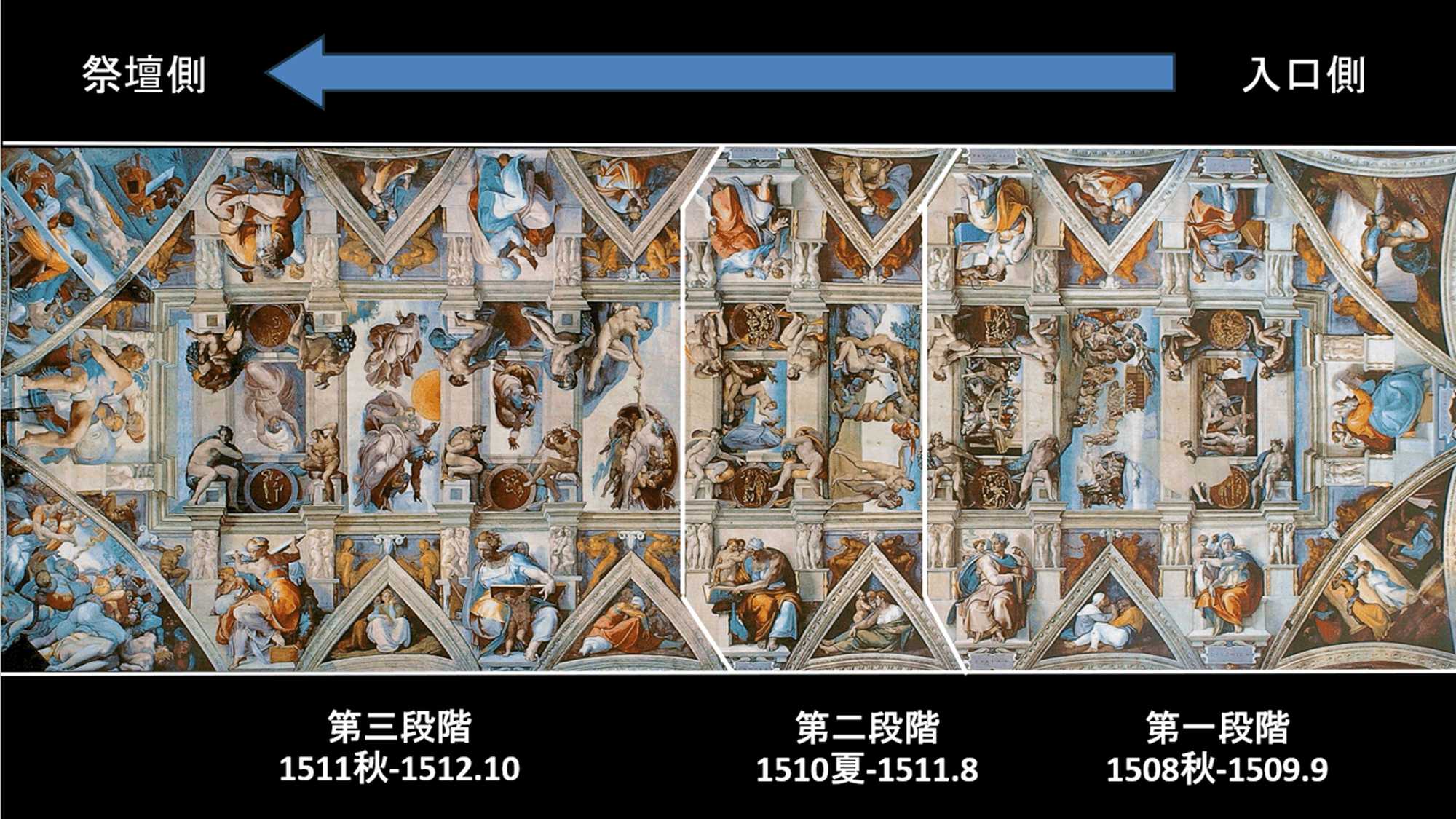

1508年秋に始まったシスティーナ礼拝堂の天井装飾は、1511年8月14日、一旦中断します。その際、足場が取り外され、ミケランジェロ自身も20メートル程下の床から、壁画を確認することができたはずです。彼は預言者や巫女の像が想定した以上に小さく、迫力に欠けていることを痛感したに違いありません。そのため1511年秋から始まる第三段階では、預言者と巫女の像を大きくし、よりダイナミックなポーズを取らせています。この時にミケランジェロが手本としたのが古代彫像《ラオコオン》だったのではないかと、第6回のコラムで推察しました。一方、『創世記』連作では、前回見たように、すでに第二段階で人物像は大きくなっていることがわかります[図1]。

では、装飾を中断した後にミケランジェロが変更した点は何だったのでしょうか。

《アダムの創造》 先行作例との比較

1511年9月頃、天井装飾を再開したミケランジェロが最初に取りかかったのが《アダムの創造》[図2]だと考えられています。

この場面は天井装飾中もっとも有名であり、美術書のカヴァーや旅行のパンフレットなどで盛んに利用されている作品です。このことは、本壁画が時の経過や床からの距離をものともせず、礼拝堂を訪れる者に強烈なインパクトを与え得ることを証しています。その「秘訣」がどこにあるのかを探っていきましょう。

『創世記』(2:7)には、神は「土の塵で人を形づくり、その鼻に命の息を吹き入れられた」とありますが、ヘブライ語で「人」を表すアダムとは「土(アダマ)」から創られたものという意味です。中世の彩色写本(Vat.lat.12958 12世紀初頭)に施された挿絵[図3]を見ると、神は天球上に腰かけ、右手でアダムに祝福を与えながら命の息を吹きかけ、生けるものとなった男は上半身を大地から起こしています。

ローマのサン・ジョヴァンニ・ア・ポルタ・ラティーナ聖堂の壁画(12世紀)[図4]やフェレンティッロのサン・ピエトロ・イン・ヴァッレ聖堂の壁画(12世紀)を見ると、楽園を流れる4つの川(『創世記』2:10-14)が描き加えられているものの、この彩色写本の図像が中部イタリアでは基本となって広まっていたことがわかります。

その状況が13世紀になってもあまり変わっていないことは、フィレンツェのサン・ジョヴァンニ洗礼堂のモザイク(1280年頃)やアッシジのサン・フランチェスコ聖堂の壁画(1290年頃)[図5]で確認できます。

このように中世においては、画家は教会が定めた図像に基本的に従わなければならなかったのですが、14世紀以降は制作者のアイデアがある程度、認められるようになっていきます。例えばミケランジェロが「天国の扉にこそふさわしい」(ヴァザーリの『美術家列伝』)と形容したフィレンツェ洗礼堂の門扉装飾(1425-52年)[図6]に表された「アダムの創造」の場面では、神が右側に立ち、アダムの左手を取りながら命の息を吹き込んでいます。

おそらくミケランジェロは中世の図像よりも、このギベルティの浮彫を直接の手本としたのでしょう。ただし彼は、神を直立させるのではなく、右上からアダムのもとに勢いよく舞い降りて来るように表しています。そのため極めて動的な神と、静かなたたずまいのアダムとのコントラストが際立ち、創造者と被創造者との主従関係が明確になっているのです。その一方で、ふたりの視線はしっかりと交わされ、力強い神の手と弱々しいアダムの手は触れるか触れないかの微妙な距離に置かれています。だからこそ同主題の先行作例にはない張り詰めた緊迫感がこの作品からは感じ取れるのです。

両者の手の表現は本壁画の中でも特に印象的であり、後世の作品にしばしば引用されています。近年で言えば、映画『E.T.』(1982年)でE.T.が主人公のエリオットのケガを治す場面で用いられ、それは宣伝のメイン・ヴィジュアルとして使われています[図7]。

《アダムの創造》 第二段階の壁画や版画との違い

《アダムの創造》を《原罪と楽園追放》[第7回 図5]と比べてみると、像はひとまわり大きくなっており、余計なモティーフが消去されていることがわかります[図1参照]。そしてもっとも大きな違いは地平線が画面中から排除されていることでしょう。創造主がまとった風になびく真っ赤なマントの背後は淡い青地になっているため、神の像はまるで浮彫のように壁面から浮かび上がっているように見えます。その表現はすぐさま、ミケランジェロが1547年に詩人ベネデット・ヴァルキに宛てた手紙の一文、「私には作品が浮彫に近づけば近づくほど、優れた絵画に見える」を思い起こさせます。

前回取り上げた《大洪水》や《楽園追放》と同様、この壁画に関しても素描をもとに制作された版画[図8]が現存しています。それを見ると、ミケランジェロの独創的な工夫がきちんと理解されなかったことがわかります。

版画では地平線がきちんと設定されており、そこに向けて草木の生えた大地が広がり、アダムの上方にはしっかりと雲が浮かんでいます。この版画の下絵を制作したジローラモ・グランディは床から天井画を見た際に、よく見えない部分を自身の想像で補って描き加えてしまったのでしょう。神の像を壁面から浮かび上がらせるためにミケランジェロが行った大胆な「省略」を、平凡な画家であるグランディは感知できなかったようです。版画ではさらに、神とアダムの手の間隔は広がってしまっているため、壁画が備えている緊張感が完全に失われてしまっているのです。

《大地と天体の創造》 進化した浮彫効果

次に同じ第三段階でもより後に描かれた《大地と天体の創造》[図9]を見てみましょう。

まず全体の構成ですが、ここでは《原罪と楽園追放》[第7回 図5]同様、画面を2つに分け、左側に天地創造の三日目にあたる「大地と植物の創造」を、右側に四日目の「天体の創造」を表しています。

画中に地平線を設定せず、描くモティーフを最小限に絞り込んでいる点は、《アダムの創造》と共通します。大地と植物は左下にわずかに確認できるだけですし、天体も太陽と月のみが描かれています。こうして創出された大きな白い背景があるからこそ、真っ赤な衣をまとった神の像が際立っているのです。四日目の創造主は大きく両腕を広げて、手前に突き出された右手は太陽を、後方に伸びる左手は月を指し示し、まるで壁面から飛び出してくるかのようです。逆に三日目の神は背中を向け、足の裏がもっとも手前にあり、前方にかざされた右手は大地へと向けられているので、こちら側の現実空間から絵画空間の中へと入り込んでいくように見えます。

14世紀以降、多くの画家たちは遠近法を駆使して、画中の手前(画面の最底辺)から最深部(地平線)へと向かう3次元的な空間を案出することに精力を注いできました。『創世記』連作でも、《大洪水》や《原罪と楽園追放》[第7回 図2, 5]で見られるように、第二段階までは、この伝統的な手法に則って描かれています。それが第三段階で大きく変更されたのは、この表現法が20メートル下から見上げる天井画ではあまり有効ではないとミケランジェロが考えたからでしょう。

《アダムの創造》で見られた浮彫的な表現は、《大地と天体の創造》では神の像を画面に対して斜めに配置することや、ポーズそのものをダイナミックにすることで、さらなる効果を発揮しているように思われます。

《光と闇の分離》 天井画ならではの表現法

『創世記』連作の最後に描かれた《光と闇の分離》[図10]は、他の奇数画面と同様、青年裸体像によって取り囲まれた小さな枠の中に表されています。しかしながらこの壁画には、『創世記』連作の他の場面にはない新しい表現が見て取れます。

大空に浮遊している神は、すべてを覆っていた「闇」を右手で追いやり、「光」を創り出しているのですが、そこには手前から後方へと連なる空間も、壁面から飛び出してくるような浮彫的表現も見られません。

画中に地平線が設定されているか否かに関わらず、《光と闇の分離》以外の壁画はいずれも、祭壇側を画面の「下」、入口側を「上」と見なして描かれています[図1参照]。しかしながら、このような描法は床に対して垂直に立つ壁面では有効ですが、天井ではイリュージョニスティックな効果を生み出すことはできません。現実世界では真上を見上げた時に、地平線は存在しないからです。このことにミケランジェロは以前から気づいていたのかもしれませんが、他の場面では主題の内容を考慮すると、側壁と同じ手法で描かざるを得なかったのでしょう。ようやく第一壁画において、この主題であれば画面の上下を定めない天井画ならではの表現が可能であると考えたのではないでしょうか。

床から天井を見上げる者に対してイリュージョンを感じさせる表現とは、大空が上方へと突き抜けていくように見せることです。システィーナ礼拝堂天井装飾から10年程後に、パルマのサン・ジョヴァンニ・エヴァンジェリスタ聖堂円蓋に描かれた《聖ヨハネの死》[図11]は、まさに天井画ならではの特徴を備えた表現になっています。

そこには、オレンジ色の光に包まれて天からヨハネを迎えにやって来るイエスが表されていると言われているのですが、この見事な天井画を生み出すきっかけをつくったのが、《光と闇の分離》であったと言えるのではないでしょうか。

これまで5回に渡って、主に「古代美術とルネサンス美術の関係性」ということから、ミケランジェロの彫刻作品やシスティーナ礼拝堂の天井装飾を見てきましたが、今回でひと区切りつきました。次回は一気に時代をさかのぼり、古代絵画へ目を向けていくことにしましょう。