写経と聞くと、国宝の平家納経が示すように、一字一字に注意を払って正確に、しかも見事な筆跡で書かれているものと思いがちです。確かに、経典は慎重に書写されるのが通例ですが、学習のために経典の要所を抜き書きしておく場合とか、さほど尊敬されていない学僧の大部の注釈などは、雑に間違いだらけで筆写されることも多いのです。

それどころか、重要な経典に関する有名な注釈を筆写したものでさえ、そうした例があります。たとえば、かの聖徳太子の『法華義疏(ほっけぎしょ)』などは、冒頭の第二行目のところで早くも誤写しています。しかも、「釈迦如来」と書くべきところを、達者な筆で「迦釈如来」と書いているのです。いくら何でも、この注釈を制作した当人が書いているとは考えられませんね。

ありうるのは、かなり乱雑に書かれた草稿を、字はうまいものの儒教などの学問が主であって仏教のことをあまり知らない側近などが大急ぎで書写した、といった状況でしょう。しかし、それを認めず、「太子の流麗なご筆跡は隋の書風に基づいている」などと論じる人がいるのですから不思議です。

その『法華義疏』には、「小乗」を「少乗」、「法輪」を「法論」、「快楽」を「決楽」と書くような例がたくさんあります。このうち、「小乗」を「少乗」と記す例はいくつもあるため、書写する人が間違えたのではなく、草稿にもともとそう書かかれていたと推測されています。この「小」と「少」の混用は、『日本書紀』などにも見られる用例です。

問題は、「釈迦」を「迦釈」と書き誤るように、順序が逆になっている例が他にも多いことです。「如来」を「来如」、「阿修羅」を「阿羅修」と誤写したりしています。こうした場合、「来~如」「阿羅~修」のように、字の右肩に~のような記号を記していることがあります。これは、「間違えたけど、墨で消すと真っ黒になって汚いのでそのままにしておくから、順序をひっくり返して読んでね」という記号です。敦煌の写本などには良く見られます。この記号を「乗レ馬」のように字の左下に記し、「馬ニ乗ル」というようにひっくり返って読め、という記号にしたのがレ点です。

褌の大家

日本の写経の場合、原本をかたわらに置き、それを見ながら筆写していくやり方が普通であるため、似た形の字と間違えることがほとんどです。つまり、「土」を「士」、「亡」を「七」と誤写するような誤りですね。中国の場合もこの形式が普通ですが、能率をあげようとする場合、二人が差し向かいになり、一人が原本をゆっくり読み上げ、それをもう一人が書きとめていき、後で確認して訂正するというやり方もよく用いられました。

この場合は、耳で聞いて書くのですから、どうしても同じ音、似た音の字と間違いやすくなり、筆写後の確認でも見逃されがちです。また、読み手が方言のきつい人だと、方言での発音に近い字を書くことになりますので、誤写の傾向を見て、これは北地の写経だなとか、江南の写経だろうと見当がつく場合も出てきます。

いずれにしても、誤写は避けられないものであり、これは木版印刷、金属活字、コンピュータ印刷の誤植も同じことです。私が編集に関わった本では、鎌田茂雄編『中国仏教史辞典』(東京堂出版、1981年)の鎌田先生の序が、「中国訪中団」とあるべきところを「中国訪中国」となったままであったのは、残念な見落としでした。

ただ、この程度ならまだましであって、恐ろしいのは、数理学者でありながら『華厳経』の研究家でもあった末綱恕一(すえつなじょいち)先生の名著、『華厳経の世界』(春秋社、一九五七)です。この本の初版の表紙では、お名前の「恕一」が、なんと、「怒一」となっていたのです。編集者や営業担当者は、刷り上がりを見て真っ青になったことでしょう。その点、楽しい誤植は、長谷川鉱平『本と校正』(中公新書、1965年)が紹介している話であって、「世界的な禅の大家である鈴木大拙氏」とあるべきところが、「世界的な褌(ふんどし)の大家」となっていた由。

仏教から生まれた文字

これらは明らかな誤植ですが、仏教文献の写本を見ていると、誤りかどうか判断に迷う場合も少なくありません。特に密教のダラニを漢字で音写したものなどは、そうした例が多いのです。たとえば、梵語では、「~して」の「して」に当たる語形の一つに ~tya という言い方があります。これを漢字音写で表現する際、「亭也二合」などと表記します。つまり、「亭」の音である teiの語頭の子音と、次の「也」の音である ya をくっつけて tya と発音せよ、という表記法です。この場合は、「亭」と「也」はむろん別々の字です。

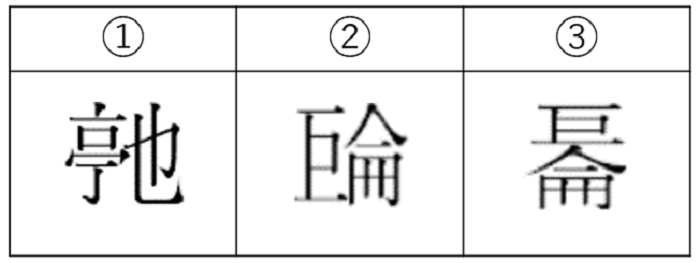

ただ、「~して」といった言い方はたくさん出てきますので、面倒になったのか入れ忘れたのか分かりませんが、「二合」の記号が入っていない場合も出てきます。「亭」と「也」が続くのは tya の表記だと知っていれば、それでも読めるでしょう。これが進むと、「亭」と「也」をくっつけて一字にした下表の①のような字が出来ます。そうなると、「亭也二合」の「二合」が脱けたのか、くっついて一字になっているのか、判断に困ることになります。

このくっついた形はベトナムの独特な漢字である字喃(チュノム)で採用されており、まさに tya という発音を表わす字となっています。古い時代のベトナム語は、語頭で子音が続く発音の語が多かったため、漢字を組み合わせた独特な発音表記文字である字喃を作りだしたのです。ちなみに、klunという音を表わす字喃は「巨」と「侖」を横ならびにして一字にした表の②の字ですが、「巨」の下に「侖」をくっつけた表の③の形の字もあります。

このように、字喃はダラニなどの梵語の漢字音写をヒントとして僧侶が作り出したというのが私の推定であって、そのことを論じた論文は、知らない間にベトナム語に訳され、ベトナムの言語学の雑誌に掲載されていました。それがきっかけとなってベトナムとの縁ができ、ハノイ大学で日本文化の集中講義をしたりしたのです。

文字の威力

ただ、仏教が文字を生み出すのは字喃に限りません。アジアの文化の中心はインドと中国であり、その周辺国家は仏教を通じてインドや中国の文化を取り入れる場合が多かったのですから、周辺国の文字の多くは僧侶がインドの文字や漢字を元として生み出したものであるのは当然でしょう。日本の場合は、漢字の一部を抜き出して作られた片仮名がそうですね。卒都婆(そとば)などでは、インドの悉曇(しったん)文字がそのまま用いられていますが。

チベット文字は、経典をチベット語訳するために、インドの文字をチベット語の発音を示すことができるように改良して作ったものです。それをさらに改良したのが、密教僧であって皇帝の師となっていたパスパが作った蒙古のパスパ文字。中国西部の胡族国家である西夏が作った複雑な文字も、経典翻訳用でした。そして、最後にできた韓国のハングルは、儒教全盛であって仏教を排撃した李朝期に作成されたため、中国の音韻学に基づいて字形を決めているものの、パスパ文字の影響もあるとされています。

そもそも、「仏」の旧字である「佛」という字自体、Buddhaという語のインド西方の方言である BudあるいはButなどの音写として作られたのです。「弗」がそうした音を示しており、そこに人であることを示すニンベンを足したものですね。「弗」は「不」の古代音と同じ発音でので、「佛」とは「人であって人でない」存在を示すなどという、もっともらしい解釈がありましたが、現在の学界では支持されていません。

そうした中で異色なのが、中国史上、女性の身で皇帝となった唯一の存在である武則天(在位690-702)が制定した則天文字です。日本では則天武后として知られる則天は、太后(則天)は弥勒仏が「下生」した存在であってこの世界の主となるべき存在だとする怪しい予言を流布させ、唐を廃絶させて周を建国し、皇帝となると独自の字を作成させたのです。

その則天文字は則天が失脚すると使われなくなりましたが、「国」の字に代え、「四」と「方」を合わせて作った「圀」の字は、日本では長く使われ、水戸光圀の名に用いられたことは有名です。この則天文字は漢字を組み合わせたものですので、仏教が作った文字とは言えませんが、男尊女卑の儒教のもとでは女性の皇帝などありえません。則天が仏教を利用して即位したからこそ生まれた文字と言えるでしょう。

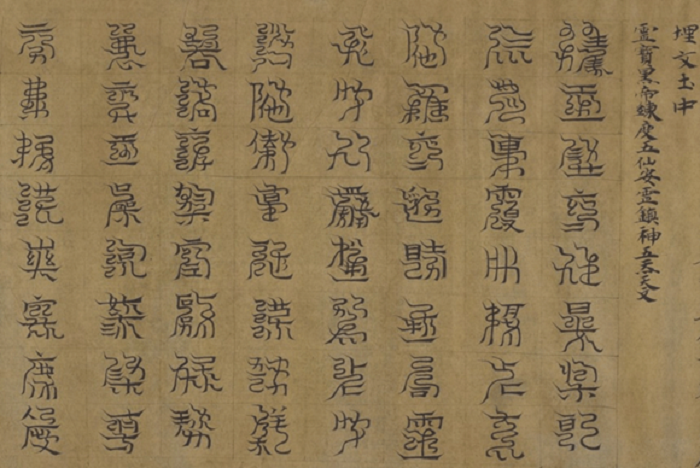

この当時、大いに流行していた変わった字は、特別な字や記号を記した道教のお札(ふだ)である符に見えるものであって、そこに記されたのは、字画がむやみに多かったり、グルグルくねくねした曲線部分が多かったりする絵のような字(図1参照)でした。唐代では、こうした字で書かれた符が魔を払う呪文として尊ばれ、墓などにおさめられたのです。

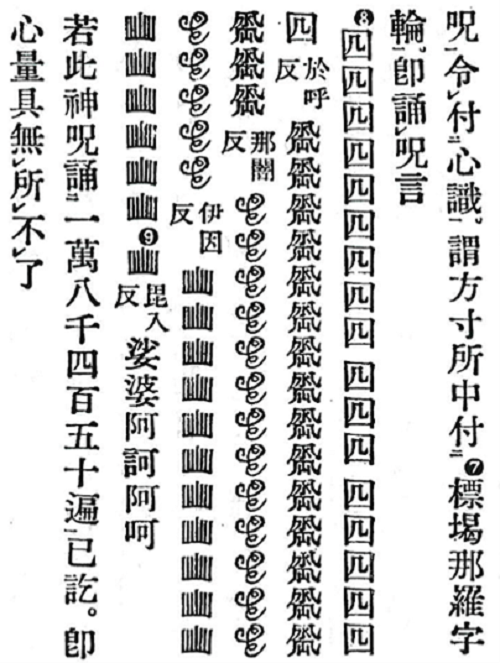

符に記されるそうした字と則天文字をともに取り入れたのが、『大乗起信論』の注釈であって龍樹(りゅうじゅ)の作で後秦の筏提摩多(ばっだいまた)訳と称する『釈摩訶衍論(しゃくまかえんろん)』が、胸のところに付して唱えよと述べている以下のようなダラニの文字です。

『釈摩訶衍論』は実際には八世紀に新羅で作成された作であり、奈良時代後半に日本にもたらされた際は、淡海三船(おうみのみふね)が偽作と断じて真偽論争がまき起こった問題の書です。最澄も偽作としましたが、空海は主著の一つである『十住心論』において顕教と密教の区別をする最も重要なところで、真偽にはまったく触れずに『釈摩訶衍論』の主張を用いました。

密教を通じてインドの聖なる文字や音の威力を知っており、また道教にも通じ、書の達人であって符の字と似たところのある飛白体の書も得意としていた空海は、この『釈摩訶衍論』の異様な字をどのように見たことでしょうか。