――武士が死を強く意識したというのは、君主のために死ぬということに自己のアイデンティティを見ていたということでしょうか。

君主、そして集団でしょう。つまり一族。これは生物的な本能とも言えると思いますが、自分が死んでも仲間が生きることで、自分の死を恐れなくなる。たとえばミツバチは、女王バチを生かすために、集団で自殺攻撃をしかけます。

この辺りは社会生物学という分野で、E.O.ウィルソンという人が70年代に『人間の本性について』という本を書いてます。社会性というのはいろんな生物にあって、そこには人間に共通するものもあるだろうと。生物は遺伝子を残すことが目的だということで、遺伝子が残れば自分は消えてもいい。そういうふうに見える行動を人間もしばしばとるというふうに解釈する人もいます。

殉死、殉教、名誉の死。こういうのは今のイスラム教のいわゆる自爆テロなんかにも通じますよね。あれは個人が天国へ行くためということもあるかもしれないけれども、自分は死んでもイスラム教徒という存在が永遠に生きるという。戦時中の日本の特攻隊にもそういうものがあったと思います。日本の中世の場合はそれが、主君とそれに従う臣下たち、そしてその一族。自分が死んでも一族の土地が残り、あるいは増えていく。子孫がそこでますます豊かになっていく。そういうイメージを持っていたということでしょう。

――個人の命を超えた、もっと大きな「生命体」があって、自分はその一部である、みたいな感じですね。

日本だけじゃなく、中国にもそれはあると思います。中国の場合は氏族という形でまとまるわけですが。

――氏族?

一族ですね。中国人は同姓同士では結婚しなかったりするので、「周さん」は同じ「周」の一族と一緒に暮らしていて、兄弟同士も同じ家に住んでいる。その子どもたちはいとこ同士で、みんな仲間。そういった中国的な集団があり、さらにはいろんな形で秘密結社みたいなものができる。そういった集団が革命を引き起こすといったことがありますね。

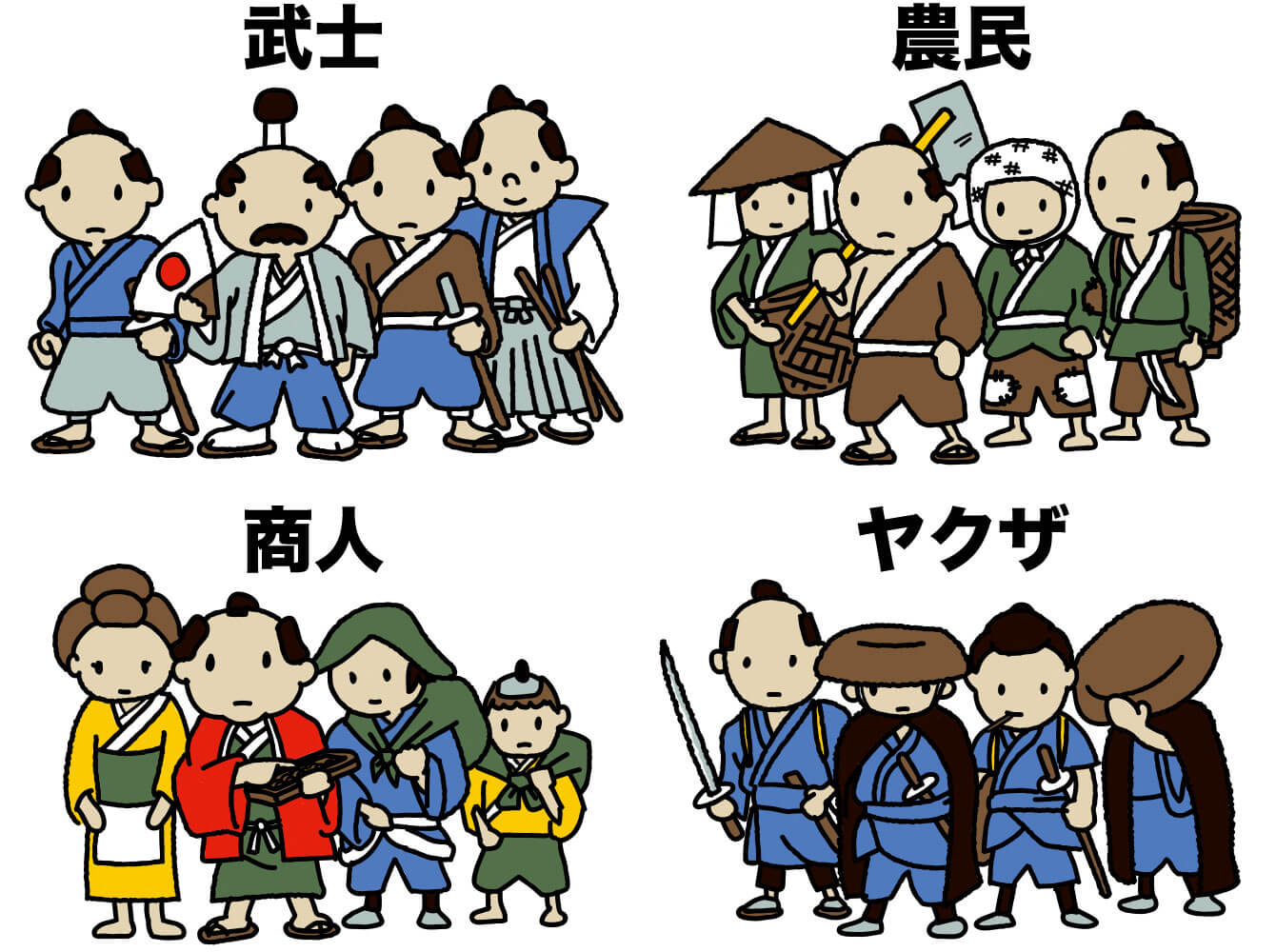

日本の場合はそれが封建制度と結び付いて、親分子分的というか、主君と臣下という関係になって団結が非常に強くなる。これが江戸時代以降には「家」となって一族でまとまる。中国の場合は男の血がつながってなきゃいけないんだけど、日本の場合は血がつながってなくても、同じ一家とみなせば運命を共にするというか。これは今でもやくざなんかにありますよね。

商家にも「商家同族団」と言ったりしますけど、子どもにのれんを分けるんじゃなくて、番頭さんや有力な弟子たちに新しい店をまかす。今でいうフランチャイズシスムみたいなものがありました。一種の養子制度がすごく盛んで、そういうのも、個人を超えた集団の命の連続というものを強く意識する理由になったと思います。

――日本の場合は「血」だけでなく、土地や生業によってもつながっていたわけですね。

「死生観」という言葉が出てくるというのは、そういうタイプの集団に所属してこそ自分の場所があるという価値観に関係していると思います。藩の中で家臣として自分の場所があるとか、家でも本家と分家が一族なんだけど、何となく本家が威張ってるとか。そういうのがあちこちにあった。

ところが、明治時代から近代社会というものの中に日本が組み込まれていくと、その集団がばらけてきて、ゆっくりと個人化してくる。あるいは、核家族化してくる。「家」にとらわれずに職業選択の自由があり、個人のやりたいことができるようになるんだけど、同時にそれは自己の所属先、アイデンティティーを失うことでもある。

集団で生きている時代には、その中で受け継がれてきた宗教も当たり前のように信じてきたんだけど、個人化すると、自分自身で受け入れるかどうかを判断しなきゃいけなくなった。すると、死が謎になってくる。あるいは生きていることの意味、価値。これを新たに確かめなきゃいけなくなってくるわけです。

いろいろな自殺

――集団が強固だったときは、とにかく自分はその中で生きて、その中で死ぬんだということを素直に信じていられたけど、集団がばらけてしまうと、「自分は何のために生きているんだ」と考えるようになったということですね。

そういえると思います。これが西洋ではキリスト教を信じない、あるいは信じられないということになる。「神は死んだ」と言ったのはニーチェですが、19世紀後半になると、そういう考え方が広まってきます。明治30年代に、そういう点でとても影響を与えたのがトルストイです。この人はロシア人ですけれども、キリスト教が次第に信じられなくなってきて、ある時期すごいスランプになるわけです。

大作家なんですが、自分の生きてる根本が分からなくなり、小説も書けなくなる。その間にキリスト教を根本から捉え直して、何とか自分なりの信仰をつかみ取ろうとする。そして教会のキリスト教とは非常に違う、個人的な近代思想ともある程度波長が合うようなものをつくっていきます。そういう人が日本でも受け入れられるようになり、文学者とか、思想家といった人が偉く見えてくる。そういう時代に、死生観というようなことがテーマになるわけです。

「死生観」という言葉は明治の終わりごろに加藤咄堂という人が言ったんですが、ほぼ同じ頃に藤村操という一高の学生が華厳の滝から身を投げたことで、自殺が大きな話題になりました。しばらく後に夏目漱石が『こころ』という小説を書いていますけど、あれは自分の親友が自殺してしまったことに責任を感じた「先生」が、自分もまた自殺してしまうという話ですよね。こんなふうに自ら命を絶つ、人生に絶望して死んでいくということが選択肢に入る時代になった。

――逆に言うと、それまでの時代は、武士であれば自分の命は君主のものだったり、集団のものだったりするので、それを自ら断つということはあり得なかったわけですか。

一概にそうは言えないですね。たとえば殉死とか。赤穂浪士なんてのも集団自殺と思えば自殺ですよね。

――たしかに。

集団自殺なんだけど、主君の名誉のために自ら命をささげて恥をぬぐい去る。こういうことが最高の生きがいだと感じる人たちがいて、大衆もそれに共感しました。それから近松門左衛門なんかでいうと、男女の心中も自殺ですよね。

――なるほど、心中もありますね。

心中は自殺そのものなんだけれど、そこには甘美な男女の愛があり、名誉の意識があり、ある種の社会的抑圧に対する反抗のようなものもある。これは浄土教から見ると間違った解釈かもしれないけれども、甘美な死を遂げて共に仏になるみたいな、そういうニュアンスもちょっと入っているわけです。

――身分的にこの世では結ばれない二人が、死んであの世で一緒になるみたいな。

そういう感じもあります。ネットで知り合った人が自殺するというのが最近あるらしいですが、そういうのに近いのかもしれない。近松には、最後に死んでゆく2人が共に歩いていく「道行き」という場面がありますが、そこには恐らく永遠の世界へ向かっていくという意味合いがあると思います。