――「死生観」という言葉が出てきたのが、実は明治も後半になってからだとお聞きして意外だったんですけど。その背景にあるのは、日本が近代国家をつくっていく上で「あるべき日本人像」みたいなものが求められたということでしょうか。

そうですね。明治の初めの頃は西洋に追いつけ追い越せで一生懸命だったんだけれども、じゃあ西洋に対抗するときの、日本人のよりどころは何なんだということですね。国家のよりどころみたいなものはあったし、各宗教にもそれなりのビジョンはあったけど、じゃあ日本人としてはどうなんだというふうになってきたんだと思います。

――国家や宗教とはまた違う軸で、個人としてどう生きるかを意識するようになった。

個人と言ってもいいかもしれませんが日本人、世界の中の日本人。自分をそういう日本人として相対的に理解し、じゃあそれは何なんだという感じでしょうね。

――日本人としてのアイデンティティーみたいなことですね。

そういうことです。それはいまだに問い続けてるみたいなところもありますが、日本人論というのがその頃からできてきました。

――それがまずは武士道的な死生観へとつながっていくと。

一つは武士道というものが出てきたということですね。明治には武士というものがいなくなったのですが、かつてのリーダーではあったわけです。江戸時代には儒教がさかんだったわけですが、儒教というのは中国からの借り物なので、やっぱりちょっと日本そのものじゃない。それで、儒教の影響を受けてはいるけれど日本独自のものということで、武士道が浮上してきたという感じです。

――武士道というのはどんなものなんですか。

中国では文人が儒学の書物を読み、そこからあるべき生き方を学んで社会のリーダーになっていくんですけど、日本の場合はそれが武士だったわけです。武士が社会のリーダー。武士は戦のときは刀を使うわけだけど、じゃあ平和なときは何をするかっていうと、結局は儒教を学ぶ文人に近づいていく。つまり、戦う武士と治める文人、その調和を取るような、その間で独自性を見いだしていくような思想が求められたのではないでしょうか。それが武士道というものにつながっていったんだと思います。

――中国では国を治めるのは文人だったんですね。

文人ですね。武人っていうのは、中国ではあまり尊敬されない。日本は長らく武士政権で、武士が権力を持ってきたから、思想というよりは肉体派だったというか。

今でも日本では、どこか体育会系にひかれるような感じがあるんじゃないでしょうか。中国や韓国から見ると、そう見えることがあると思います。ただ、明治時代に武士道を唱えた人たちは、儒学もよく分かっているし、西洋の学問もある程度修めていた。そういう人たちが儒教でもない、西洋の学問でもない、日本人のリーダーの生き方というので、武士道というものを取り上げた。だからそれは中世の、あるいは近世の実際の武士の生き方とは合ってないところも多かったわけです。

――実際は『葉隠』の「武士道というは死ぬことと見つけたり」ってわけでもなかったんですか。

いえ、死を強く意識するというのは、実際に武士の特徴の一つでした。死生観の死生という用語は、実は論語に出てくるんです。でも、論語的には、あるいは儒教的には、死を強く意識するということにあまり大きな意味を持たない。生きていくことが大事なので、死んでどうなるなんてことの前に、いかによく生きるかを考えなさいと教えます。ところが日本人の場合は、いかに死ぬかということが強く意識されている。『葉隠』などは正にそうですね。

ですので、死生観というときに、言葉は儒学の言葉を使いながらも、そこには日本の武士的な思想が入っている。武士が死を意識するというのは、どこか仏教の影響があると思います。仏教は死を強く意識する宗教だと思うので。

無常

――仏教は死を強く意識する宗教だというお話ですけど、仏教でも宗派によって死の捉え方が違うんじゃないかなって何となく思うんですけど。

仏教の根本的な概念は「無常」というものです。すべてのものは儚(はかな)い、存在し続けるものはない、いつかは消滅する。これは生き物であれば死ぬということであり、人間もまたしかりです。生きているということは死を運命付けられてるということであり、そのことを早く自覚することが大事なんだと。その滅びゆくものとしての人間をどのようにして超えていくか。これが悟りを求めるということになります。

――死ぬという運命を超えると。

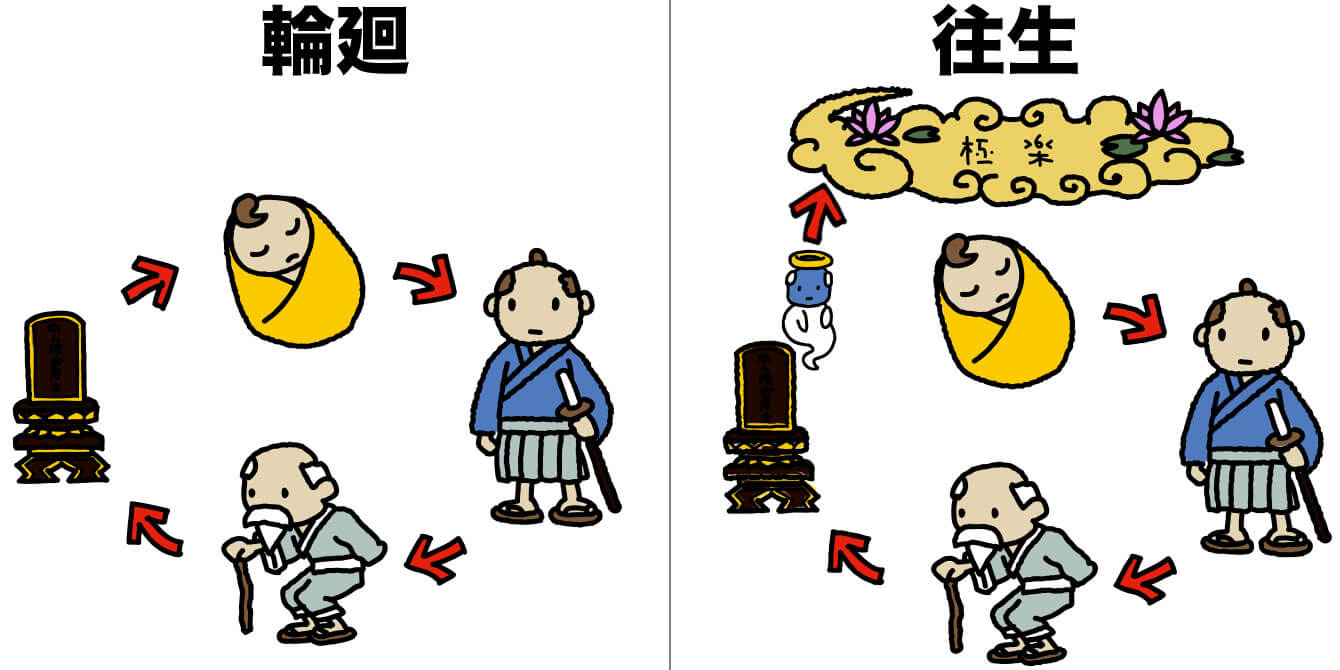

その一つの形式は、極楽浄土に往生するという形で輪廻(りんね)を超えていくということです。輪廻とは生と死の循環。無常というのは別の見方をすると輪廻であって、生まれては死に、生まれては死にを繰り返すということです。しかし、その繰り返しの中にある限り、究極の安心、安らぎ、心の落ち着きは見いだせない。だから、それを超えた次元へと心を高める。悟りとか涅槃(ねはん)というのはそういうことです。

したがって武士も、死の恐怖に見舞われてもそれに動じず、生きる、死ぬということを超えた心の状態を目指す。武道にはそういうところがありますよね。一瞬の中に生死を超えた永遠のものがあって、その境地を悟ることが武士の道である。こういう考えは浄土教にもあるし、禅にもあります。禅は一瞬の中の無常を超えたものに心を向けるというか、そういうものになりきろうとする感じですね。

――無常という考え方は日本独自のものですか。

これは世界中にあると思うんです。死を意識することで生きていることを愛おしむ。中国でいえば、漢詩の世界は死を意識して今を楽しむみたいな。これは仏教よりも道教に近いですね。李白なんかはそれで酒を飲む。

こういうのはイスラムの世界にもあって、オマル・ハイヤームというイランの詩人に『ルバイヤート』という詩集があって、これは無常を歌っています。今、われわれは人生の楽しみを味わっているけれども、これは結局短いものである。だからああしろ、こうしろということではないんだけれども、それを思いながら今を大事にするということです。現代でも「オマル・ハイヤーム」とか「ルバイヤート」っていう名前が付いた飲み屋やレストラン、あるいはホテルがあります。そこでワインを飲むと、実に一生をはかなみながら今の時間を楽しむことができます(笑)

旧約聖書には『伝道の書』というのがあって、今は『コヘレトの書』と訳されてますけれども、これも実は人間の生のはかなさ、頼りなさを歌っている。『ルバイヤート』も『伝道の書』も一神教の神と矛盾しない。神は永遠のものだけど人間は、はかない。ですから、永遠のものとはかないものという対比は世界中の文化にあると思います。

――神は移り変わらない絶対的なもので、対する私たち人間ははかなく、常に移り変わる。

それは英語で言うと「モータル」という言葉ですね。死にゆくもの、死すべきもの。これは植物も動物も人間も死すべきものであり、時間の流れの中で限定的な存在である。それに対して「イモータル」はそういうはかなさを超えた、永遠のもの、確かなもの。人間はどこかでそういうものを求めてもいる。

――イモータルなものを。

それは神であったり、あるいは名誉の死を通してそこに通じるということもあると思うんです。