「食文化」という言葉は、すでに広く浸透しています。そのため私が「西洋食文化史」を専門にしていると言うと、西洋で古くから研究されてきた学問分野と思う方が少なくありません。しかし、実を言えば食文化史の本格的な研究が始まったのは第二次世界大戦後で、学問としては極めて新しい分野なのです。

個人的なことになりますが、私自身は母親が西洋家庭料理の研究家としてテレビや雑誌の仕事をしていたので、子供の頃から西洋の料理や食卓マナーに興味をもっていました。長じてイギリスを中心とする骨董銀器の店を開いたことから、店で扱う銀器についての知識を得るため半ば職業的義務感から西洋の食文化を勉強し始め、食文化史の面白さと奥深さ、そして大切さに目覚めたのです。

全体的なことを言えば、日本で語られる「西洋食文化」が、いかに浅いものだったかという点にまず衝撃を受けました。私自身も多く誤解をしていたことに気づかされたのです。たとえば西洋の王侯貴族の食卓を描いた絵画が日本でも数多く紹介されていることから、ヨーロッパの上流社会では、かなり古くから磁器の食器がテーブルいっぱいに並んでいたと錯覚していました。

しかし、ヨーロッパ上流階級の宴席にずらりと磁器の皿が並び始めるのは、ドイツのマイセンで磁器が焼かれるようになる1700年代初頭以降のことです。それまでは木の器やパンが皿代わりでした。フォークはまだなく、ナイフで切り分けた食物を優雅な作法に則りながら手で食べていました。

当時、宴席の列席者は凝った装飾の美しいマイナイフを持参するのが通例でした。また各自銀製の小さな容器にナツメグを入れて食卓に持参し、好みに応じて卓上で使うことが流行した時期もあります。

長寿の秘訣は「四体液」にあり

この例のように18世紀までの西洋上流社会の宴席は、現在の私達の常識からすれば驚かされる出来事の連続です。とはいっても、一つだけ現在にまで通じる重要な観念がありました。それは、食と健康との関連性です。超高齢社会を迎えた日本において、食と健康の問題はさまざまな観点から語られていますが、かつての西洋社会でも、この問題は食生活におけるひじょうに重要なテーマでした。

紀元前200年代に帝国としての中国の基礎を築き上げた秦の始皇帝も、最終的に求めたものは「不老長寿の食物」だったと伝えられています。不老長寿を追い求める人類の思いは、古今東西を越えて普遍です。しかし、その達成のために食卓で実践してきた方法は、それぞれに異なります。

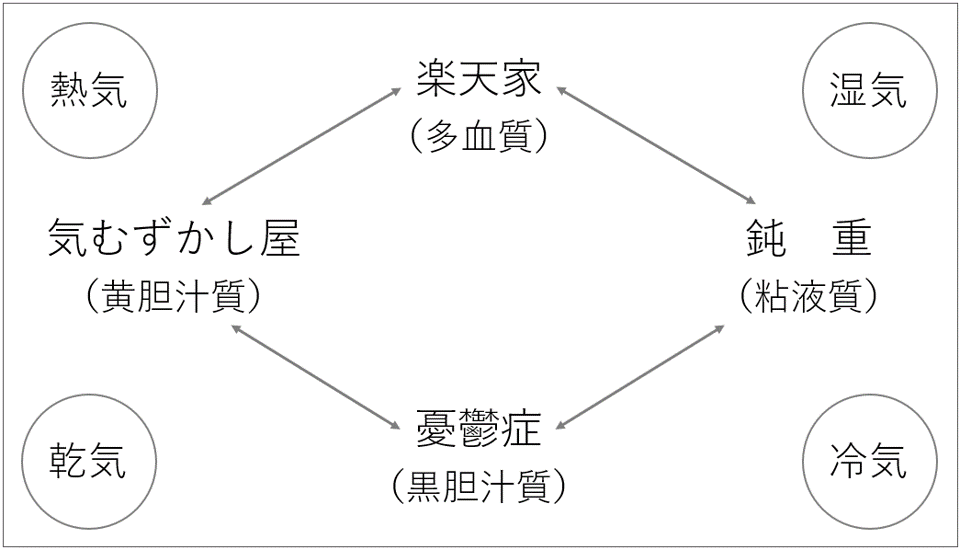

18世紀まで西洋の王侯貴族が信じていた「長寿追求法」は、自らが生来もつ気質を食で補う方法でした。生来の気質とは、古代ギリシャのヒポクラテスを起源とし、古代ローマのガレノスが体系づけた「四体液説」にもとづくものです。四体液説とは人の健康が「血液」「粘液」「黄胆汁」「黒胆汁」の均衡から成るという説です。そこから発展して気質を「多血質(陽気・快活)」、「粘液質(鈍感・冷血)」、「黄胆汁質(短気・興奮)」、「黒胆汁質(陰気・憂鬱)」の4つに分類し、これに「冷・暖・乾・湿」や「大気・火・土・水」の概念を組み合わせて人間という存在を考えていました。

ヨーロッパの宮廷宴席で供される料理は、個人が生まれもつ資質の弱点(個人個人の四体液の不均衡)を補うことが目的でした。つまり、テーブルに並ぶ多くの料理から一人一人自らの弱点を補う料理を選択することで、体内の四体液を中和できるよう配慮がなされていたのです。

中世からルネサンス期にかけての宮廷宴席は、後世の私たちから見ると必要以上に多くの料理が提供されているように見えるため、「過度に贅沢な美食を追い求めていた」とも考えられてきました。しかし、彼らが真に求めていたのは、私達が思い描くような「美食=美味しい料理」の贅沢三昧ではなく「長寿につながる料理」だったのです。

このシステム自体驚きですが、ヨーロッパの宮廷人たちが、食卓に並ぶ数多くの料理から、自分の体質に欠けているものを補う料理を選択できる知識を持ち合わせていたことにも驚きます。さらに言えば、当時の宮廷料理人は、調理の腕前のほかに実に幅広い知識を兼ね備えていたわけです。

スパイスの役目

4つの気質を中和する料理という考え方で注目すべきは、スパイスの存在です。ヨーロッパの宮廷料理では古くから極めて高価なスパイスが多用されていたことが知られていますが、その目的については「肉の腐敗を防ぐ」また「肉の臭みを消す」という説が今でも一般に語られています。しかし、現在この説に賛同する研究者はまずいないでしょう。

ではなぜ、宮廷料理で高価なスパイスが多用されたのか。ここに前述の四体液説が関係してきます。当時、肉や野菜など個別の食材には、それぞれ「冷・暖・乾・湿」の4要素で示される特有の性質がある、と考えられていました。スパイスは、個々の食材が持つ性質をできる限り中和するために、利用されていたのです。ある食材はそのまま調理すると体を暖めるが、このスパイスを加えれば体を冷やす料理になる、というように使い分けられていました。

また四体液説にもとづく料理では、色も重要な要素でした。長寿につながる料理の色は黄金で、そのため「金」も食材としていたのです。しかし、金はあまりにも高価なため、その代わりとして、料理を黄金色に変化させるサフランを使用するようになります。

こうした考え方を大切にした当時の人々について、「昔は科学が発達していなかったから」と簡単に片付けるわけにはいきません。なぜなら「四体液説に基づく食と健康に関する考え方」は、17世紀中頃まで西欧社会の基本の一つとなってきたからです。しかも、現在の私たちの食卓にも、その影響は残っています。

高価なサフランを使うのが当然とされる料理が今もあるのは、その時代の名残です。さらに言えば何十年か前、イタリア料理が日本でブームになった頃に伝わった「生ハムとメロン」の組み合わせも、ガレノス的考え方に基づく「体を中和するために考案されたメニュー」でした。21世紀の食卓にも、遠い過去に生きた人々の感覚を理解する要素があるのです。

古代ギリシャ時代からおよそ2000年もつづいてきた四体液説による料理法は、どのように終焉を迎えたのでしょう。きっかけとなったのは、1628年にウィリアム・ハーベイ(1578-1657)が発表した血液循環説でした。心臓から送りだされた血液は体内を循環して再び心臓に戻る、という現在の常識はハーベイが初めて提唱したのです。

ここに至って、血液は肝臓でつくられるというガレノスの学説は崩れました。人体の健康は四体液の調和にあり、という四体液説も同時に崩れます。ガレノス説を信じていた学者たちは激しく抵抗しましたが、徐々にハーベイ説に代表される新しい医学的仮説が受け入れられていきました。四体液説は次第に忘れ去られ、18世紀初頭を迎える頃には、宮廷宴席の料理も大きく変化していったのでした。