キリスト教がローマ帝国の国教となった392年から1世紀程後の497年、イタリア半島に東ゴート王国が建国されます。テオドリクス王は首都ラヴェンナに宮殿を構え、それに隣接する場所に「救世主イエス」に捧げる宮廷聖堂を建てさせました。後にサンタポリナーレ・ヌオーヴォ聖堂と呼ばれることになるこの教会には、6世紀初頭に制作されたモザイクが現存しています。

前回はこの装飾の全体像、および左側壁最上層部に表されている「キリストの伝道」について見ていきました。そこには多くの「治癒の奇跡」の場面が取り上げられている一方で、キリスト教の本質と密接に関わるエピソード、《羊と山羊を分けるイエス》[第11回 図11]が表されています。本堂の聖職者はこのモザイクを通して、来るべき「最後の審判」を常に意識して日々の生活を送るように、信徒たちに伝えていたように思われます。

さて、今回は反対側の右側壁に表されている「キリスト受難」について考察していくことにしましょう。

右側壁に表された「キリストの受難」

ユダヤ教者たちに対するイエスの影響力が大きくなるにつれ、エルサレムの最高法院(サンヘドリン)は危機感を高め、イエスをできるだけ早く捕らえて処刑したいと考えるようになりました。そこへイエスが死を覚悟の上で敵の本陣へ乗り込む「エルサレム入城」(『マタイによる福音書』21章)が、「受難伝」の幕開けを告げるエピソードと考えられています。

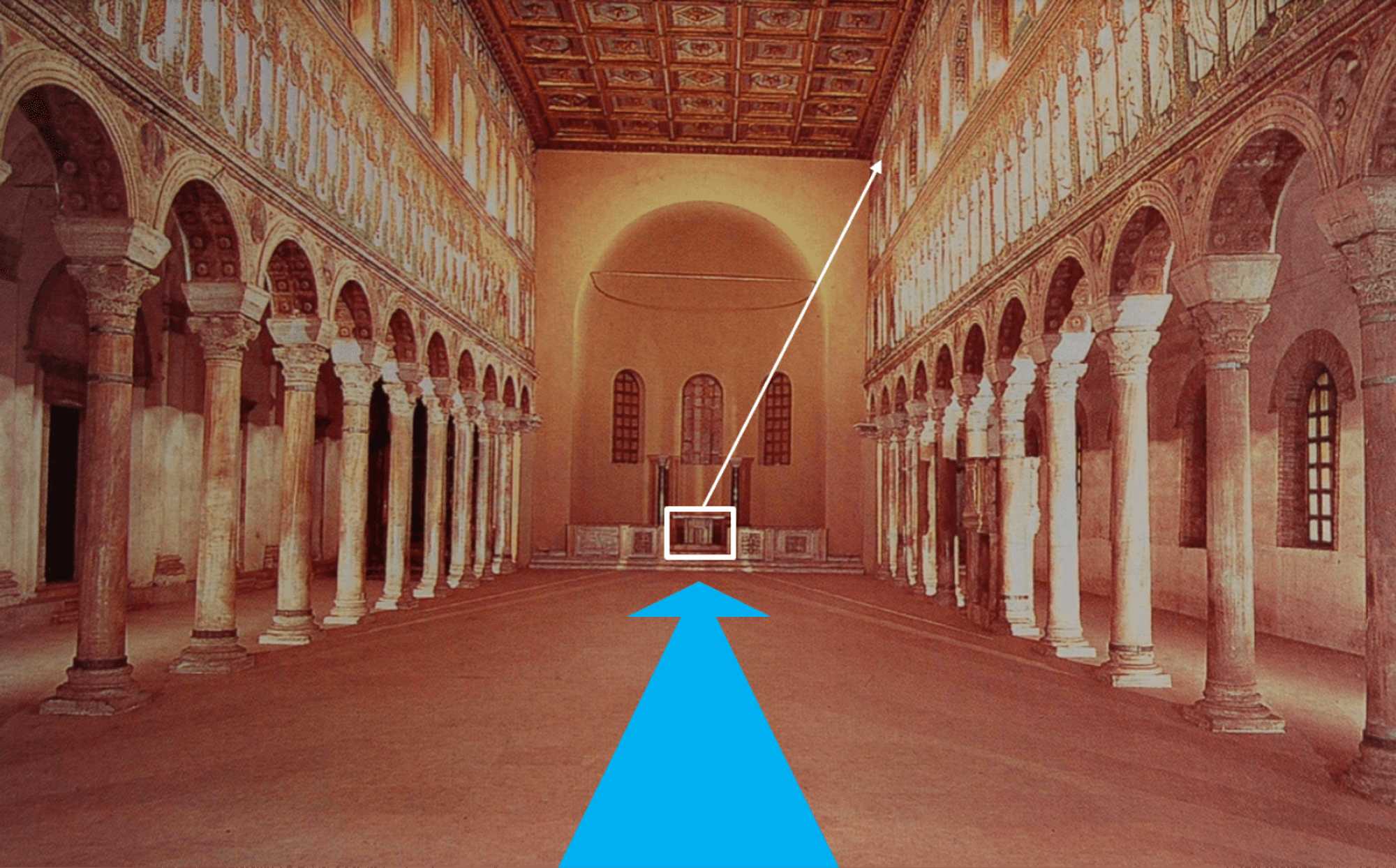

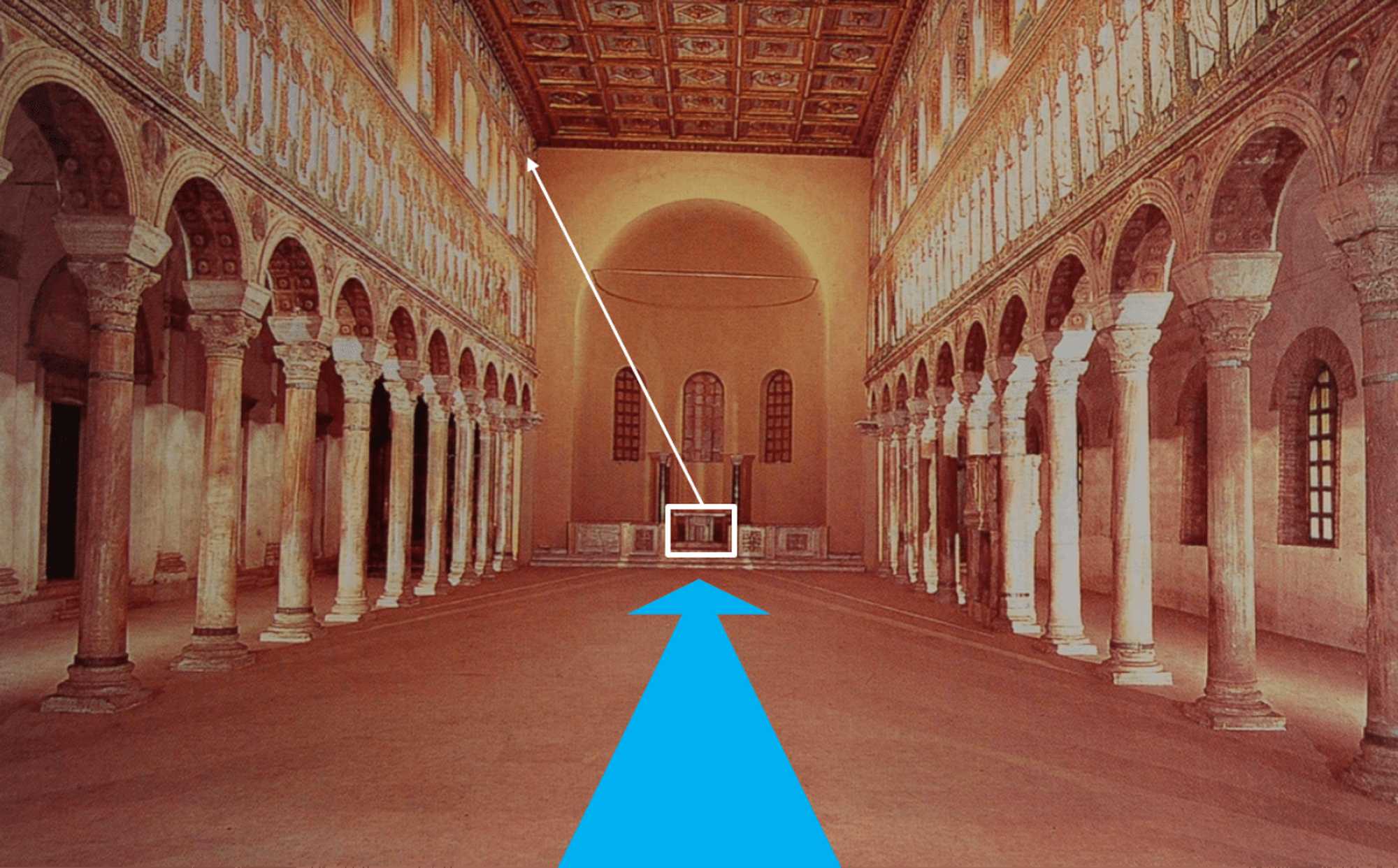

サンタポリナーレ・ヌオーヴォ聖堂では、この「受難伝」連作を右側壁最上層部において、祭壇側から入口側へ向けて13場面で展開しています[図1]。

主に典拠としているテキストは『マタイによる福音書』で、各エピソードは原則、そこに記されている順序に従って並べられています。その点では、時系列を無視して展開している左側壁の連作とは異なります。

1 最後の晩餐(マタイ26:20-30など)

2 オリーブ山での祈り(マタイ26:36-46など)

3 イエスの逮捕(マタイ26:47-56など)

4 連行されるイエス(マタイ26:57など)

5 大祭司の前のイエス(マタイ26:59-66など)

6 ペテロの否認を予告するイエス(マタイ26:31-35など)

7 ペテロの否認(マタイ26:69-70など)

8 ユダの後悔(マタイ27:3-5)

9 ローマ総督の前のイエス(マタイ27:11-24)

10 十字架への道(マタイ27:32など)

11 空の墓(マタイ28:1-7)

12 エマオでの出会い(ルカ24:13-29)

13 トマスの懐疑(ヨハネ20:26-29)

この連作における最も大きな特徴は、「受難伝」のクライマックスとも言うべき「キリストの磔刑」の場面を欠いている点にあります。第10場面[図2]にイエスが処刑場であるゴルゴタの丘へと連行されるところが表されているので、本来であれば「磔刑」(『マタイによる福音書』27:35-56)はその次に来るはずです。ところが第11場面[図3]は、イエスの死から3日後に起きた「空の墓」になっています。

[図3](右)《空の墓》 500年頃

これはイエスの墓参りにやって来たマグダラのマリアたちに、真っ白な衣をまとった天使が次のように告げる場面です。

「十字架につけられたイエスを捜しているのだろうが、あの方は、ここにはおられない。かねて言われていたとおり、復活なさったのだ」(『マタイによる福音書』28:5-6)。

「磔刑」の場面は極めて重要であり、11世紀以降の美術では頻繁に取り上げられる主題なのですが、非常にショッキングで残虐なエピソードでもあるため、10世紀まではこの連作のようにスキップされることが多かったようです。

本連作におけるもうひとつの特徴は、「最後の晩餐」を「受難伝」の第1場面としていることです。なぜ「エルサレム入城」ではなく、「最後の晩餐」から始めているのでしょうか。そこに込められた教会側の意図を探っていきたいと思います。

一方、このエピソードは、レオナルド・ダ・ヴィンチの有名な壁画を始め、後世の美術で盛んに取り上げられている主題ですが、本聖堂の《最後の晩餐》はそれらの数多くの作品のなかで現存最古の例のひとつと言えるでしょう。ですから、このモザイクを聖書の記述やキリスト教の考え方と照らし合わせながら考察していくことは、その後の同主題作品を理解する上でもとても重要であるように思われます。まずは福音書の記述を確認していきましょう。

「最後の晩餐」に関する福音書の記述

エルサレムにやって来たイエスは、ユダヤ教の重要な祭りである「過越の祭(すぎこしのまつり)」を祝うために12人の弟子たちとともに食事を取ります。その様子は四福音書(マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ)いずれにも記されていますが、基本となっているのは『マタイによる福音書』でしょう。

それによると、食事の席でイエスは突然、このなかに自分を裏切る者がいると告げます。つまり、12人の弟子の内のひとりがイエスをユダヤ教の最高法院に引き渡そうとしているというのです。戸惑う弟子たちに対して、師は「わたしと一緒に手で鉢に食べ物(パン)を浸した者が、わたしを裏切る」と言い、そのような者は生まれてこなかった方がよかったと存在そのものを否定するのです。その時、ユダが「先生、まさかわたしのことでは」と問いかけると、イエスは「それはあなたの言ったことだ」と切り返します。この第26章20~25節がいわゆる「裏切り者の告知」を叙述しており、「最後の晩餐」の前半部にあたります。

この後、イエスはパンを取って賛美の祈りを唱え、それを裂いて弟子たちに命じました。「取って食べなさい。これはわたしの体である」(26節)。さらにワインの入った杯を取り、感謝の祈りを唱えて、次のように述べるのです。「皆、この杯から飲みなさい。これは、罪が赦されるように、多くの人のために流されるわたしの血、契約の血である」(27~28節)。祝福が与えられたパンとワインをイエスの体と血として食すことを「聖餐」と言い、それは「最後の晩餐」の後半部にあたります。

サンタポリナーレ聖堂の《最後の晩餐》

さて本聖堂のモザイク[図4]を見てみると、半円形テーブルの左端に横たわっているのがイエスで、その向かい側に配されているのはおそらくユダでしょう。

彼らのように寝そべりながら食事を取るのは、古代ローマ人の習慣に由来しています。イエスのすぐ隣に座っているのは、その風貌から弟子のリーダーであるペテロだと思われます。彼はイエスに裏切り者が誰であるのかを問いかけ、その右手はユダに向けられているように見えます。右側の7人の弟子たちが一斉に右端の人物へ視線を向けているのは、裏切り者が誰であるのかを示しているのでしょう。

一方、テーブルの上には大きな皿の上に魚が置かれており、それに対してイエスは右手で祝福を与えています。福音書に記されている飲食物はパンとワインですが、ここでは魚がひときわ目立つように表されているのはどうしてでしょうか。「魚」はギリシア語で “IXΘIΣ” と記し、「救世主」を意味する “XPIΣΘOΣ” と綴りがよく似ているため、キリスト教信仰が許される313年以前は、「魚」でイエスを寓意的に表すことがしばしば行われていました[図5]。

したがって、本モザイクにおける魚はイエス自身の肉体、すなわち「聖体」を表しているように思われます。そうであるとすれば、ペテロの右手は単にユダだけではなく、魚をも指し示しているのではないでしょうか。彼は師に対して、「あなたが祝福を授けたパンは聖体に変化したのですか」と問いかけているように見えます。

聖書の挿絵との比較

サンタポリナーレ・ヌオーヴォ聖堂のモザイクは福音書の記述をかなり変更して視覚化していますが、聖書に添えられた挿絵ではどうだったのでしょうか。挿絵を伴う福音書としては現存する最古の書のひとつである『ロッサーノ福音書』を見てみましょう。

現在、南イタリアのロッサーノ大聖堂宝物館に所蔵されている彩色写本は、サンタポリナーレ・ヌオーヴォ聖堂のモザイクよりもやや後の6世紀半ばに、東ローマ帝国の首都コンスタンティノポリスで制作されたのではないかと考えられています。そこにはイエスのエピソードを描いた12点の挿絵が含まれています。

そのうちのひとつ、「最後の晩餐」を描いた場面[図6]を本聖堂のモザイクと比較してみると、13人が半円形のテーブルを取り囲み、横たわりながら食事を取っているところは共通しています。

大きく異なる点は、ペテロとユダの位置、イエスとユダのしぐさ、魚の有無でしょう。イエスと対峙する右端の位置には弟子たちのリーダーであるペテロが配され、ユダは左右のどちらから数えても7番目の中央に置かれています。またイエスは鉢に向けて右手を伸ばしていますが、ユダはまさにその鉢にパンを浸しています。そしてテーブル上に魚は見当たりません。その表現は『マタイによる福音書』の「裏切り者の告知」に関する記述をより忠実に再現しています。逆に言えば、サンタポリナーレ・ヌオーヴォ聖堂のモザイクは、「裏切り者の告知」よりも「聖餐」に重きを置いた表現と言えるでしょう。

聖堂における《最後の晩餐》の役割

ところで『ルカによる福音書』(22:19)によると、イエスは感謝の祈りを唱えたパンを自分の体であるとして弟子たちに与えた後、「わたしの記念としてこのように行いなさい」と命じています。このイエスの言葉を受けて、キリスト教会では非常に早くから「最後の晩餐」を再現した儀式である「聖餐」が執り行われていたと思われます。というのもイエスが昇天した後、その教えを熱心に伝道したパオロがコリントの町の人々に対して、「最後の晩餐」におけるイエスの言葉を引用した際、次のように語っているからです。

「あなたがたは、このパンを食べこの杯を飲むごとに、主が来られるときまで、主の死を告げ知らせるのです」(『コリントの信徒への手紙(一)』 11:26)。

おそらくサンタポリナーレ・ヌオーヴォ聖堂においても、主祭壇の前に行列をなした信者ひとりひとりに対して、教会の司祭はパンとワインを祝福し、それらを「聖体」として授けていたのでしょう。右側壁に表された「キリスト受難伝」連作において、「エルサレム入城」ではなく「最後の晩餐」を第1場面として主祭壇の真上に設置したのも、実際に「聖餐」を行っている信者たちに対して、そのルーツが「最後の晩餐」にあったことを示したかったからかもしれません[図7]。

また《最後の晩餐》[図4]の向かい側にあたる左側壁上層部の最も祭壇寄りには、イエスがカナの町で行われた婚宴において6つの甕[かめ]に入れた水を赤ワインに変化させる奇跡を描いた《カナの婚礼》(『ヨハネによる福音書』 2:1-11)[図8]が置かれています。さらにその左隣には、イエスがわずかなパンと魚で5000人の人々の腹を満たした《パンと魚の奇跡》(『ヨハネによる福音書』 6:1-15)[図9]が続きます。

[図9](左)《パンと魚の奇跡》 500年頃

左側壁に展開している「キリストの伝道」連作は、聖書の記述に基づいた時系列に則って配置されているわけではないので、この2場面を祭壇近くに設置した理由も、この聖堂で実際に行われていた「聖餐」との関係性からではないかと推察できます[図10]。

キリスト教が国教化されて間もない時期の聖堂装飾の役割は、聖書に記されたエピソードを視覚化して、ラテン語を理解できない一般大衆にその内容を正確に伝えることにあったことは言うまでもありません。しかしながら主祭壇付近の装飾に関しては、堂内で執り行われる典礼の中でも特に重要な「聖餐」を強く意識して、主題の選択や図像表現を行っているように思われます。