サン・マルコ聖堂最重要空間の巡り方

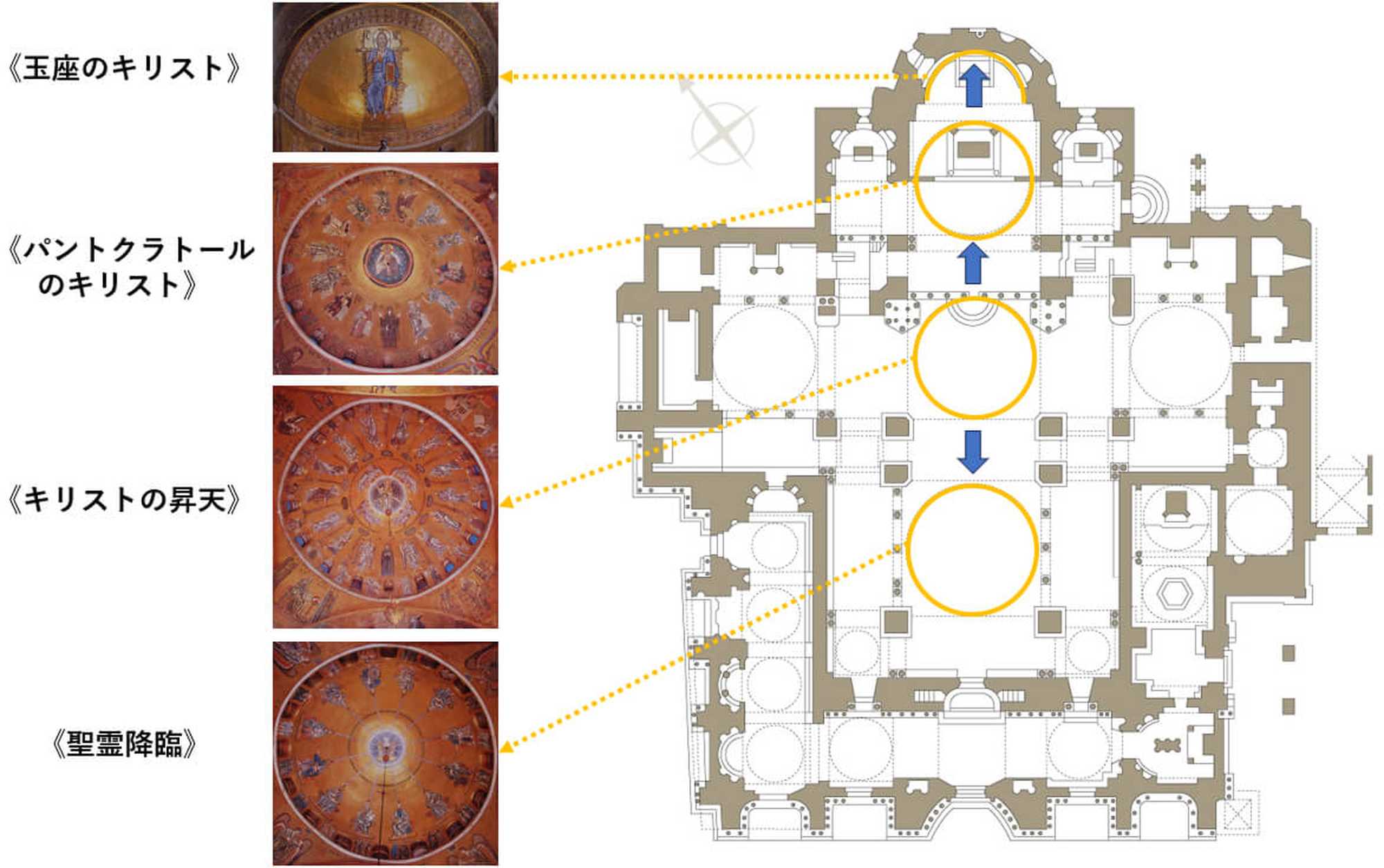

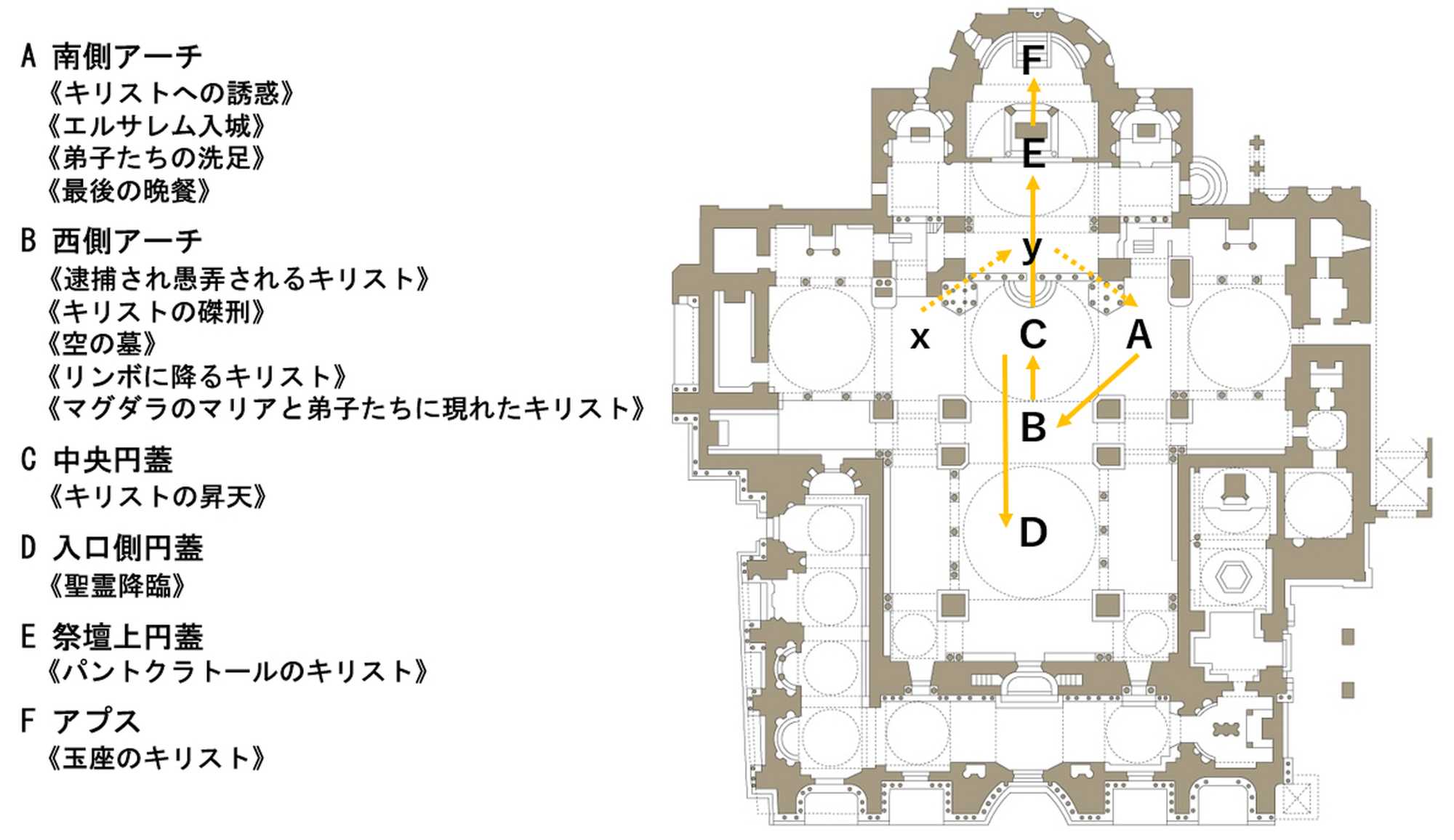

ヴェネツィアのサン・マルコ聖堂において、最も重要な空間は身廊上に架けられた3つの円蓋とアプス(後陣)です。そこには昇天後のイエス・キリストと彼の弟子たちの身に起きたことを、中央円蓋を中心に展開させています(第21回コラム参照)。つまり中央円蓋に《キリストの昇天》を表し、その10日後に起きた《聖霊降臨》を入口側円蓋に、そして天で神と一体化したイエスである《パントクラトールのキリスト》を祭壇上の円蓋に配しているのです[図1]。

これらの空間を順にたどって主祭壇に到ることで、聖堂を訪れたキリスト教者は天上のイエス(パントクラトールのキリスト)からの厳粛な眼差しをひしひしと感じ取るでしょう。そしていずれ成される「最後の審判」の際に、再臨したイエスによって選ばれ、祭壇後方のアプスに表された理想の王国に入ることを強く願うことになるのです。こうして聖堂訪問者はモザイク装飾に導かれて、聖書に記されたエピソードを確認した後、現在および未来の自身のありかたに思いを馳せるはずです。この点において、「三位一体」という重要概念を視覚化しているオシオス・ルカス修道院中央聖堂における円蓋とアプスの装飾とはかなり異なるプログラムと言えるでしょう(第17回コラム参照)。

それでは、円蓋やアプスに次いで重要とされる中央円蓋周辺の空間ではどうでしょうか。オシオス・ルカス修道院では、中央円蓋を四方から支えているスキンチに「三位一体」と密接に関係する主題(「受胎告知」〈消失〉、「キリストの降誕」、「キリストの神殿奉献」、「キリストの洗礼」)が表されていました(第18回コラム参照)。それに対しサン・マルコ聖堂では、中央円蓋のスキンチには四福音書記者像(マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ)、祭壇上円蓋では福音書記者の象徴(人、獅子、牡牛、鷲)、そして入口側円蓋では天使が表されています。つまりここには福音書に記されたイエスのエピソードは一切、取り上げられていないのです。その代わり中央円蓋と右翼廊の間、および中央円蓋と入口側円蓋の間の2つの大きなアーチの下に、福音書のエピソードが視覚化されているので、今回はこの部分に注目して見ていくことにしましょう。

南側アーチの装飾

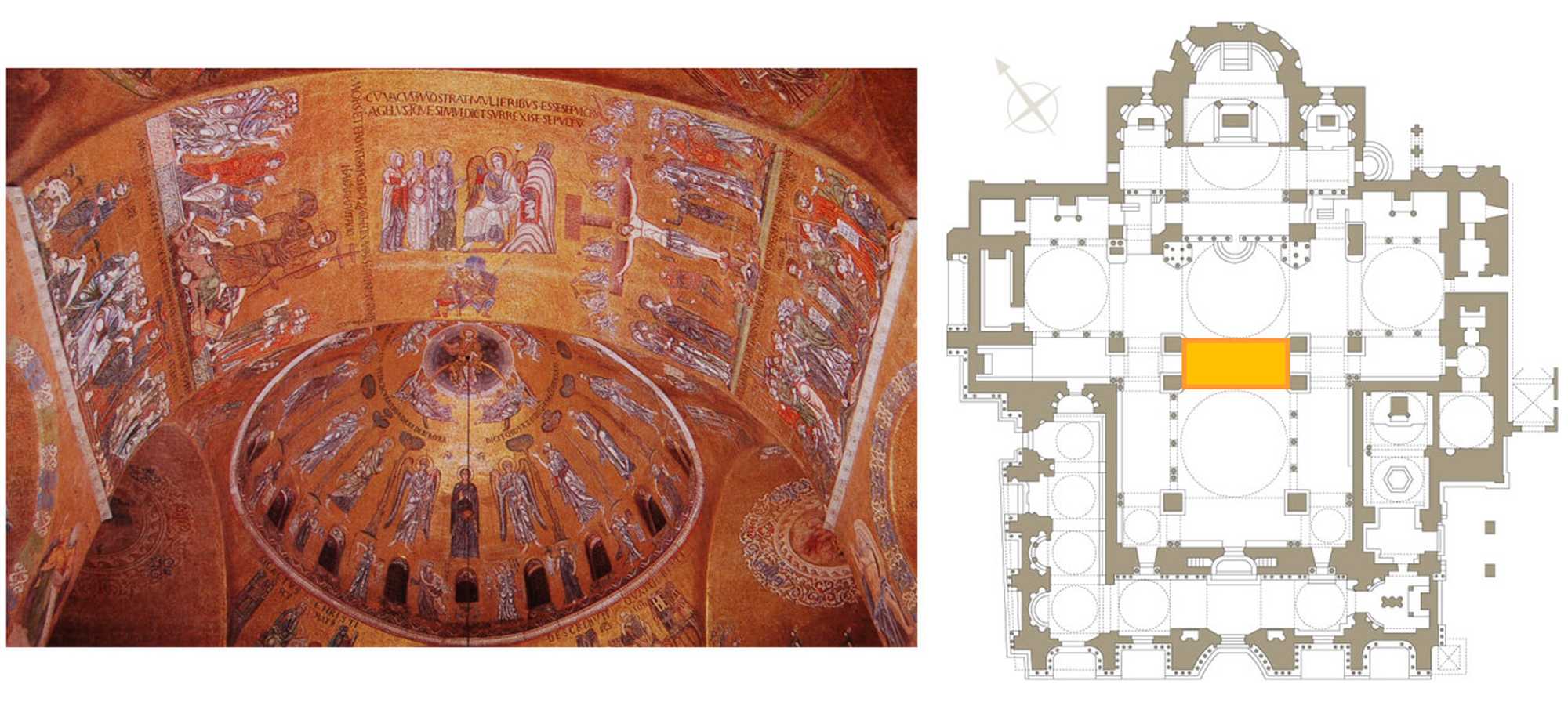

まずは右翼廊側のアーチに施されたモザイクから見ていくことにしましょう[図2 オレンジ色の部分]。

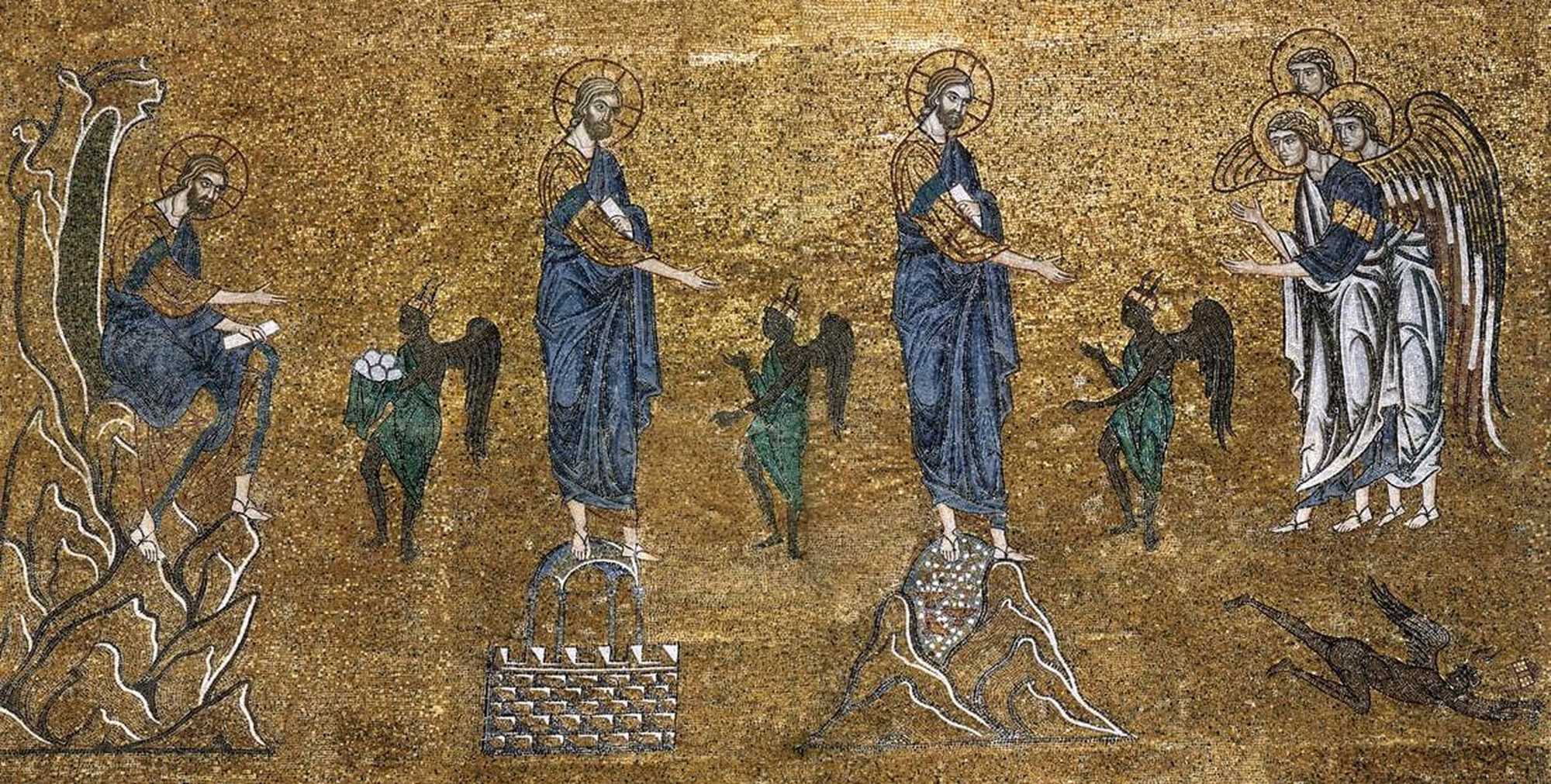

最上部の後世に施された装飾を挟んで、イエスのエピソードが2場面ずつ表されています。これらのなかで時系列上、最初の出来事は祭壇側の上層部に配された《キリストへの試練》[図3]です。

イエスはヨルダン川で洗礼者ヨハネから洗礼を授かり、荒野に入って40日間の断食を行った後に、悪魔から3回に渡って誘惑を受けます(『マタイによる福音書』4:1-11)。しかしこれはイエスが伝道活動を行う以前のエピソードで、すぐ下に表されている《エルサレム入城》(21:1-11)との連続性はまったく感じられません。右翼廊には《パンと魚の奇跡》(14:13-21)を始め、イエスの伝道に関するエピソードがいくつか表されているので、そこへの導入部としてこの主題が選択されたのかもしれません。なお、今回扱う主題は複数の福音書に言及されていますが、『マタイによる福音書』に記されている場合は、その該当箇所のみを示すこととします。

イエスが神の教えを説き、さまざまな奇跡を行っていくごとに、ユダヤ教者はその教えに傾倒していきます。このことに危機感を抱いたユダヤ教の権威機関である最高法院(サンヘドリン)は、なるべく早くイエスを捕らえて処刑したいと考えるようになっていくのです。イエスはエルサレムから100キロほど北にあるガリラヤ地方を中心に活動していたのですが、神がエルサレムの人々に伝えた預言、「見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者。高ぶることなく、ろばに乗って来る。雌ろばの子であるろばに乗って」(『ゼカリヤ書』9:9)を実現させるべく、自らの死を覚悟の上でエルサレムに入るのです[図4]。このため「エルサレム入城」はキリスト受難伝の最初のエピソードとみなされています。

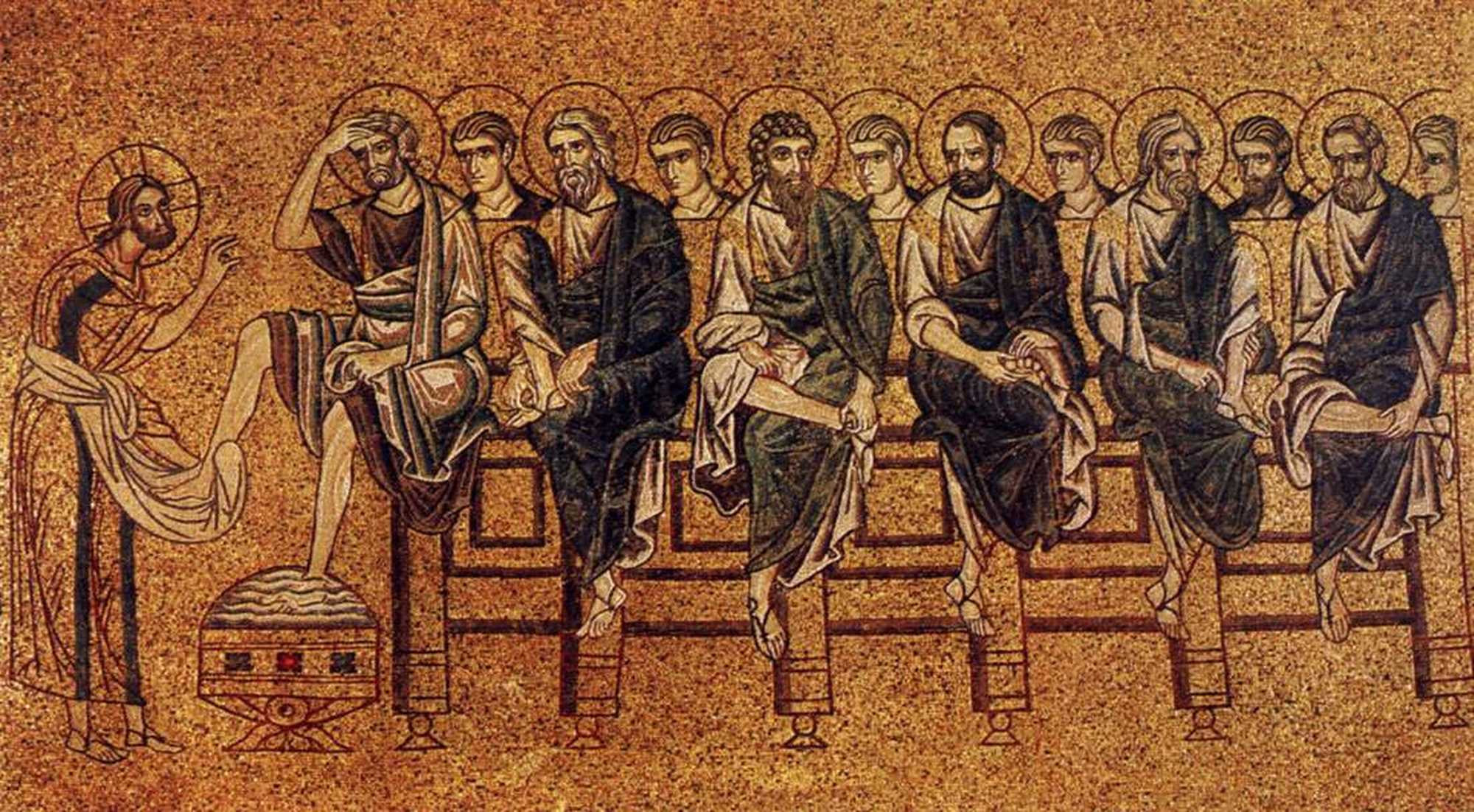

イエス一行がエルサレムに入ったのはユダヤ教の重要な祭日である過越(すぎこし)の祭りの時期でした。そこでイエスは弟子たちと共に夕食をとる家を用意させます。食事の途中、イエスは弟子の足をひとりひとり洗い始めました。このエピソードは『ヨハネによる福音書』(13:4-17)のみに記されています。ペテロの番になった時、彼は師に「わたしの足など、決して洗わないでください」と言います。するとイエスは「もしわたしがあなたを洗わないなら、あなたはわたしと何のかかわりもないことになる」と告げたので、すぐさまペテロは「主よ、足だけでなく、手も頭も」洗ってほしいと応じました。この《弟子たちの洗足》[図5]はアーチの入口側の下層部に表されています。ペテロが右手で頭を押さえているのはイエスへの要望を示しています。

そのすぐ上に配されているのは《最後の晩餐》[図6]です。

このエピソードは『マタイによる福音書』では26章17-29節に記されていますが、『ヨハネによる福音書』では「弟子たちの洗足」の直後である13章21-30節で言及されています。夕食の席でイエスは裏切り者の告知を行い、さらにパンとワインを祝福し、それらは自分の体と血になったと言い、それらを弟子たちに食させました。この行いは聖餐式(聖体拝領)として、カトリック教会が現代まで継承しています(「最後の晩餐」の意義については第12回コラム参照)。

したがって南側アーチのキリスト伝の4場面は、祭壇側の上層から下層へ、続いて入口側の下層から上層へと展開していることがわかります[図2]。

西側アーチの装飾

キリスト受難伝はそのまま入口側のアーチへと続きます[図7 オレンジ色の部分]。このアーチでは南側から北側、つまり入口から見ると右側から左側へ向けて順に物語が展開しています。

「最後の晩餐」を終えたイエスは弟子たちを連れて城壁の外にあるオリーヴ山に行きます。彼が神に3度祈った後、そこにユダに導かれたユダヤ教の高位聖職者や大勢の群衆がやってきます。ユダが師に近づいてキスをした途端、イエスは人々によって捕らわれるのです(26:47-56)[図8 左側]。

そのままイエスはユダヤ教の大祭司のもとへ連行されるのですが、当時、イスラエルはローマ帝国の属州だったため、死刑の判決はローマ総督ピラトに委ねられていました。ピラトはイエスには死刑にあたる罪は見いだせなかったので釈放しようとしたのですが、もしそうすればユダヤ教徒が暴動を起こしそうだったので、総督はイエスの身柄を彼らに引き渡すことにしました。ユダヤ教者たちがピラトに対して、イエスを磔刑(たっけい)にするよう訴えているところが《キリストの逮捕》の右側に表されています(27:21-23)[図8 中央]。それに隣接する場面はローマ総督邸において、兵士たちからイエスが愚弄されている場面です[図8 右側]。荊の冠と立派な赤いマントを着せられたイエスに対して、兵士たちは「ユダヤ人の王、万歳」と言いながら、唾を吐きかけています(27:27-31)。

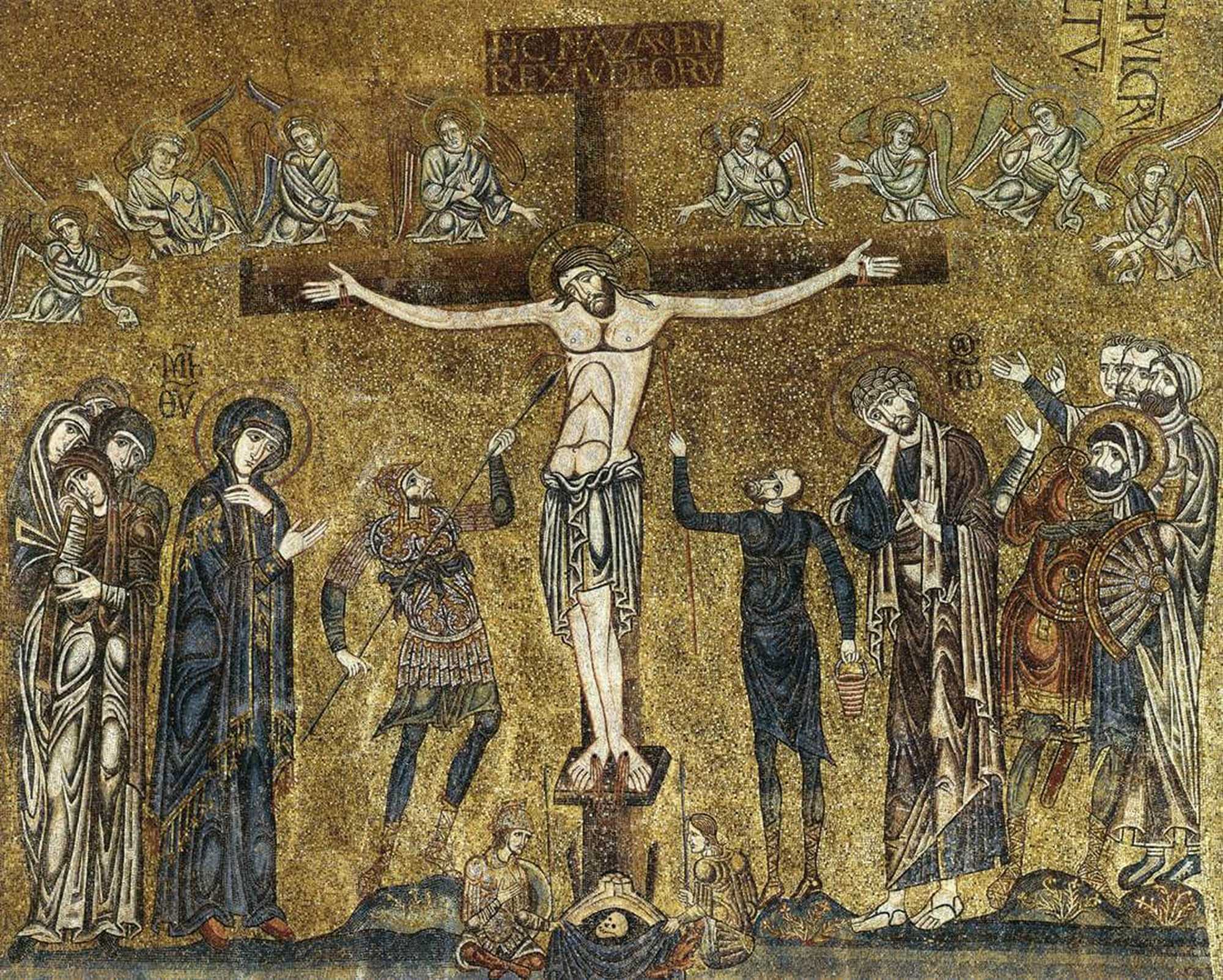

そのまま中層に目を向けると、ゴルゴタの丘でイエスが磔(はりつけ)になっている場面(27:33-44)が大きく表されています[図9]。

そこにはオシオス・ルカス修道院と同様、十字架上で息絶えた姿、すなわち「死せるキリスト」として表現されているのです(「キリストの磔刑」における図像に関しては第19回コラム参照)。ただしオシオス・ルカス修道院と比べると、画面がはるかに大きくなっていることもあり、イエスの周囲にはマリアやヨハネ以外にも大勢の人物が登場しています。

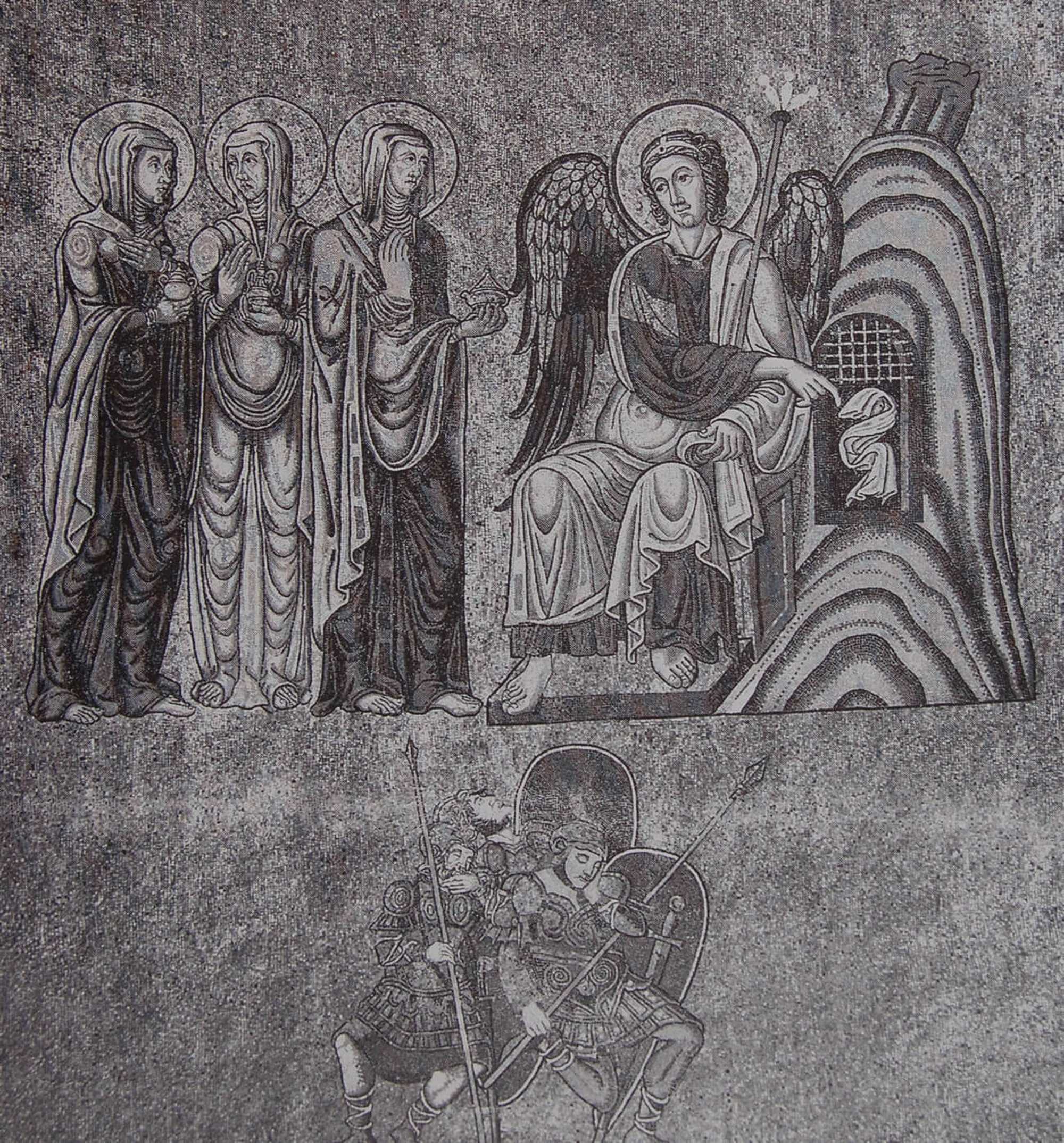

最上層部はマグダラのマリアたちがイエスの磔刑の3日後に墓参りへ行ったところが表されています。彼女たちはそこにいた天使から彼の遺体がすでになくなっていることを告げられます。イエスの復活を示唆するこの《空の墓》(28:1-7)[図10]は、ほとんどの部分が後世に作り直されたものです。

北側上層部に配されているのは《リンボに降るキリスト》[図11]です。

リンボとは死んだ者たちがとどまっている世界で、十字架上で亡くなったイエスはそこへ降って行き、死者たちに説教したということです。四福音書にはいずれも言及はなく、『ペトロの手紙一』(3:19, 4:6)や『エフェソの信徒への手紙』(4:9)が典拠とされますが、それらにも詳述されてはいません。このモザイクに表されているような、イエスがリンボの扉を打ち壊してアダムの手を取って救済する様子は、外典である『ニコデモによる福音書』に記されています。東方教会では、この「リンボに降るキリスト」は「空の墓」と共にイエスの復活を表す主題と考えられていました。

下層部のモザイクは2つのエピソードを含みます[図12]。

画面左側は、復活したイエスがマグダラのマリアに現れた場面です。墓の遺体がなくなっているのを知ったマリアが泣いていたところ、背後にひとりの男性が立っていました。彼女は最初、それがイエスだと認識できなかったのですが、彼が「マリアよ」と呼びかけた瞬間、復活したイエスであることに気付くのです(『ヨハネによる福音書』20:14-17)。

その日の夕方、イエスは弟子たちにも現れます。弟子たちは大いに喜ぶのですが、この時、トマスはその場に居合わせていませんでした。帰宅した彼が、他の者たちからイエスが復活したことを聞いても、「あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をそのわき腹に入れてみなければ、わたしは決して信じない」と述べるのです。イエスが磔になった時に両手足に打たれた釘の跡や、兵士が槍で突き刺したわき腹の傷を自身の目で確認しなければ、その男がイエスであると信じることはできないということです。

それから8日後、イエスは再び弟子たちのもとに現れ、その時はトマスも在宅していました。イエスは彼に手とわき腹の釘跡を見せ、「信じない者ではなく、信じる者になりなさい」と告げました(『ヨハネによる福音書』20:24-29)。このモザイク[図12 右側]では、イエスは右手を挙げてわき腹の傷をトマスに触らせているところが表されています。

想定される装飾プログラム

こうしたキリスト受難伝は、オシオス・ルカス修道院中央聖堂では、本堂ではなく玄関間(ナルテクス)に表されています(第19回コラム[図1][図2])。そこでは本堂入口の上に置かれた《パントクラトールのキリスト》を中心に、その左側には《弟子たちの洗足》と《キリストの磔刑》を、そして反対の右側では《リンボに降るキリスト》と《トマスの懐疑》を配すことで、「イエスの死と復活」を対照的に示しています。つまり一度は息を引き取っても復活するイエスはまさに神なのだということを、聖堂を訪れるあらゆる者に訴えようとしているのです。

一方、サン・マルコ聖堂では受難伝は中央円蓋周辺の南側から西側のアーチへと時系列に則して展開しています[図13 A→B]。

そして入口側のアーチから、そのまま中央円蓋の《キリストの昇天》へとつながっていくのです[図13 B→C]。その後のエピソードはすでに見たように、入口側円蓋、祭壇上円蓋、そしてアプスへと続いていきます[図13 C→D&E→F]。オリジナルの装飾が完全に失われてしまった北側と祭壇側のアーチ[図13 x, y]には、元々、《キリストの降誕》や《キリストの洗礼》などが表されていた可能性もあります。そうだとすれば、当時の聖堂訪問者は中央円蓋周辺のアーチを北から東、南、西と巡っていき、その後、3つの円蓋とアプスへと移動することで、イエス・キリストの壮大な物語を追体験できたかもしれません。

サン・マルコ聖堂は建築の外観やギリシア十字型のプラン、そして内部のモザイク装飾という点から、すぐさま東ローマ帝国本国の聖堂を想起させます。個々の作品にしても、《パントクラトールのキリスト》や《聖霊降臨》だけではなく、《キリストの磔刑》や《リンボに降るキリスト》、《トマスの懐疑》は、オシオス・ルカス修道院の同主題の図像と明らかに類似しています。その一方で、聖書に記されたイエスのエピソードを時系列に則って順に展開する点では、明らかに西方教会の聖堂装飾と共通します。

サン・マルコ聖堂の装飾プログラムの考案者は、東方の聖堂装飾を手本にしながら、そこに西方教会の理念を巧みに織り交ぜて、空間デザインを行ったのではないでしょうか。まさに東方と西方の文化的融合が、この聖堂で見事に成就されたと言えるでしょう[図14]。