――先ほどちょっとお話された、論理学における構造というのは言語とはまた違うんですか。

論理学でいう構造は、さっきの話でいうと、日本語や英語といった個々の言語とは違って、その一番下にある、人間が本来持っている「論理構造」のことですね。論理学から出発して言語を考察している人たちは、これこそが言語の構造だと考えます。一般的には分析哲学といって、もちろん今もたくさんの人がこのアプローチで研究しています。

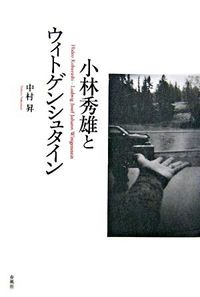

言語に対する考え方を大ざっぱに分けると、こういう論理構造をバックグラウンドとした「普遍言語」が存在するんだというものと、ソシュールに代表されるように、そんなものはなく、個々の言語によってその体系はまったく異なるんだという考え方、これを言語相対主義というんですけど、大きくこの二つですね。その中間にいろんなバリエーションがあるという感じです。

――なるほど、よく分かりました。

ウィトゲンシュタインは論理をバックグラウンドにした側から出発して、反対側に移ったから面白い。変な人です。面白い、本当に。

――若い時に書いた『論理哲学論考』は論理構造の方なんですね。

完全にそうですね。論理をベースにしています。

――有名な「語りえないものについては沈黙しなければならない」の、語りえないものというのは何なんでしょう。

語りえないものっていうのは、神さまについてのこととか、倫理的なこと、論理そのものもそうですね。自分が『論理哲学論考』で論理についていろいろ語ったんだけど、これも本当は語れないものだ。だから自分が言ったことは全部無意味だって。無意味っていう言い方も変ですけど、語れないものを語ってしまったと、最後にハシゴをはずしちゃうんです。

その当時の彼の考え方だと、語ってもいいのは自然科学的な言明だけなんです。なぜかというと、それはチェックすれば正しいかどうか分かるから。ところが神さまが存在するとかしないとか、人を殺してはいけないとかっていう倫理的なものは科学的にチェックしようがない。あるいは美についてとか。人によって違うわけですよ、基準がないので。それは語りえない。

――真偽の判定ができないものについては語ってはいけない。そして、自分が『論理哲学論考』で語ったこと自体が、実は語りえないことだったと。

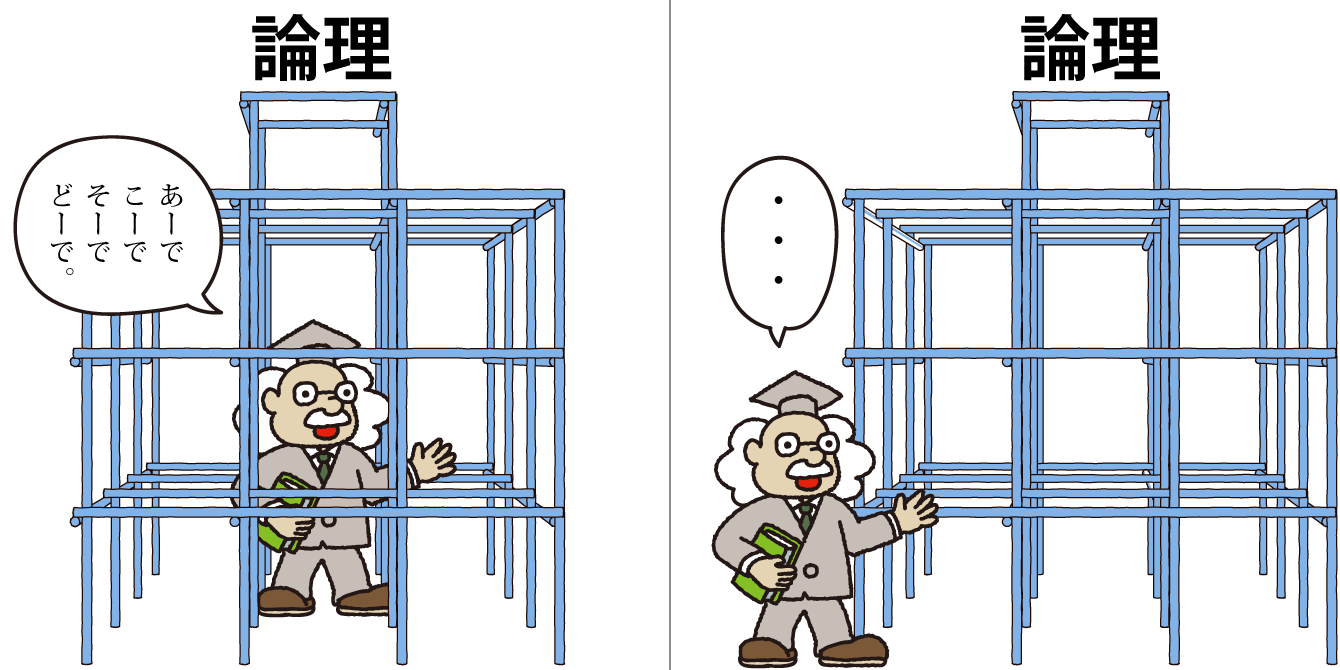

論理というのは枠組みなんです。我々は枠組みの内側しか分からないから、枠組み自体については語れない。

――ええと……。それは、言語について言語で語る、言語で言語自体を解き明かすことはできないということでしょうか。

我々はふつう論理に基づいてしゃべってますよね。自分が基づいてしゃべっているこの論理がどういうものかをチェックするには、論理の外側に立たなきゃいけない。でも、論理の外側に立ったらわれわれは論理じゃなくなってしまうわけだから、本来は立つことができない。

この世界の論理が全体的にどうなっているかっていうことをわれわれは絶対にチェックできないんだけど『論理哲学論考』でそれをしてしまった。ウィトゲンシュタインはそういうことを言っているんです。

――2次元の世界を分析するには3次元の世界にいる必要がある、みたいなことでしょうか。

そうですね。2次元の世界のアリには「高さ」という視点から自分が動いている姿を想像できないように、論理の枠組みの中で論理をチェックすることは本来できない。

――ウィトゲンシュタインはなぜ論理を捨てたんでしょう。

論理学というのは命題しか扱わないわけです。命題とは何かというと真偽が確定可能なもの。さっきお話したように、自然科学的にチェックできるものが命題なわけです。

たとえば「明日は雨である」。これは明日になれば真偽が確定できますよね。でも、たとえば「窓を開けて」とか「何やってんだ、おまえ」っていうのは真偽が確定できません。命令文とか、あるいは「きれいだなあ」とかいう感想、そういうのは論理学では扱えないわけです。

でも実際、われわれの言語活動ではそういう言葉もしょっちゅう使ってますよね。よく分からない文もたくさん使っている。実際使ってるんだから、そういうものも丸ごと扱えるようにしなきゃいけないということで、ウィトゲンシュタインは論理ではなく、言語ゲームという概念を出したんです。

――誠実な人ですね。実生活に目を向けたとき、自分がやってきた論理ではぜんぶ説明できないと思ったってことですよね。

最終的にはそういう考え方ですね。

――誠実な感じがしました、いま。

誠実ですね。誠実過ぎる、すごく変な人です。エキセントリックなくらい誠実な人です。