現在、ヨーロッパの大半の国では国民の半数以上の人がキリスト教を信仰していますが、それは392年にローマ帝国がこの教えを国教化したことから始まります。当時、キリスト教会はそれ以前の多神教とはまったく異なる教義を帝国民に正確に伝えるために、大変な苦労が強いられました。というのも、キリスト教の本質は言うまでもなく聖書に記されているのですが、書物そのものが大そう貴重であったし、民間における識字率はきわめて低かったからです。そこで教会は聖堂装飾を利用することにしました。このときから17世紀前半に到るまで、美術で扱われる主題はキリスト教の関連のものが中心となり、そのことによってイエスの教えを数多くの人々に伝えることに成功したのです。

キリスト教は1世紀にユダヤ教を母体にして誕生したのですが、そのユダヤ教では「偶像崇拝」を厳しく禁じています。神は人間をはるかに超越した存在であるため、人間には不可視なものであり、これを目に見えるカタチにして拝むことは罪にあたるというのです。ユダヤ教の法はキリスト教でも継承されたので、聖堂内に神の像を置いたり表すことはできません。ではイエスや聖人たちについてはどうなのでしょう。これはイエスが神なのか、それとも人であるのかという議論と関連付けることができます。神は唯一絶対なのだから、イエスを神と同一視することを認めない一派もいましたが、5世紀の初頭にアウグスティヌスがイエスと神と聖霊を同質とする「三位一体」を提唱し、451年のカルケドン公会議において、この概念が正統と認められました。そうなると、神であるイエスを表すこと自体ができなくなります。しかしながら、イエスを表現することなく、聖書の内容を大衆に正確に伝えていくことは難しいと考えた教会は、丸彫りの彫像は偶像にあたるが、絵画や浮彫りといった平面芸術ではイエスを描いても偶像にはあたらないと見なしたのです。信徒たちは聖堂に描かれたイエスを拝むのではなく、描かれた像を介してイエスそのものを崇拝しているからということです。

こうして6世紀になると、古代ギリシアやローマで盛んに作られていた彫像はほとんど見られなくなりました。丸彫りの像が西洋美術史において復活するのは12世紀になってからです。その一方で、聖堂内には聖書に記された人物やエピソードが、祭壇画やモザイク、壁画で次々と表されていくことになるのですが、その際に教会はいくつかの規範を決めました。というのも、地域や時代、あるいは作り手によって、イエスの姿や彼の物語の表現が異なると、聖堂を訪れる信徒たちが混乱してしまうからです。私たちになじみのある茶褐色の長い髪で髭を生やしたイエスの容貌は6世紀に定められたものであり、このプロトタイプは現代に至るまで継承されています。

6世紀に定められたのは図像ばかりではありません。イエスやその周囲の聖人たちは、人間の肉体をもっているが、神や神に近い者たちなので、その神性を強調するためにさまざまな工夫が施されました。人物像は正面性を高め、目を大きく見開き、あえて平面的に表し、背景は現実空間から引き離すため3次元性を消し、黄金で覆うこともしばしば行われました。紀元前4世紀後半に完成し、その後も継承されてきた写実的な古代の美術様式は、キリスト教美術が確立した6世紀に大きく変化し、人物像や空間はあえて非写実的に表されるようになり、それが数世紀に渡って続いていったのです。そうしたプロトタイプを画家個人の理念で変えることは許されなかったため、中世ではどのような重要な作品であっても、制作者個人の名前が記録に残されたり、賞賛されることはほとんどありませんでした。

この状況に変革をもたらし、ルネサンス美術への移行を推進したひとつの要因と考えられるのが、アッシジ出身の聖フランチェスコ(1182年~1226年)の存在です。裕福な家に生まれながらも神の道に目覚めた彼は、資産の相続を放棄し、イエスと同じように極めて清貧な生活を送りました。彼の言動は多くの人々を魅了し、当時としては異例なことに死のわずか2年後に列聖され、その遺体を埋葬するためのサン・フランチェスコ聖堂がアッシジに建立されることになったのです。そして1260年代にフランチェスコ修道院長ボナヴェントゥーラが『レゲンダ・マイヨール(聖フランチェスコの偉大なる伝記)』を著すと、フランチェスコへの崇拝はさらに高まり、人々は彼をイエスの蘇りと見なすようになりました。

こうして13世紀の中部イタリアでは聖フランチェスコとその生涯は盛んに絵画化され、先のサン・フランチェスコ聖堂では28場面にも渡って大規模に展開されています。そこに表された聖フランチェスコは神性を強調するような型にはまった中世の聖人像ではなく、人間らしいものでした。そして彼の周囲は金地背景ではなく、現実空間として再現されたのです。これは聖フランチェスコが同時代の人間であり、彼にまつわるエピソードもアッシジやその周辺で実際に起きたことだったからでしょう。1290年代にジョット(1267年~1337年)とその工房によって描かれたとされるこの「聖フランチェスコ伝」連作が、まさにルネサンス絵画の幕開けを告げたのです。

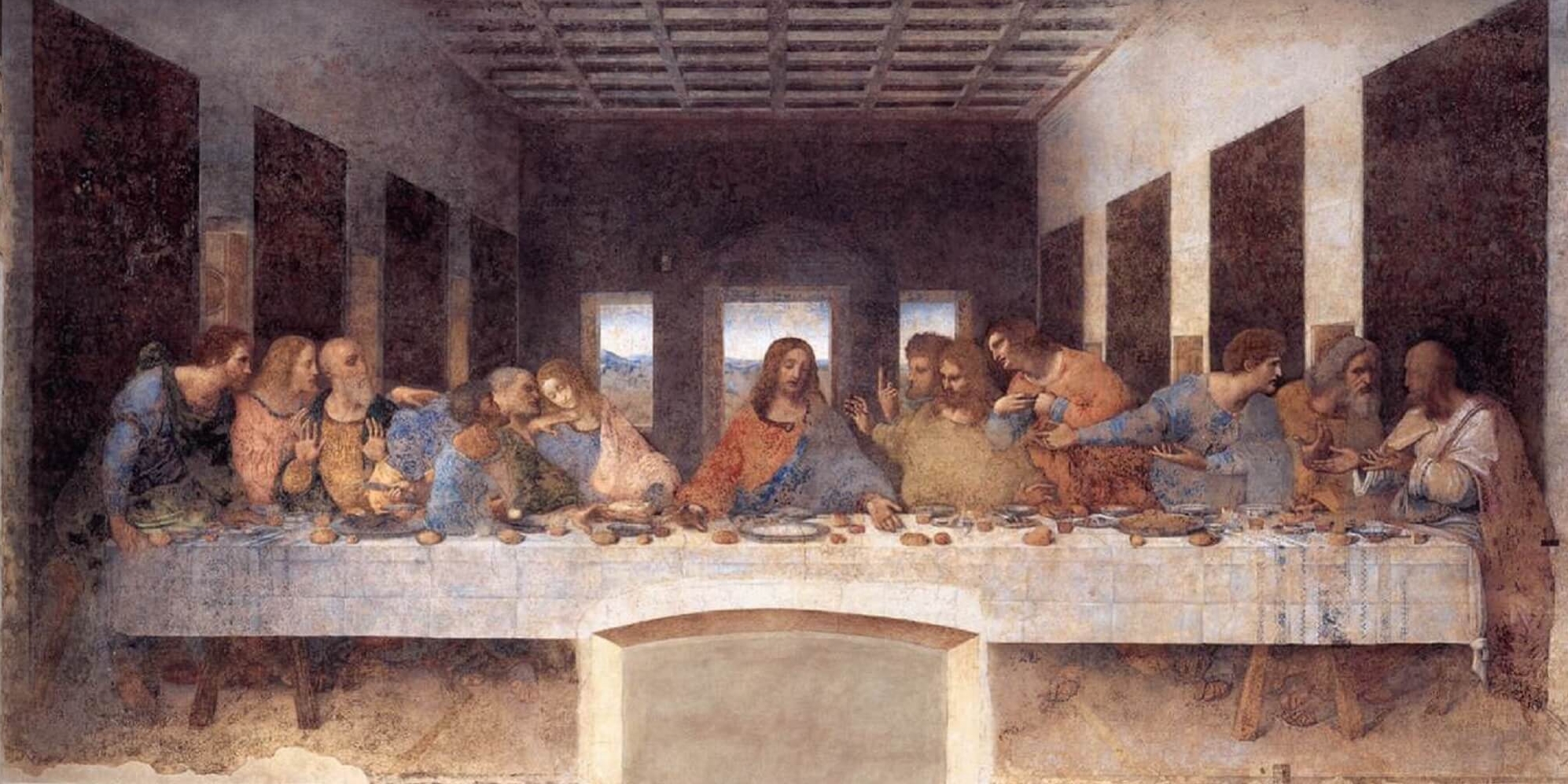

ジョットはアッシジの壁画の10年後、今度はイエスや聖母マリアの生涯をパドヴァのスクロヴェーニ礼拝堂に表すことになるのですが、その際、この画家は中世から伝わる図像に基づきながらも、それに縛られることなく、「聖フランチェスコ伝」連作以上に人間らしい人物像や現実的な空間を壁面に描き出しました。以来、ルネサンスの画家たちの多くは、聖書や聖人伝に記されている人物や物語をいかにリアルに再現するかということを共通の課題としたのです。そしてそのひとつの完成形と言えるのが、レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452年~1519年)がミラノのサンタ・マリア・デッレ・グラーツィエ聖堂修道院の食堂に描いた《最後の晩餐》(4.6 × 8.8 m)です。

聖書に記された「最後の晩餐」には、2つの重要事項が含まれています。ひとつはイエスが自分を裏切りユダヤ教の高位聖職者に売る者が12人の弟子の中にいるということを告げる「裏切り者の告知」、もうひとつは祝福が与えられたパンはイエスの体、ワインはイエスの血となり、それらを飲食することにより神を体感する「聖体拝領」です。イエスの左手はパンを指し示し、右手はワインの入ったコップを取ろうとしていると同時に、ユダが左手を伸ばしている浅底の鉢に向かっているようにも見えます。これは「わたしと一緒に手で鉢に食べ物を浸した者」が裏切るというイエスの言葉を表そうとしているのでしょう。レオナルドは左右の手の動きで「裏切り者の告知」と「聖体拝領」の両方を描写しているのです。

周囲の弟子たちは裏切り者が誰なのかを議論していたり、パンが聖体であるというイエスの言葉の意味を把握しようとしています。登場人物はいずれもそれぞれの感情が顔や手の表情、さらには体の動きに明確に示され、その上でイエスを中心に3人1組のグループを形成して左右にバランス良く配置しています。人物像の内面性の描出と画面全体の調和を見事に両立させているのです。そして一点透視図法を駆使した精密な室内に彼らを置くことで、この食堂で日々、食事をしていた修道士たちに「最後の晩餐」に同席しているかのような錯覚を与えたのです。

その修道士たちは修道院でイエスの教えを学び瞑想するだけでなく、隣接するサンタ・マリア・デッレ・グラーツィエ聖堂で人々にミサを執り行っていたはずです。すなわち彼らはイエスが「最後の晩餐」で行ったようにパンを祝福し、それを聖体として信徒たちひとりひとりに食べさせ、イエスの十字架上の痛みや死の意味、そして神そのものを実感させていたのです。

その際に、自分が祝福を与えたパンが聖体に変化することに疑念を持つ修道士も少なからずいたでしょう。そのような彼らもレオナルドの《最後の晩餐》を食事の度に見ることで、ミサは「最後の晩餐」に始まり、その際にイエスが感謝の祈りを唱えたパンを裂いて使徒たちに与えたうえで、「これは、あなたがたのために与えられるわたしの体である。わたしの記念としてこのように行いなさい」(『ルカ福音書』22:19)と言ったことを思い起こしたに違いありません。それと同時に「人の子(イエス自身のこと)は、聖書に書いてあるとおりに、去って行く。だが、人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方が、その者のためによかった」(『マタイ福音書』26:24)というイエスの言葉の重みも改めて感じ取ったことでしょう。

レオナルドの《最後の晩餐》で見られるように、ルネサンス絵画は中世とは異なり、単にキリスト教の教義をわかりやすく正確に伝える役割だけでなく、それが描かれている場に集う者たちに対して、より直接的なメッセージが発信されていることがしばしばです。現代の私たちがそれを読み取るためには、単に感性だけではなく、当時の教会や画家の状況、さらにキリスト教の教義や歴史に関する知識を備えていなければなりません。一点の絵画は物理的には単なる平面にすぎませんが、その内にはさまざまな情報が地層のように厚く積み重なっているのです。