高校野球と聞いて、みなさんは何を思い浮かべますか。ひたむきな努力、勝利の歓喜、あるいは敗戦の涙などと共に、仲間との友情を思い起こす人も多いのではないでしょうか。そして、それはおそらく、メディアによる報道の仕方と無関係ではありません。たとえば以下のような記事を読んだ覚えはないでしょうか。

石巻商 003 000 102| 6

石巻 411 002 00✕| 8◇小・中学校の友、健闘たたえあう 石巻対決(2003夏)

石巻商―石巻の試合後のあいさつが終わると、両校の捕手で主将をつとめる石巻商のS君と石巻のM君が抱き合った。「ありがとう」。全力で戦った相手への感謝の言葉。2人が親友に戻った瞬間だった。

2人は小学校から同じチームで野球をしてきた仲間だった。ともに飯野川中に進み、S君は遊撃手、M君は捕手として活躍した。

高校に進んでも、携帯電話でメールのやり取りをしたり、お互いの家に遊びに行ったり。ともに野球部の主将になってからは、どうチームをまとめていくかを話し合うこともあった。

今年に入ってS君が腰の故障で練習できなかった時期、一番の相談相手はM君だった。

6月下旬にあった宮城大会の抽選会でも、2人は隣の席に座った。石巻が1回戦に勝てば石巻商と対戦することが決まった。「勝負だな」。2人はそう言葉を交わし、その日から連絡を絶った。無二の親友が倒すべき敵に変わった。

4点リードされた9回、S君は「この試合を終わらせたくない」という一心で打席に入り、三塁への内野安打で好機を広げた。すべてを知り尽くしたM君との対戦。小細工なしで思いっきりプレーすることが何よりもうれしかった。

石巻商はベスト4突破をめざしていた。S君は「この目標は石巻が果たしてくれるはずです」と力を込める。S君の思いを胸に、M君は20日、泉館山戦に挑む。

(2003年7月17日 朝日新聞朝刊)

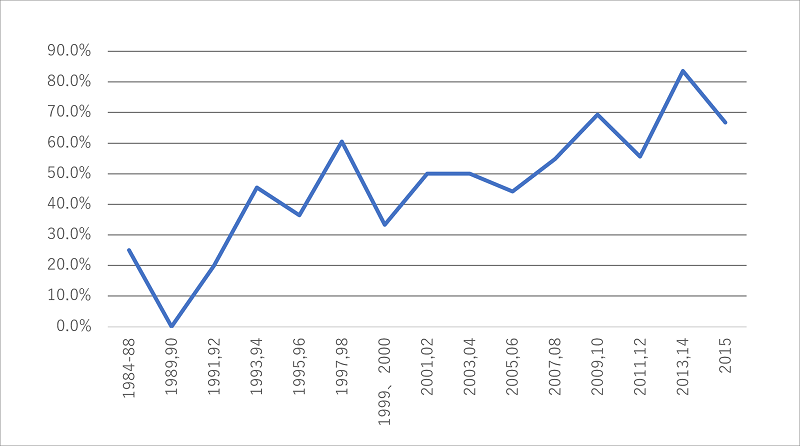

1980年代から2010年代の新聞を分析すると、このような記事の出現率に経年的な変化が見られます。親友という言葉を含む高校野球の記事のうち、「友情の物語」を含むものの比率は1990年から増加しはじめ、2000年以降はほぼすべての年で半数を超えているのです。このことは何を意味しているのでしょうか。

純粋な関係

「親友」という言葉が人びとの間で一般的に使われるようになったのは、1980年代の後半以降だと考えられます。それ以前には政治家や外国人といった、私たちにとっていわゆる「縁遠い人」しか親友という言葉を使っていませんでした。しかし、80年代後半になると、投書欄でも「親友の○○が」といった表現が見られるようになります。

1980年代後半は日本社会において友人関係が前景化し始めた時期です。血縁や地縁といった生まれながらの関係、あるいは会社縁のように役割によって規定される関係が弱まり、個々人は自らの選択によって、自由に人間関係を構築していくようになりました。外からの強制やしがらみではなく、内面の感情によって結びついた「純粋な関係」(A.ギデンス)、それこそが友人に他なりません。濃密で固定的な関係を息苦しく感じていた人びとの目に、それは、この上なく魅力的に見えたことでしょう。

友人関係と並行して、恋愛関係も変化していきます。かつては結婚の前段階と考えられていた恋人同士の関係は、結婚から独立してそれ自体を楽しむものとなり、いわゆる「婚前交渉」を許容する人の割合が高くなっていきます。テレビでは、華やかな都会で自由な恋愛を楽しむ「トレンディ・ドラマ」が軒並み高い視聴率を記録しました。

こうして、個々人の選択に委ねられた自由な人間関係が広まり、「ムラ社会」のしがらみを脱した人びとは理想的な社会の実現を予感しました。しかし、実際にそうなったとは、残念ながらいえません。個人の選択によってつくられる関係は、逆にいうと、選ばれなければ誰ともつながれないということです。仮に一度友人になったとしても、その関係は、自分や相手の感情次第で、いつ消滅するかわかりません。そのため、人びとは衝突を避け、本心を偽ってでも、相手との関係を維持しようと努めます。「感情的な親しさ」によってのみ結びつく「純粋な関係」は、純粋であるがゆえに不確実で、壊れやすいものなのです。

こうした関係がもたらす世相の変化は新聞にも表れています。「親友」という言葉を含む記事の本数は80年代の終わりから右肩上がりに増加していきますが、90年代の終わりから2000年代にかけては停滞・下降していきます。このうち投書欄では、本数の減少と共に、「親友」の使われ方にも変化が見られます。80年代の終わりには「親友の○○が」のようにある人物の説明に使われていました。しかし、2000年前後からは「親友は素晴らしい」「私には親友がいてよかった」といった、親友との関係そのものが記事の主題になっていきます。

この傾向と関連づけて考えられるのが、フィクションの記事とスポーツの記事の増加です。前者は、小説や映画、テレビ番組などを紹介する記事のことで、「親友たちの○○なストーリー」といったフレーズがよく出てきます。後者を代表するのが冒頭に挙げた高校野球やオリンピックの記事で、ライバルとの切磋琢磨や苦楽を共にした仲間との友情が、感動を呼ぶ筆致で描かれています。

こうした記事に共通しているのは、「親友礼賛」とでもいうべき物語性です。新聞が購読者あってのものであることを考えると、それが市井の人びとのニーズの反映であることは、想像に難くありません。すなわち、純粋な関係によって孤立する不安にさらされた人びとは、「友情の物語」を消費することで、現実にかすかな希望を見出そうとしているのではないでしょうか。

友達になるより大事なこと

80年代後半から90年代を境にした友人関係の変化は、「結果としての友達」から「つながるための友達」への移行として捉えることができます。親戚づきあいや地域の交流、企業の終身雇用が当たり前だった時代、友達は、同じ時間を過ごし、互いに自己を開示し、相手のことを認めた合った結果としてできるものでした。別の言い方をすれば、仮に友達がいなかったとしても、人びとは何らかのつながりの中にいたのです。

しかし、こうした中間集団が解体すると、しがらみから解放された一方で、私たちは他人とのつながりそのものを自足しなければならなくなりました。そこで出てきたのが「友達」です。地域にも会社にも縛られない自由な個人は、もはや「友達」としてしか、他人とつながることができなくなったのです。90年代半ば以降で見られる「友達親子」は、親子でさえもその例に漏れないという、象徴的な現象だといえるでしょう。

このような「友達」――「友達親子」は除いたとしても――が安定した関係になりえないことは言うまでもありません。私たちはいつ切り離されるかわからない不安に駆られ、日々、ケータイやスマートフォンで、つながっていることの確認に勤しんでいます。電話をしてくれた、メッセージに返信してくれた、SNSの投稿に「いいね」してくれた……。それはまるで、「友達」という箱の中に、友達である証拠を詰め込んでいく作業のようです。その箱が満たされれば、本当の友達になれるとでもいうかのように。しかし実際には、関係の喪失を怖れ、悩みの一つも相談できない。「友達とつながっていたいけど、一緒にいると疲れてしまう」。学生からそんな声をよく聞きますが、無理もないことだと思います。

では、私たちはどうすればよいのでしょうか。一つ考えられるのは「無理に友達になろうとしない」ということです。友達とはもともと、ある経験や感情を共有した結果なれる(かもしれない)ものでした。それはある意味奇跡的な関係であり、SNSのアカウントを交換しただけでなれるようなものではありません。であれば、大事なのはむしろ、友達ではなくても共にいられる場を見つけることではないでしょうか。

孤立社会といわれる現代ですが、つながりの種は、少し探せば、至る所に見つかります。自治体や地域のボランティアはどこも人手を必要としていますし、さまざまな趣味のサークルも同好の士を募集しています。それらに参加してみることで、新たな友情が生まれるかもしれないし、生まれないかもしれない。恐らくは、後者のことの方が多いでしょう。しかし、そうした活動の場に身を置くことは、部屋でひとり、スマートフォンの中の「友達」の反応に気をもんでいるより、ずっと健全であるように思います。

球児たちの友情の物語は、私たちに、理想の友人像を思い描かせます。共に笑い、共に泣き、いつでもありのままの自分を受け入れてくれる友達。愚痴も、批判も、妬みも、下心もなく、常に、自分にプラスのものだけをもたらしてくれる存在。しかし、生身の人間と人間の間で、そのような関係がはたして成立するのでしょうか。もしも成立するとすれば、それは「友達」という商品やサービスとして、ではないでしょうか。

私たちは一度、友達への幻想を棄てるべきなのかもしれません。かつての中間集団がそうであったように、友達同士ではなくても、相手に提供できるものが何もなくても、ただ、そこにいることができる。そんな場所をつくっていく工夫こそが、いま、必要なのではないかと思います。

※本稿は『友人の社会史―1980-2010年代私たちにとって「親友」とはどのような存在だったのか』(晃洋書房)及び『「人それぞれ」がさみしい』(ちくまプリマ―新書)の内容を基として、トイビトのインタビューへの応答を再構成したものです。