天文に関する研究、というと、多くの人は自然科学を想起するのではないでしょうか。しかし天文には、それだけではなく、文化的なアプローチも存在します。そのひとつが私の研究している「天文民俗学」です。

天文の文化的側面を扱う研究分野として、C・ラグルスによる文化天文学が嚆矢に挙げられます。そこでは、(1)通文化的比較 (2)天文学との文化的相関 (3)天文学に対する文化的反応の3つがなされています。また、天文に関する考古学と民族学の知見をトータルに扱う天文人類学があります。これには、遺跡や遺構から当時の天文観をとらえる天文考古学も含まれます。

一例を挙げると、律令体制から江戸時代まで続いた陰陽寮(おんみょうりょう)や天文方は、天体には地上の出来事が反映されるという考えに基づき、たとえば彗星を観測するとこれを天変地異の兆候と捉え、「このような奇妙な星が落ちたので、政変が起きるに違いない」といった予測をおこなっていました。

日本の天文民俗学は、方言研究から始まりました。野尻抱影、内田武志といった研究者たちによって、全国の星の和名が記録されたのです。たとえば静岡県の一部地域ではオリオン座三つ星(ベルト)をミツナリサン、伊豆諸島の利島ではプレアデス星団をジャンジャラボシと呼ぶ、というような報告があります。民俗学の泰斗・柳田国男も、星の和名には関心を向けていました。その土地の生活や文化と結びついている星の和名から、人々が星に託した役割を読み取ることができるのです。

天体は、凶兆や吉兆を示す役割があっただけでなく、自然の動きと連動するゆえ、生業でも利用されてきました。大きく分けると、①時間軸 ②位置 のどちらかを特定するために、天体の知識は欠かせないものでした。そのことを天文民俗学の知見は蓄積してきました。たとえば農業において、天体は田植えや稲刈りといった農作業のタイミングをはかるものとして参照されました。農事暦にも天体知に関わる事項が記されていますし、「ノーボシ(農星)」などは方言資料にも見られる星の名称です。

天体とイカ釣り

日本の生業において天体を利用する機会が最も多いと考えられるのは、イカ釣り漁撈(ぎょろう)です。なぜなら、夜間操業が必須であるためです。GPSも魚群探知機もない時代、漁師たちは、イカが多く獲れるタイミングを知るために月や星などの天体を利用してきました。特に注目されるタイミングは、水平線や地平線から星が出現する「ホシノデ」と、沈んで見えなくなる「ホシノイリ」です。

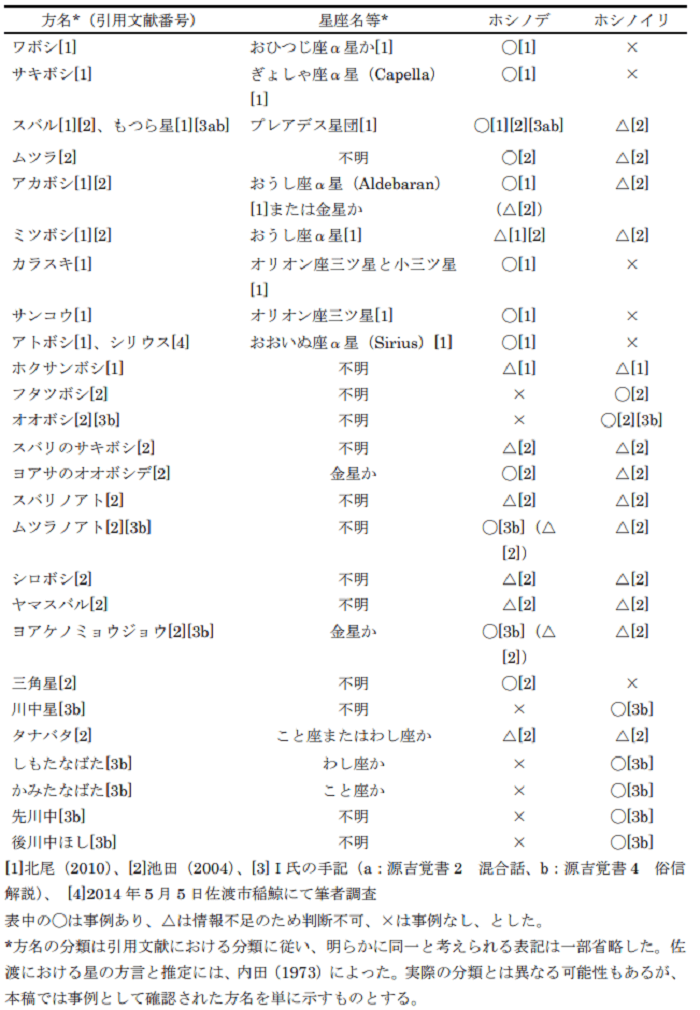

私が研究対象にしている佐渡のイカ釣り漁撈では、釣獲(ちょうかく)の時間帯をこのホシノデ・ホシノイリによって推測するという特徴があります。佐渡のイカ釣り漁師らの天文知識は、明治生まれの漁師の手記や民俗学的な聞き取り調査の蓄積があり、これに私が2014年におこなった現地調査の記録を加えて変化を辿ることができます。

明治38(1905)年生の佐渡市相川町出身の漁師は、次のように語っています。

「…イカは日暮時と朝方に一番よくついた。朝と宵が勝負だった。イカというものの習性はおかしいもので、月や星の関係でついたりつかなかったりした。三角星とかスバルとか、スバルノアトボシだとかいういろいろな星がある。そういうヤクボシになれば必ずイカがつく。…」(池田哲夫『近代の漁撈技術と民俗』吉川弘文館、2004年)

また、明治35(1902)年生の佐渡市稲鯨出身の漁師は、次のように語っています。

先に先生に、星とイカの、話したが、なぜ星の出月の出考えて、イカが、くうかは、きいていませんが、所に、より違うところは松ヶ崎方面は山が高くて、海岸が深い、千メータも海岸から沖に出ると、200メータもの、水深になる所で例えば六つら星の出る時に、一面イカ取る、錨揚げて又少し陸の方へ、船お、入れると、六つら星が山が高いし、山にかくれるのだ。山から、又一面六つらの、出る星の出、イカ取り星の出二面見えたものだと、話して、きかせた事も、忘れません。」(明治生まれ漁師・I氏の手記:源吉覚書2 混合話)

むつら星(「6つの星」の意。プレアデス星団=すばる を指す)が沈んだとき(ホシノイリ)にイカが食いつくという天体知が散見されます。明治生まれの漁師の天体知の事例からは、①伝聞の知識であり、実際に利用している知識でもあること ②ホシの名称や位置、出現時間を詳細に記憶していること ③特定のホシ(役星=ヤクボシ)をイカ漁と結びつけて認識していること ④イカとホシの関係について不思議に感じつつもイカ漁に利用していることが指摘できます。

これに対し、2014年に私がおこなった現地調査では、状況の変化が見られました。漁撈の機械化を経験した漁師の話から見えてきたことは、①伝聞の知識であり、実際には利用していない、あるいは必須ではない知識であること ②ホシの名称の記憶や見分けはほとんどしていないこと ③特定の星(シリウスなど代表的な星のみ)をイカ漁と結び付けて認識していること ④イカとホシの関係について自然科学的な理由があると推測しているが、明らかではないこと が指摘できます。多くが昭和35(1960)年前後の生まれであり、若い世代の漁師には出会いませんでした。

インドネシアの天文民俗

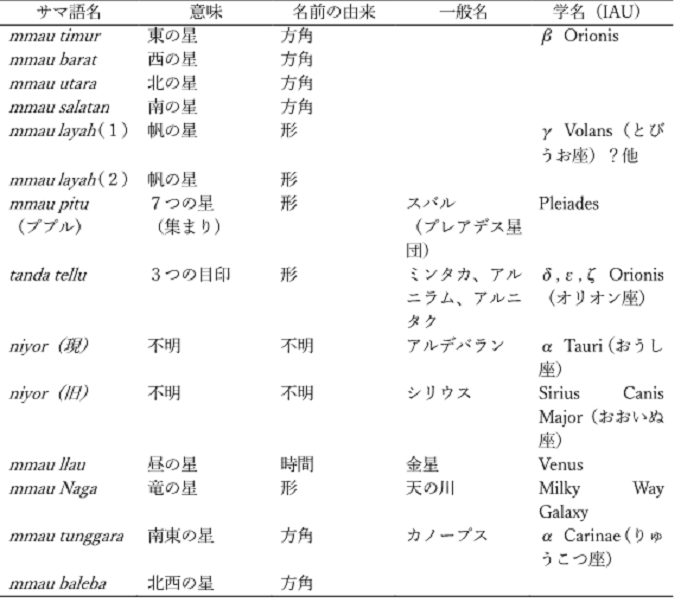

次に、海外の事例として、専業的な漁民であり、主に浅海〜外洋域で釣り漁をおこなうインドネシア・バンガイ諸島のサマ/バジャウ人における天文民俗をみていきます。この地域の天体知の利用は、佐渡と異なり、イカ釣り漁撈だけではありません。バンガイ諸島の漁師たちは、深夜2~3時に出漁し、昼間に帰ってくるというスケジュールで漁撈をおこないます。GPSもコンパスも導入されていないので、自船や漁場の位置を特定するために、星や山を目印にしています。たとえば昼間は、ある山の頂上と別の山の頂上が一直線上に重なって視える位置が目的地(漁場)である、というような方法です。一方で、漁場にむけて集落を出発するときは既に夜間なので、まず星を見ながら進みます。

バンガイ諸島では、1970〜80年代に船の動力として初めてエンジンが導入されました。それまで、星を見ながら位置を特定し、夜間に時間をかけて航海していた場所も、一瞬で通過できるようになったのです。しかし、これにより、かえって位置が分からなくなって困るという事態も生まれ、あえてエンジンを止めて明るくなるのを待つという工夫がみられます。

利用される頻度の高い天体には、オリオン座の3つ星があります。出発するときの位置の特定や、遠方に出漁するときの方角の特定に使われます。バンガイ諸島の漁師が利用する天体は少なくとも14種類あり、このなかには各人が任意で選んだ4つの天体によって構成される「帆の星」という星座もあります。彼らにとって天体は、①方角や季節変化の目安となる ②広く共有される星には伝説がある ③個人が任意で定める星座がある といった特徴があります。

文化としての天文

佐渡とインドネシアの事例を比較して、「現象対応型」と「因果対応型」という概念から分析を試みます。「現象対応型」とは、「理由は分からないが、こういう現象があればこう対応する」というものです。漁撈機械化以前の佐渡の漁師たちと現代のインドネシア・バンガイ諸島の漁師たちはこれに該当します。つまり、理由に納得するかどうかはともかく、知っていればまずは実践するという行動様式です。

これに対して「因果対応型」は、「明確な理由や因果関係があれば、こう対応する」というものです。これには月の満ち欠けや潮の満ち引きなど、多くの人が知って納得している現象のみを行動の参照にするといった、機械化以降の佐渡の漁師たちが該当するでしょう。つまり、漁師たちの行動様式は、機械化の進行や自然科学に基づく知識の浸透により、「現象対応型」から「因果対応型」へと変化してきたとみることができます。

それでは、農業にせよ、漁業にせよ、生業において機械化が進めば、このような天体知は喪失する一方なのでしょうか。そして、それに関わる天文民俗学は、失われつつある天体知を記録することにとどまるのでしょうか。私は佐渡での調査を通して、天文民俗が「喪失しない可能性」に思いを馳せています。

その理由は第一に、このような天体の知識を利用はしないけれど、頭で知っていて納得もしている漁師たちの存在です。彼らは、月とイカの関係性について伝聞した知識を、自分の体験に紐づけていました。そうした知識が、全自動イカ釣り機が出現したいまこそ、反動的に参照される、想起される可能性もあるのではないでしょうか。

第二に、天体知はそもそも、いつの時代でも同一・均質だとは限らないということです。満天の星空には、出漁している人たちにも名前が分からない星がたくさんあります。しかし、名前がついていないからといって「知らない」わけでもありません。星が瞬いている限り、それを見上げる人々がいる限り、そこから新しい、各人にとっての天文民俗が創出される可能性があるのです。

天文民俗に関する研究は過去に対するものが多く、研究対象の民俗はすでに失われていると捉えられがちです。しかし、いま生きている私たちが見つめる天体は、過去を生きた人々が見つめた天体でもあり、わたしたちは悠久の時を経てつながっているのです。

かつて日本のプラネタリウムは、ほとんど西洋の天文文化を紹介する場として機能していたように思います。しかし近年では、地元の天文文化を紹介する場としての役割も担い始めました。たとえば天文民俗学者の北尾浩一さんは大阪や沖縄など各地のプラネタリウムで、天体の和名についての解説や講演をされるなど尽力されています。このような動きが全国に広がれば、生業に利用する/しないを問わず、多くの人たちにとって天文民俗が身近な存在になることでしょう。その意味で、わたしたちの天文民俗はいま、新たなフェーズに入ったといえるのです。

構成:辻信行